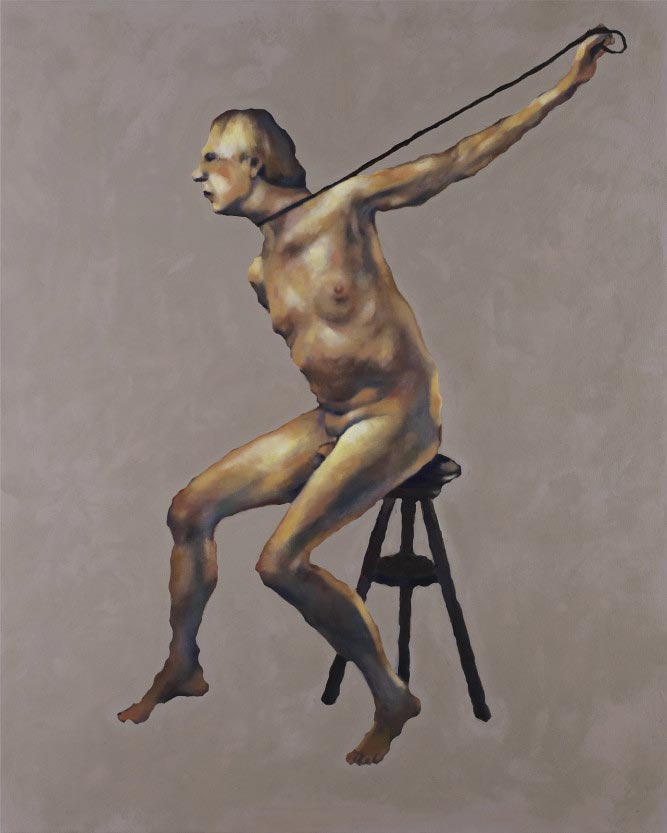

L’histoire de Louis Salkind peintre commence avec l’acte un qu’il appelle « Présences flottantes ». Ce qu’on en saura c’est qu’il est né dans l’ascèse: deux bols, des pinceaux, des couleurs et du temps. Un espace limité pour peindre et trois jours de pause entre chaque pas. Exposées une première fois en mai à la Galerie DIX9, les toiles de la série en imposent. De taille conséquente, elles surplombent le visiteur sans pour autant l’étouffer. « Présences », elles sont là, comme autant de statues (on pense Ron Mueck pour la chair, la posture, le réel qui n’en est pas un). Il y a en effet, malgré les deux dimensions de la peinture, quelque chose d’éminemment ouvert, voire de festif. On pourrait penser à une farandole mais c’est une danse beaucoup plus lente qui se déploie sous nos yeux, sorte invitation à la méditation « flottante. Reste la claque de la chair en suspens, des cinq modèles, d’une infinité de sens. Les formes perturbent: corps irréels, regards vifs, gestes évanescents. Quand l’objet est invité sur scène, ce n’est que pour être détourné, non de son utilisation première, mais de son contexte et de son sens (l’entonnoir gave un héros assoiffé; la mariée est en blanc, armée de gants rouge sang; l’écran lève le voile sur le néant de ses coulisses…).

Chez Louis Salkind, les corps se déploient dans le bas du ventre, le long de l’arête d’un nez. La vie n’est jamais où on l’attend. Le réalisme des objets (lipstick, chien, corps) ne doit pas nous leurrer: l’ailleurs présenté est de l’ordre du mythologique. Précisément celui amoral et fondamental des origines. Celui qui nous fait tâter et sentir les vibrations pulsionnelles qui nous habitent. Ni bon ni mauvais, il s’exhibe sans gêne et fait du bien dans ce monde si lisse et poli qu’il semble de cristal, prêt à craquer. Les socles par exemple n’ont rien de piédestaux. Menaçants, ils semblent prêts à se dérober sous leurs invités. En résultent des ondulations accidentées: les figures sont-elles en train d’apparaître ou de s’évanouir sous nos yeux? Il faut concevoir chacun de ces blocs hors du temps, dans un espace qui n’est pas seulement celui palpable de la peinture, dans un endroit où l’idée de norme est annihilée, où la seule mesure est celle de l’économie. La distance de l’Olympe aux Enfers s’est réduite à zéro, aucun ange ne tombera plus.

Septembre 2015, Paris, Filles du Calvaire: Louis Salkind peint encore. Il peint un collage de représentations: masques tribaux sur costumes occidentaux. La série qui naît s’appelle «Théâtre premier ». Louis peint et explique la confrontation entre les croyances. Il reste simple. De la simplicité de ceux qui font, de leur mieux, ce qui leur est nécessaire. Il parle concepts et peint un rêve de couleurs et de lumières, de fantômes à venir. De réalité. Dans cette nouvelle série, qui est aussi exposée à la Galerie DIX9 (du 05 au 26 septembre 2015), tous les codes et tous les carcans dans lesquels l’humanité essaie d’ordonner ses forces sont confrontés. Il y a la puissance castratrice et libératrice de l’Homme et les deux sont posées d’égale à égale.

Ici encore, la confrontation ouvre l’oeil: altérité. Ici encore, la singularité du travail est le résultat de la somme des présences qui nous font face: bien que chacune puisse représenter une facette plus ou moins violente du pouvoir, ensemble elles dégagent de la bienveillance. C’est qu’en réalité tous ces masques rassurent et tous ces costumes donnent une contenance à l’Homme (jamais le même, toujours pareillement scruté) sur les épaules duquel reposent tant d’attentes. Chaque toile est le support depuis lequel l’Homme qui se cache sous le masque nous regarde, l’abri lui permettant de nous renvoyer son infini pouvoir, son infinie misère. Ils appellent et tendent la main et la joue et le bâton. Ils disent le néant de leur condition réduite à un signe et l’énormité du pouvoir dont nous les chargeons. Ils se présentent sous une forme enfin possible à appréhender sans pour autant être réductrice. Il est question de tout sauf de simagrée. L’authenticité est ce qui les lie. Quand on pense en saisir un on réalise enfin qu’ils nous narguent de leurs indissociables présences. Qu’ils nous reflètent tous. Qu’aucun miroir, aucune photographie du réel (on parle ici aussi d’un certain type de peinture), ne nous montrera ce qu’on cherche à savoir. Qu’il faut se mouvoir et se confronter à l’autre. Qu’il faut y aller enfin.