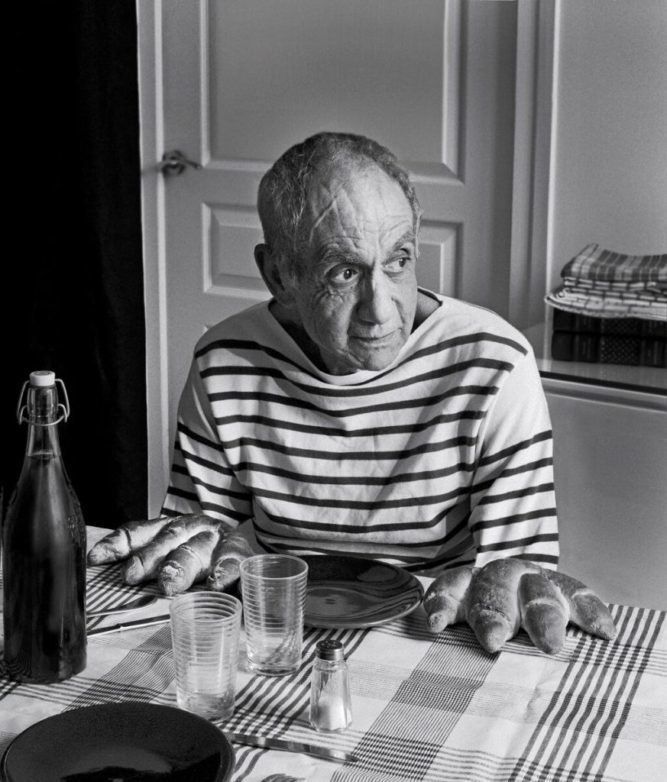

La photographie comme l’amour peut être à la fois de la jouissance et de la piété, ce qui n’empêche pas une sorte de folie. Néanmoins Catherine Balet n’y sombre pas et pratique dans son travail la technique du passé empiété. Ayant rencontré il y a trois ans Ricardo Martinez Paz à Arles, elle l’a métamorphosé en renversant les rôles de muse à « complice ». Les deux ont revu des grands classiques de la photographie et Catherine Balet a inséré ensuite la silhouette de Ricardo Martinez Paz sur chacun des clichés en prouvant de facto comment les techniques nouvelles modifient les données premières de la représentation. Ses clichés en deviennent la re-présentation.

Les mont(r)ages prouvent que la photographie n’a pas de « centre », ne révèle rien qu’un écho. Il ne peut que cesser de se modifier par des glissements. Ils instaurent un paradoxal sacre de la photographie au moment où son abcès de fixation est remplacé par un autre. Un tel projet, au-delà du jeu et de l’amour, révèle combien l’icône est relatif. Au flot ininterrompu de son sens s’interpose une nouvelle instance.

L’image n’est plus seulement travaillée par le temps mais par ce qui s’y interpose. Et ce au nom de l’amour qui fait bien les choses: c’est-à-dire les défaisant. Plus qu’assembler, Catherine Balet égare non seulement dans le sentimentalisme mais dans l’art selon une étrange narrativité de la photographie. Elle propose le dédoublement de l’illusion tranquille en offrant ce qu’on nommera l’envers du miroir des miroirs. De tels clichés ne sont ni des mémoires obviées, ni de simples critiques: elles contraignent à un vertige. Il en appelle autant à l’imaginaire qu’à l’intelligence en instaurant un élément scénographique incongru essentiel ouvert pour nous sur un inconnu.