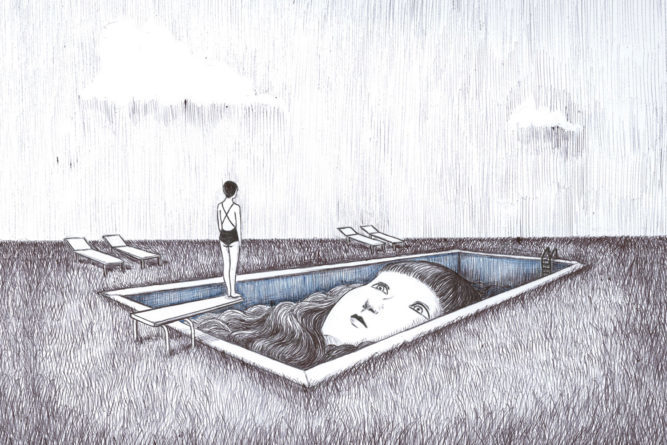

Les princesses scolaires de Virginia Mori sont d’habiles traîtresses ou des abusées plus ou moins consentantes. Sous leur feinte de naïveté le voyeur est pris en un leurre poétique et doux. Le dessin en noir et blanc (le plus souvent) embaume le corps de petites fées au mirage des ressemblances que la créatrice italienne invente. Virginia Mori glisse des indices comme au fond d’un jeu de piste. Chaque portrait devient l’icône dont l’aura reste indélébile. Elles sont là, elles sont loin. Sans vraiment lutter avec les monstres féminins qui les charcutent plus ou moins insidieusement.

Chaque dessin devient une histoire avec une succession de détails et un humour plus ou moins grave. Les fillettes remplacent la glu des quotidiens par d’autres entraves et de longues chevelures qui se mêlent à leur pureté. Parfois la créatrice elle-même ferme les yeux pour devenir voyante puis en dessinant les femmes du futur elle les soumet à une instance flottante. Elle ne se demande même plus comment ses icônes pourraient en sortir indemnes. Mais cela est jubilatoire comme le jaillissement d’eaux lustrales au sein des chutes de cheveux. C’est comme si Virginia Mori tapissait le corps d’intimités parfois cocasses dont ses personnages ne possèdent pas la clé. Et tout cela crée un charme unique dans l’espace artistique contemporain.

Le voyeur est là où les ombres passent et disparaissent, où le secret des jeunes femmes ne sort pas de sa cachette. Tout se passe comme si les personnages ne cessaient de se dédoubler afin de recouvrir des possibles auxquels le voyeur donne le nom d’histoires.

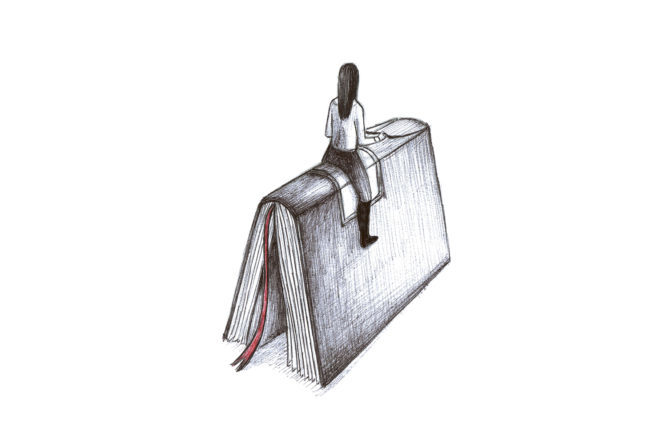

Mais dans chaque toile celles-ci deviennent des fables – ce qui est différent et inscrit rien d’autre qu’un inaltérable écart. L’artiste italienne reconstruit des images immémoriales, des demeures d’éternité. On se souvient alors des tombes étrusques qui étaient l’envers mais aussi la duplication de la maison habitée. Le dessin procède de même. Il affecte la maison de l’être. Celui là en est non infecté mais affecté.