La pratique picturale de Romain Bernini s’inscrit dans une figuration contemporaine qui assume son regain d’intérêt pour certaines formes de magies. Loin d’être l’illustration d’une pratique occulte en particulier, il s’agit d’une esthétique syncrétique et mystérieuse qui diffuse son charme dans l’espace plastique comme de l’encens. La faune, la flore et l’humain y sont des raisons d’être et non d’avoir, qui vivent en symbiose les un.e.s auprès des autres. Toute révélatrice est dès lors l’absence de narration dans les peintures de Romain Bernini, où les accessoires et attributs échappent à leur statut utilitaire pour former les reliquats d’un rituel passé ou à venir. L’incantation est figée au moment où elle se déploie dans la scène silencieuse.

Comme dans le rite, la peinture est activée. Des traits de brosse apparents soulignent le passage du geste et les jus jouxtent les parties léchées. Dans la série Vâhana, le tableau même est assemblé sur un autre comme un objet à activer, autre démarche qui pourrait relever d’un acte néo-magique. Les thèmes choisis préfèrent au « bon sauvage » une créolisation de mythes ancestraux, traditions populaires et phénomènes plus récents. C’est le cas d’une série de vénus paléolithiques qui se détachent sur des fonds psychédéliques. Elles-mêmes associées à des rites magiques par les archéologues du début du XXème siècle comme Salomon Reinach, ces muses stéatopyges imposent leurs corps frontalement, dont la perception érotique a varié au cours des âges. Cette hypertrophie acquiert sous le pinceau de Romain Bernini une dimension totémique, comme celle d’une figure tutélaire et propitiatoire.

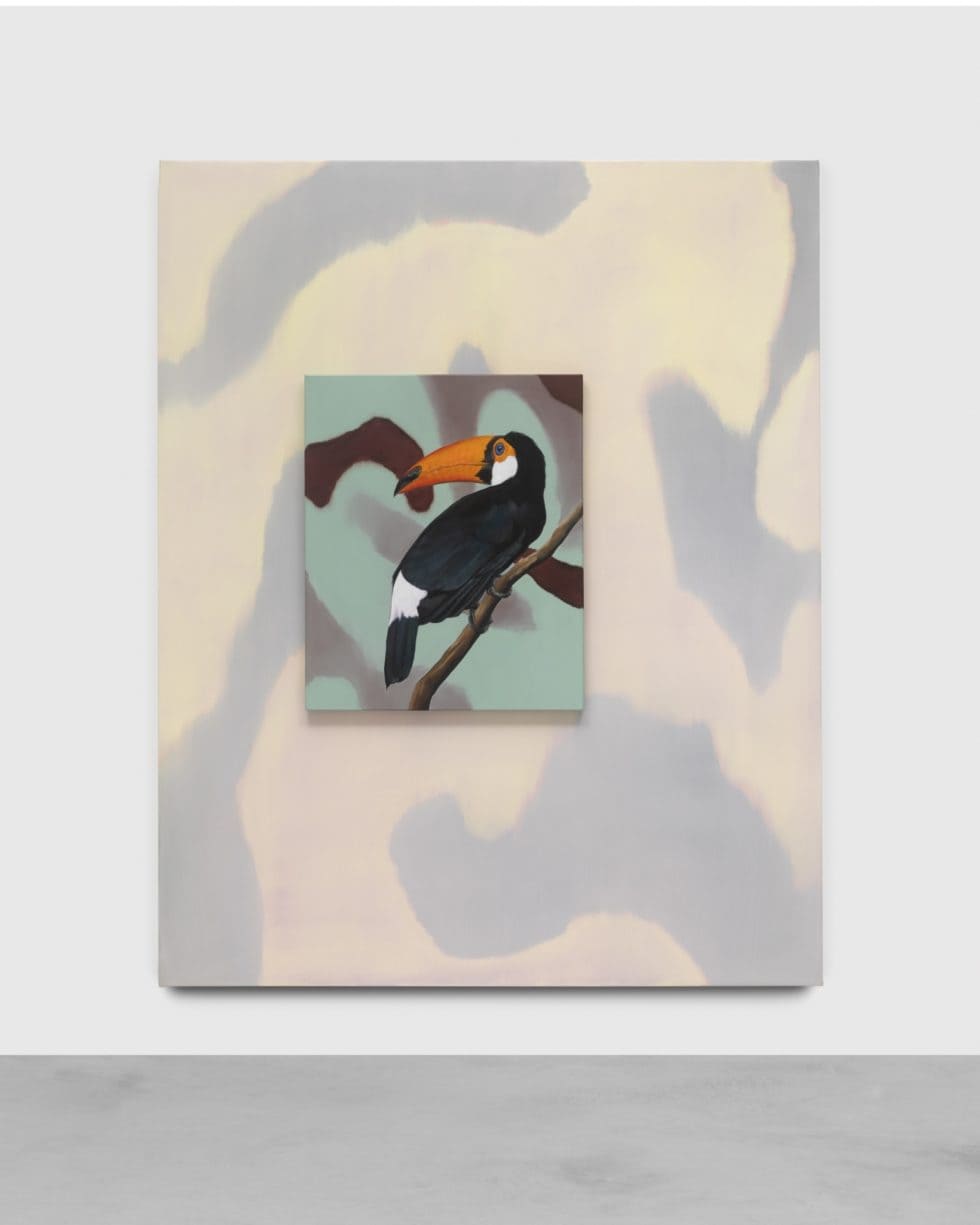

Également centrés dans la composition comme des symboles, des portraits de mains associées à des noms d’animaux forment un langage des signes proche de la culture chamane où la communication passe souvent par l’animal. On pense également aux Vâhanas, animaux transporteurs de dieux dans la culture hindou. Romain Bernini joue sur la perception duelle de l’animal selon les cultures et les époques. Le perroquet, notamment, est tantôt associé au verbiage vaniteux, tantôt aux plaisirs des sens que suggère son plumage bariolé.

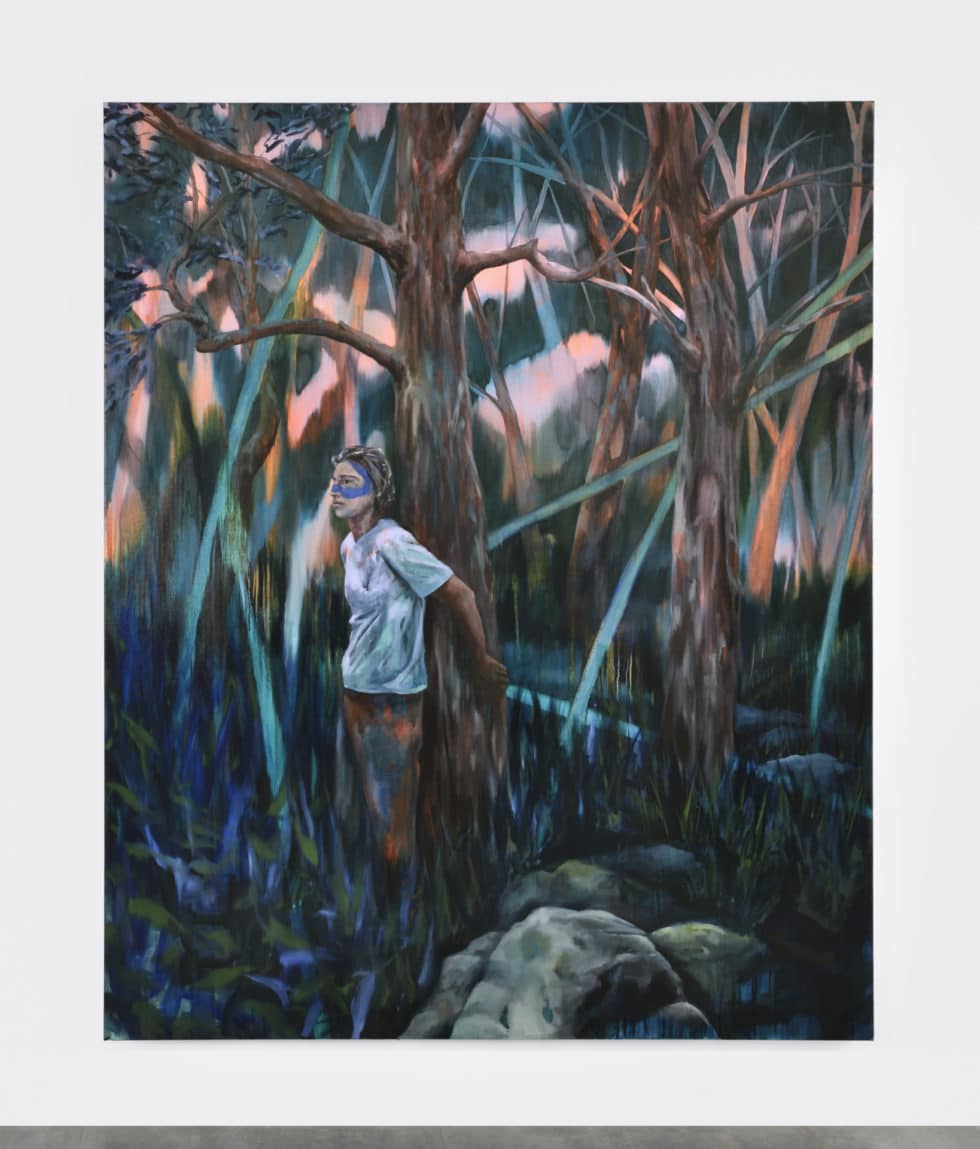

Récurrent aussi est le motif de la forêt, lieu originel de la vie sauvage comme l’indique l’étymologie (“sauvage” vient de “silvaticus” en latin : “forestier”). Les canopées denses et irradiantes semblent être support au merveilleux et à l’imprévisible. C’est dans ces sous-bois inquiétants que la littérature dresse le cadre de la liminarité, ce stade d’indétermination lors du rituel, où l’individu est entre son ancien et son nouveau statut d’initié. L’enchantement se sent dans la palette de Romain Bernini qui n’hésite pas à convoquer des champs multicolores et punks se dissipant sur la toile comme des flux d’énergie. Souvent liée au sacré et à l’animisme, la forêt devient lieu protecteur autant qu’à protéger et est pensée comme un système fertile où s’enchevêtrent les strates de multiples écosystèmes. Dans Chipko, un personnage adossé à un tronc fait référence au mouvement écoféministe indien de femmes enlaçant des arbres pour les protéger de la déforestation.

L’oeuvre de Romain Bernini sort la magie du champ anthropologique pour lui donner un pouvoir politique. Dans le second chapitre des Deux sources de la morale et de la religion, Henri Bergson affirme l’importance de la “fonction fabulatrice” de la magie et le lien social maintenu par les chimères les plus extravagantes. “Un être essentiellement intelligent est naturellement superstitieux”, dit-il, et l’illusion nourrie par l’humain est aussi une forme de rébellion.