Né en Angleterre en 1953, Michael Kenna vit aujourd’hui à proximité de Seattle. Son point d’ancrage est donc à la fois le berceau d’une modernité rock (Nirvana, Pearl Jam, Jimi Hendrix…) et technique (Microsoft, Boeing…) et l’extrême nord du mythe du Far West, bordé d’eau, d’îles, de brume et de mystères. Photographe comme beaucoup, l’homme est surtout voyageur. Il observe et s’imprègne plus qu’il ne saisit. Artefact et nature, ses sujets n’incluent jamais le corps – ou du moins semble-t-il.

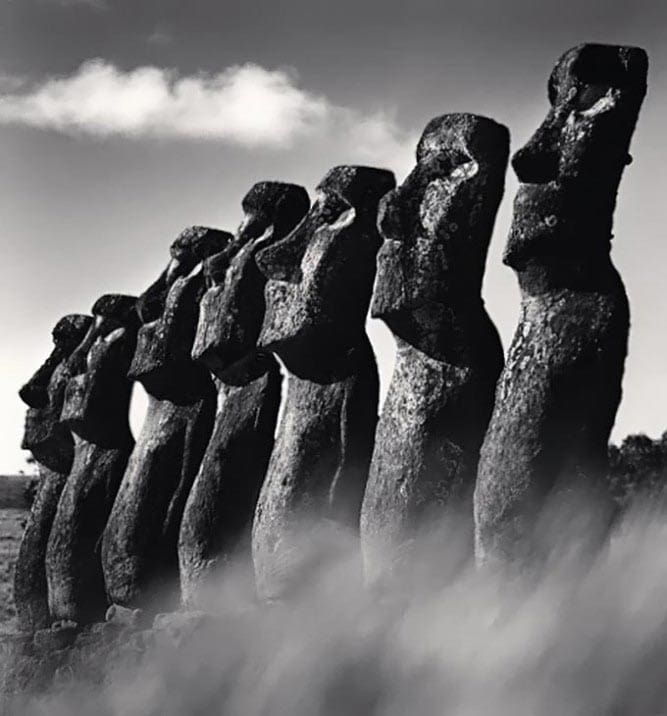

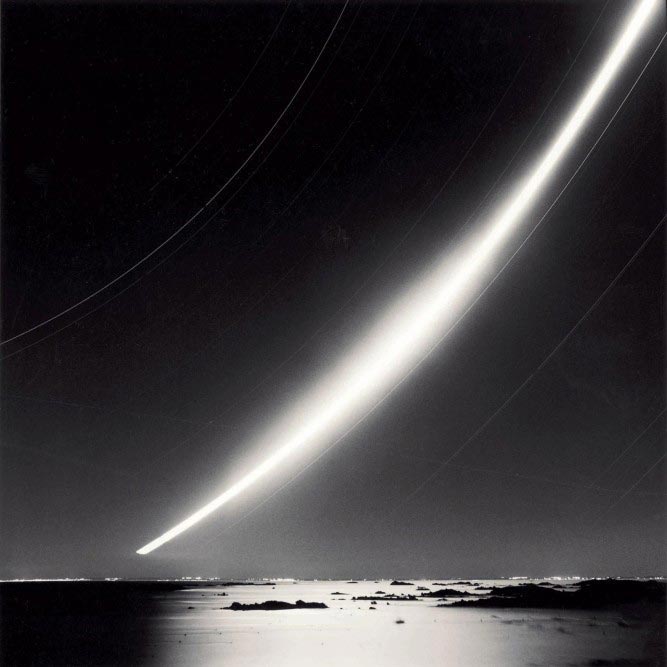

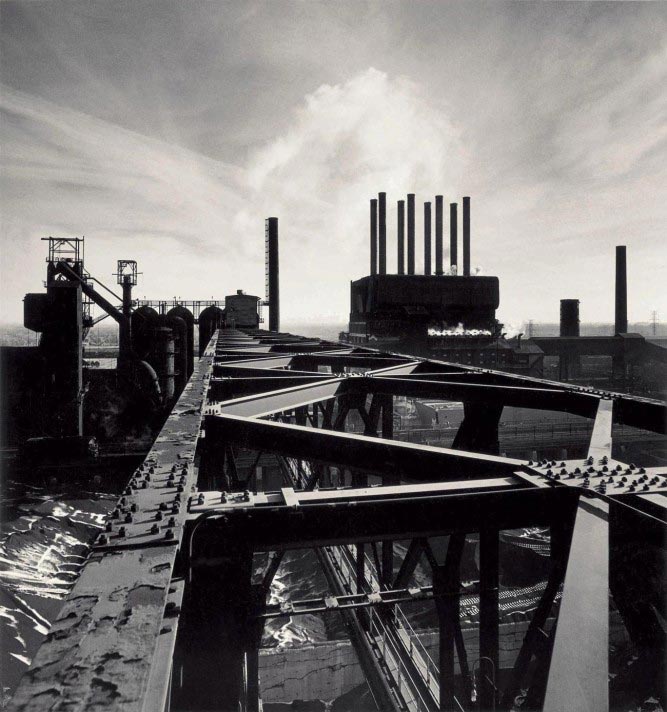

Respiration longue et silencieuse, désert fantomatique – chaque image semble encore frémir, comme impossible à figer sur le papier. En effet, qu’il capture les internats anglais, les Moaïs de l’Île de Pâques, le Christ Rédempteur surplombant une Rio endormie ou un lac japonais ponctué de quelques bosquets, c’est l’œil de Michael Kenna qui palpite à travers ses clichés. Chaque image est alors comme un fragment du merveilleux [1]. Seulement, le merveilleux serait ici tout à la fois dans l’image (le sentiment qui l’a fait naître, celui qu’elle suscite) et dans son sujet: chaque photographie semble dire ce qu’il y a de fantastique dans l’existence même du réel tel qu’il se donne à voir.

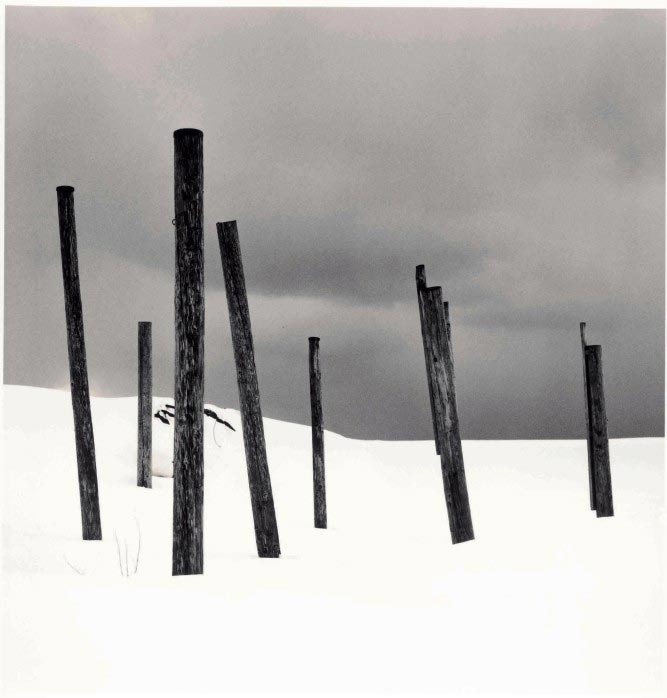

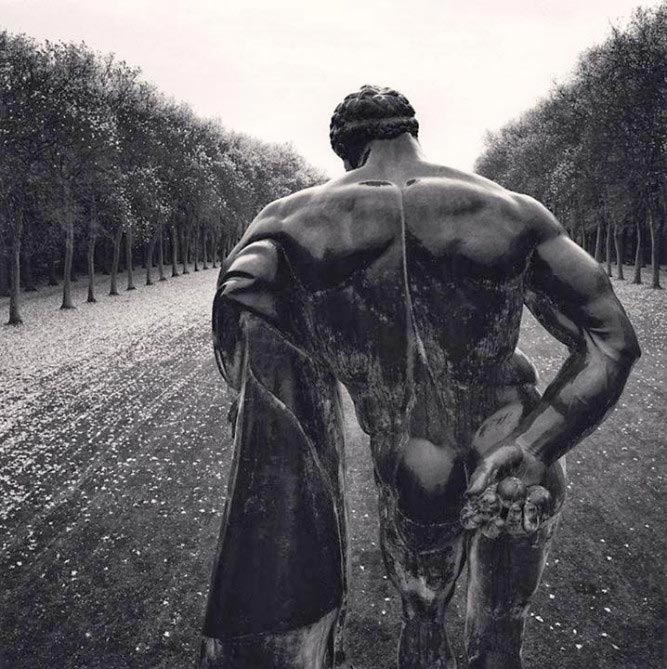

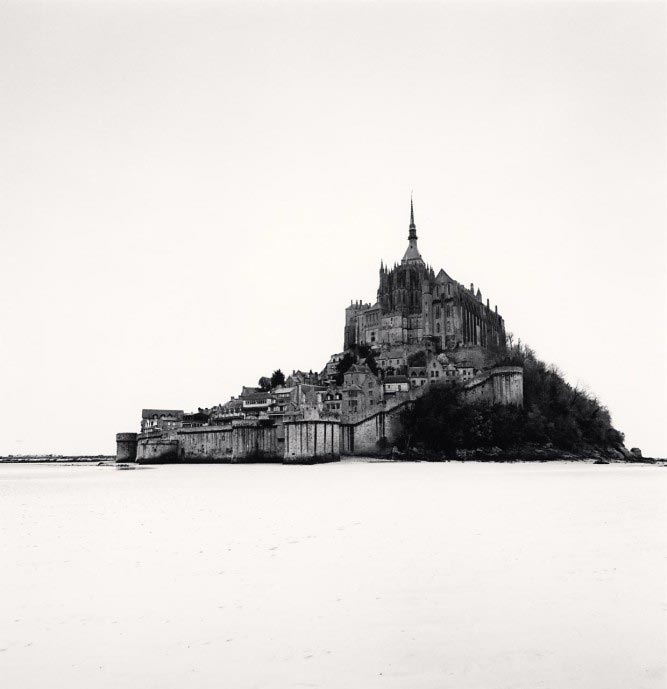

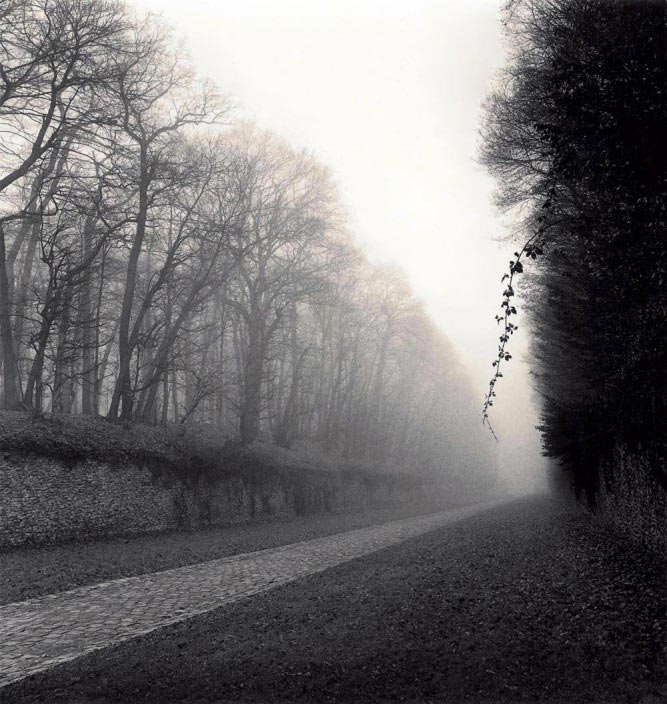

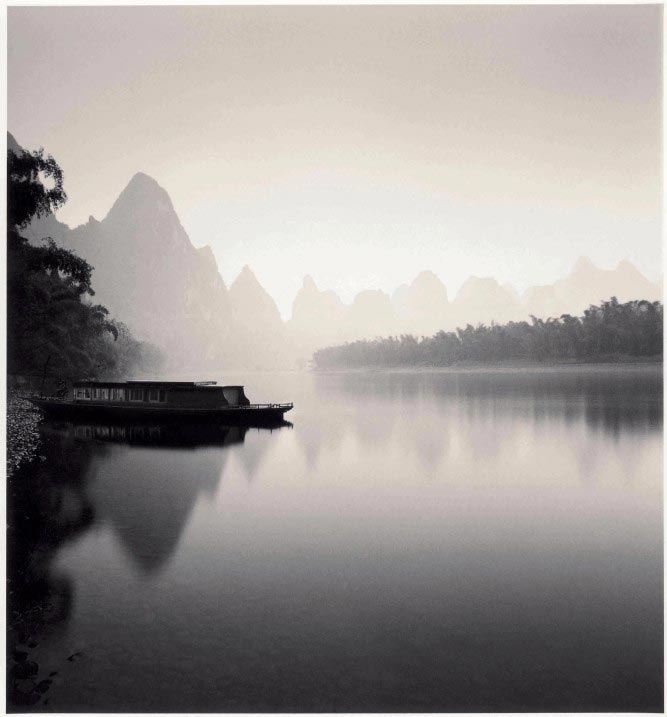

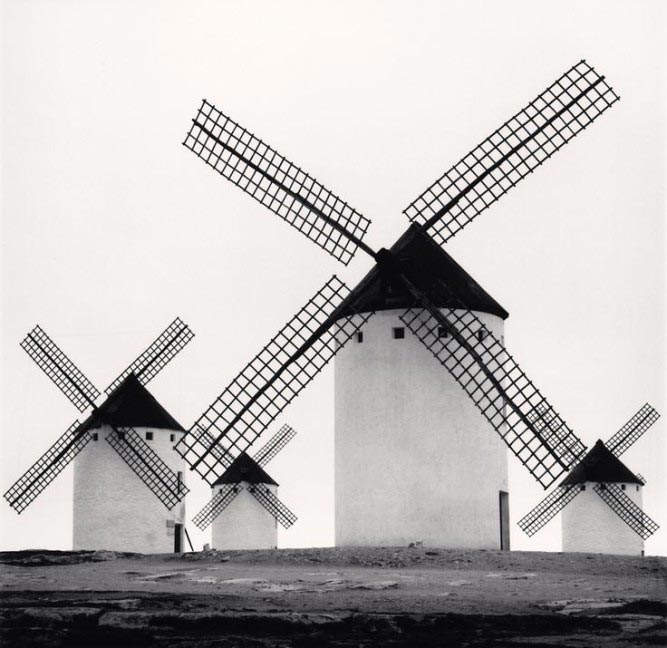

La première chose à noter pour rendre compte de ces scènes c’est qu’il n’y a pas de distance avec le sujet mais fusion, plongeon total dans la sensation que procure l’image à celui qui s’attache à la rendre. On pourrait d’ailleurs penser que le lieu importe peu tant le style Michael Kenna est reconnaissable, tant son éventail sensible semble se concentrer autour d’une palpitation, d’un souffle. Pourtant il n’en est rien. Il suffit pour s’en convaincre de s’attarder sur une série, mettons « Japan » ou « France ». Dans les deux cas on retrouve, comme à son habitude, des photographies où les paysages sont composés d’éléments naturels, architecturaux ou sacrés, présentés avec la même déférence. Dans les deux cas aussi, la série s’étale dans le temps: 1987-2002 pour « Japan », 1984-2013 pour « France ». Mais là où dans « Japan », les images de Toya Lake à Hokkaido, évoquent le Shodo (nom japonais de la calligraphie) tant dans leur forme minimale, linéaire et éthérée que dans la sensation quasi zen qu’elles procurent, la série « France » et les images du jardin de Le Nôtre à Versailles traduisent une compréhension intégrée de tout ce que peut comporter le jardin « à la française »: perspectives, surprises, symétries, reflets, déesses et autres mythes… Comme si ce qui importait à Michael Kenna, plus encore que la beauté de ses clichés, était du côté de l’essence de chaque endroit sur lequel son regard se pose et qu’il s’agissait non pas d’imposer une découverte factuelle mais de partager une expérience, un ressenti. Le photographe serait ici moins les pieds ancrés dans le sol, appareil au poing, prédateur, qu’en suspens au-dessus de son sujet, offert à l’image, prêt à se laisser traverser, humble vecteur.

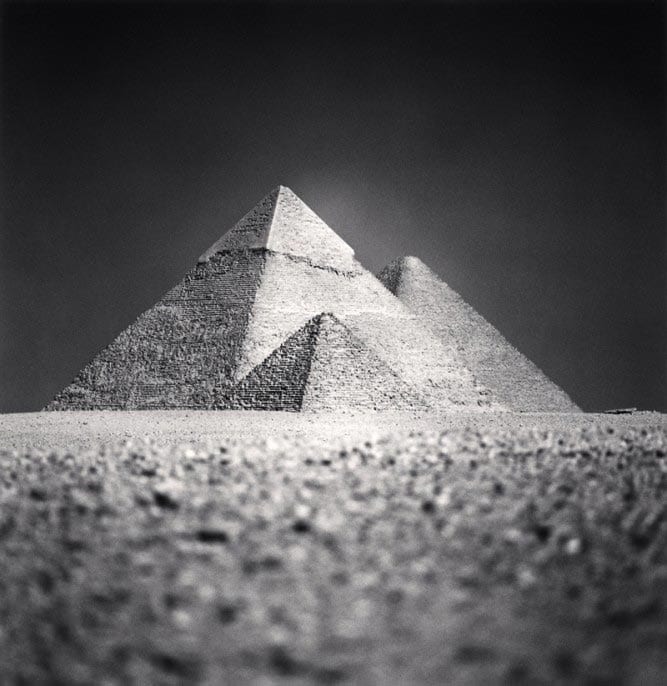

La photographie aurait beaucoup à voir avec la mort si l’on en croit la théorie, avec le figé si l’on s’en tient aux données techniques, avec le réalisme si l’on se souvient de son entrée sur la scène artistique. La photographie artistique est aussi et surtout, comme toute œuvre, un refuge. Un endroit libéré de l’injonction du langage comme outil de mesure et de contrôle. Chez Michael Kenna les images se succèdent comme autant de havres de paix, loin des douleurs du quotidien. Rio, les tours de Dubai, La France, les lacs du Japon, les déserts du Maroc et autres pyramides égyptiennes: autant de lieux auquel l’Homme s’est confronté, autant de façons d’être au monde. Dans ce sens les photographies de Michael Kenna, bien que traduisant la spécificité de chaque endroit observé, ne feraient qu’affirmer une commune mesure à toutes les cultures approchées: l’humain.

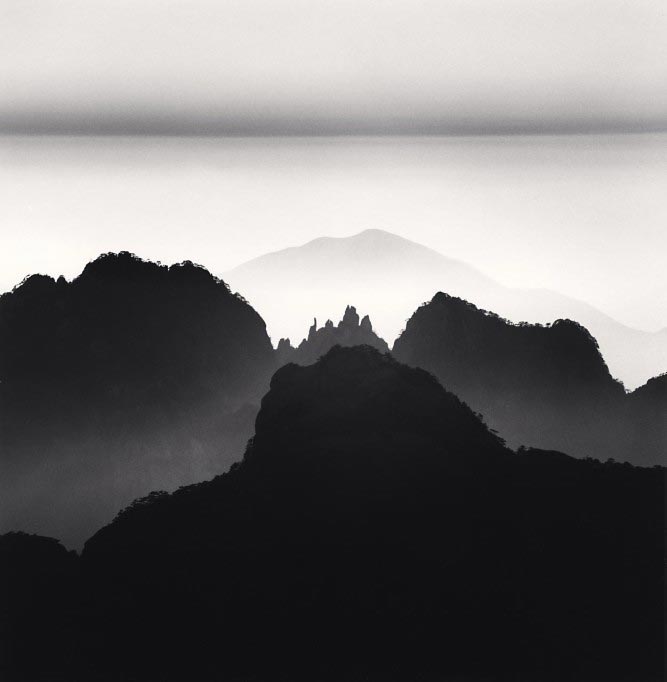

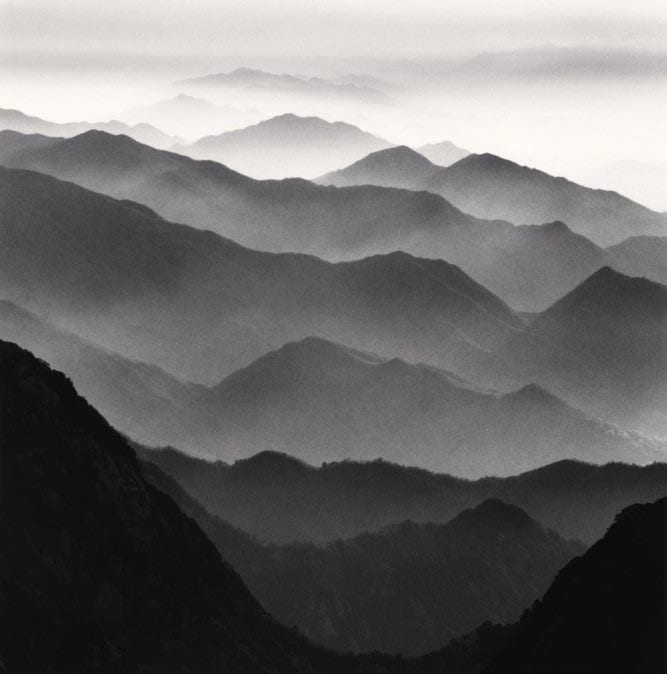

© Michael Kenna, Lijiang River, Study 4, Guilin, China, 2006

© Michael Kenna, Lijiang River, Study 4, Guilin, China, 2006

[1] Ce qui s’éloigne du cours ordinaire des choses; ce qui est miraculeux, surnaturel. Intervention de moyens et d’êtres surnaturels, de la magie, de la féérie.