Entre août 2020 et juin 2021, Marc Lathuillière et Julien Petit, curateur au MAMU (Museo de Arte Miguel Urrutia), Bogota, échangent. Leur avait été demandé de parler de ce qui se tisse entre un commissaire et un artiste qui se rencontrent, des modalités pratiques et des horizons. En résulte un entretien en trois volets dont est publié ici le troisième et dernier :

3 • anthropophagies

Julien Petit — Luces Distantes réunit la pratique du portrait et du paysage, genres entre lesquels s’articulait ton travail, que cela soit dans Musée National ou dans Fractal Spaces. Cette réunion des genres ne se produit pas séparément dans la série mais au cœur même de la plupart de tes images. Dans Mascaras évidemment, mais plus particulièrement dans Cuerpos y plantas : le visage est très souvent remplacé par un élément organique provenant du contexte immédiat du modèle. Le faciès se transforme en pomme rose, en aloès et en kapokier ou se mue dans le lit d’un ruisseau ou au creux d’un chemin. Tout semble fait pour contourner l’éloquence dangereuse et mensongère des traits. Quand le corps est tout de même convoqué, c’est pour en extraire un fragment, souvent saillant et au contact du monde, comme un bras, des lèvres, une oreille ou le dos d’un travailleur agricole. Il en est de même pour les grands portraits composites de Depix, se distillant dans le paysage de l’Urabá. Le métissage ici se complexifie, en utilisant le motif du camouflage numérique — utilisé par les acteurs du conflit armé colombien — comme une forme extrême de la représentation paysagère. Les portraits de paysans nimbés par le quadrillage numérique du territoire, incarnent peut-être le mieux cette forme du « portrait environnemental », pour reprendre ton expression, en impressionnant simultanément sur l’image les problématiques propres au contrôle militaire du territoire, et aux dangers pesant sur sa culture, son identité, ses ressources et ses habitants.

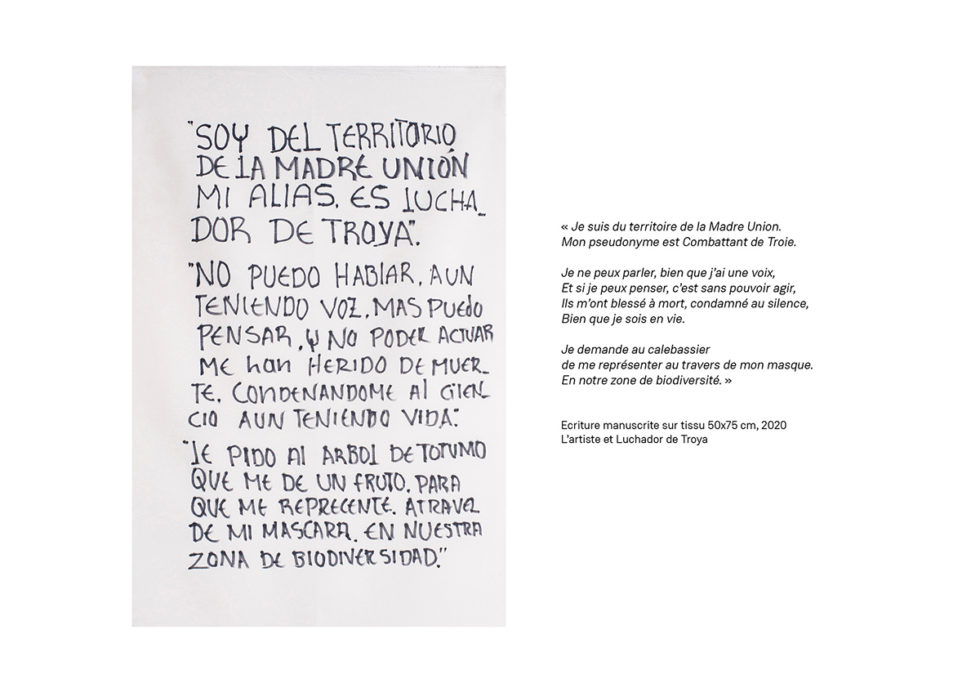

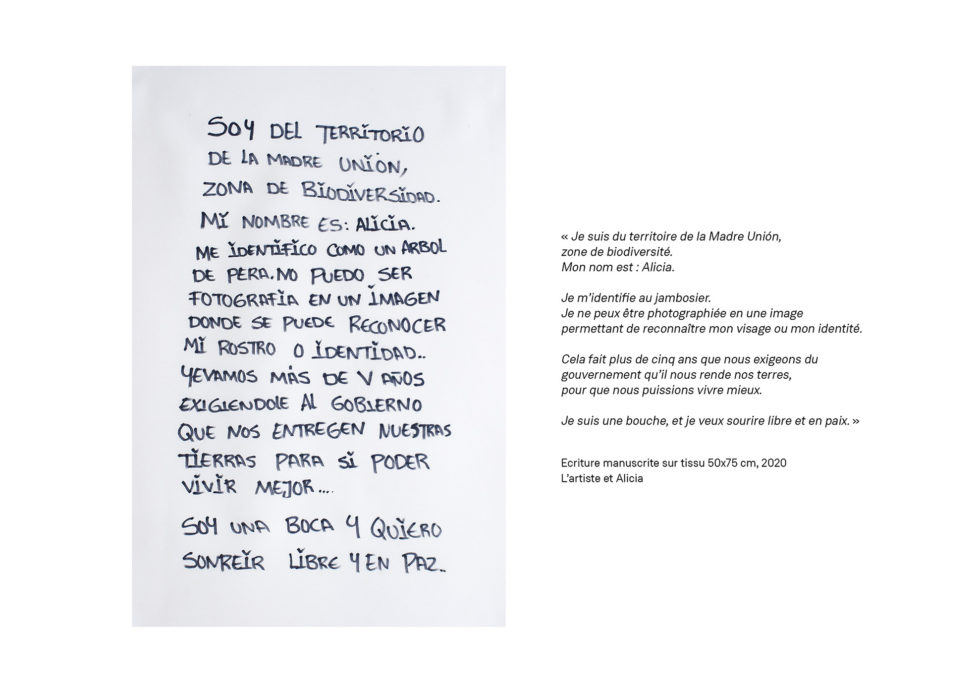

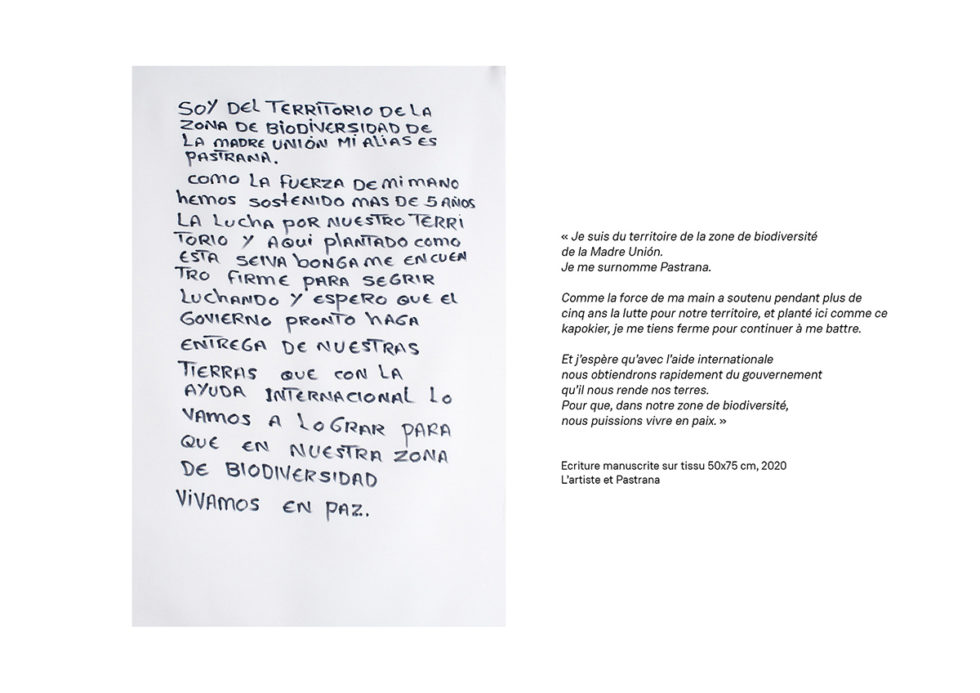

Ces hybridations du portrait et du paysage ont pris forme dans un contexte de création particulier, dans le sens où Luces distantes répond très peu à une pratique de description photographique. La série porte en amont tout un travail de mise en commun du projet, où la communauté a pu, par l’invitation que produisait ta présence en ses lieux et par la création d’ateliers spontanés, élaborer des modes de représentation propres devant le dispositif photographique. On retrouve donc différents types de reproduction de l’identité, façonnés collectivement, depuis l’inclusion du paysage jusqu’à ces photographies de textes, monologues produits lors d’ateliers que tu retranscris et photographies. Ces voix — que tu portes également dans tes vidéos — viennent compléter ce débordement du portrait ou du paysage, cette image anthropophage que tu fais du territoire de la Madre Unión et de Pueblo Nuevo, pour reprendre un terme cher à la construction culturelle sud-américaine (1). Il y a peut-être dans ton travail, un peu comme dans l’anthropophagie, cette croyance en l’hybridation comme lieu de l’affirmation de l’identité.

Marc Lathuillière – C’est vrai, et cette hybridation a été facilitée par une pratique courante de la réunion dans les communautés : réunion de tous pour écouter le projet, décider de l’accepter ou non, et qui s’y impliquerait, et ensuite réunions presque quotidiennes de suivi. C’est une forme de gouvernance joyeuse, chaises de l’école sorties sous la lune, qui est à la fois horizontale et efficace. Puisque Luces Distantes est un travail d’engagement pour le divers, il m’est vite apparu essentiel de proposer différents niveaux d’implication, et donc différentes options artistiques, qu’ils pouvaient refuser, adopter ou modifier. La série Apariciones a ainsi été vécue avec légèreté. Tous étaient conscients que ces photos de nuit étaient un conte sur la peur, celle de leur quotidien. Mais le caractère singulier de la technique – une photographie au flash infrarouge, faite à l’aveugle dans l’obscurité – permettait de médiatiser cette histoire de spectres sous la forme d’un jeu collectif. Jusqu’à partir en excursion nocturne dans la jungle pour la pratiquer. A l’opposé, les deux séries accompagnées de textes, Mascaras et Cuerpos Y Plantas, demandaient plus d’implication du fait des ateliers d’écriture. Ils ont été les moments les plus intenses d’échange, y compris des villageois entre eux puisque je n’y étais pas systématiquement présent.

C’est déjà en ce sens, celui du collectif humain, que je parle de portraits environnementaux. Mais le contexte m’a aussi permis de cristalliser différentes approches tentant de recoudre l’humain à son milieu. Dans Apariciones, les villageois apparaissent surpris par le flash de l’appareil de surveillance infrarouge, comme s’ils émergeaient de leur environnement. Cet effet de camouflage est également présent dans Mascaras : comme dans Musée national, les portraiturés sont masqués, mais ici par du végétal, ce qui relie plus encore ces personnes sans visages aux champs ou à la forêt. Avec Cuerpos Y Plantas, l’idée est poussée plus loin puisque je demande aux villageois de choisir, pour que je les photographie, un fragment de leur corps et une plante de leur environnement, et de justifier cela par écrit. L’idée, chère à Descola (2), de collectifs humains et non-humains, m’a influencé pour cette approche de l’identité comme un relié de corps et de plantes.

Les portraits Depix sont plus complexes. Ils sont composites puisque chaque image superpose plusieurs portraits faits en un même lieu à la même heure. La première étape du processus a été de photographier cette toile à camouflage pixellisé que nous avions acheté ensemble. Sur Photoshop, j’y prélève le calque de chacune des quatre couleurs du motif en pixels. Je le reporte sur chacun des portraits source et y prélève les fragments correspondants – par exemple les parties du visage de M correspondants aux pixels beige, et les parties du visage de A correspondants aux pixels kaki. C’est la superposition de l’ensemble de ces fragments qui compose un nouveau visage hybride : mi réel, mi-virtuel, mi-chair et mi-paysage. Ce processus de destruction-reconstruction fait écho à un double mouvement. D’un côté l’identité spatiale des populations est comme criblée, fracturée par les paramilitaires, bras armés de la globalisation en réseau – un danger augmenté par l’arrivée d’internet dans les villages, la fascination pour les écrans tendant à désolidariser les communautés. D’un autre côté, leur résistance ne peut fonctionner que comme un fait collectif – elles ont de plus en plus recours à des gouvernances collégiales pour éviter d’être décapitées quand un leader est assassiné. Cela fait sens, me semble-t-il, de la manifester par une esthétique du fragment, rappelant que sur la carte de l’Urabá ces zones civiles forment un archipel sous surveillance physique et numérique : des « patchs » de résistance à l’extraction, dirait Anna Tsing (3). De ce fait, leur lutte ne peut elle-même être efficace qu’en se déterritorialisant sur le world wide web, y compris par des formes pouvant être artistiques.

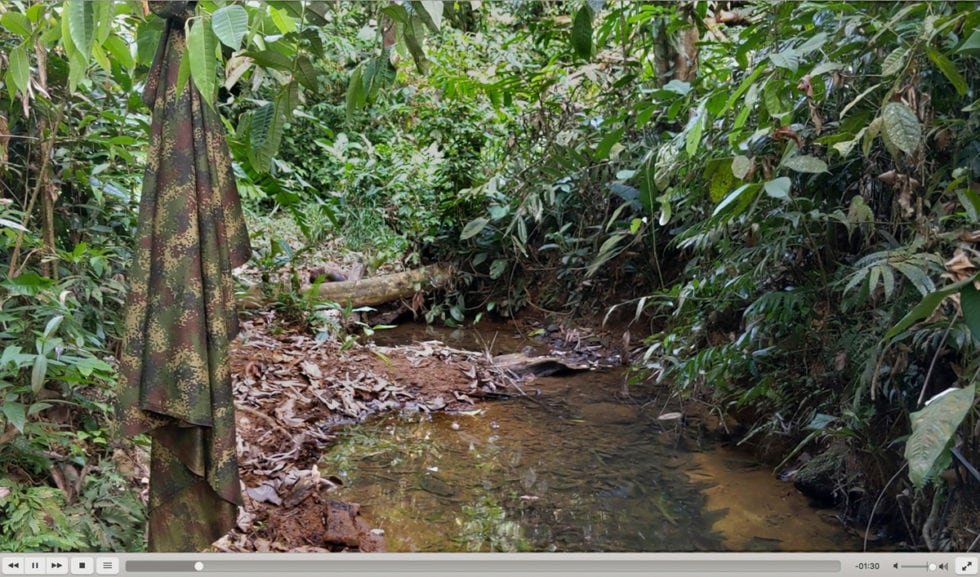

Julien Petit — Au-delà du fragment, il est aussi question dans Luces distantes d’une certaine logique de l’incarnation. Comme nous l’évoquions auparavant, cette stratégie de la représentation traverse tes photographies par le biais d’une hybridation entre individu et territoire, par la construction d’images hyperdocumentaires, etc., mais imprègne aussi tes vidéos, une expression neuve dans ton travail. Ces plans séquences performés, très courts, synthèses des ateliers développés aux côtés des communautés de Madre Unión et Pueblo Nuevo, juxtaposent un certain nombre de signes sur lesquels il me semble important de s’attarder.

Toutes tes vidéos sont construites de la même manière : un plan fixe et frontal, sur pied —et donc très ancré dans l’esthétique de cette photographie paysagère à laquelle tu te confrontes dans Territorisme — s’offre d’abord au spectateur pendant près d’une minute. Cette scène initiale est toujours baignée par les présences traversant son cadre, comme livrée aux aléas du lieu. Le vent souffle, le bruit d’une tronçonneuse point au loin, des voix d’enfants la traversent, les cris des singes hurleurs la transpercent, des poules y courent et une petite fille y passe en jetant un regard à la caméra au passage… Face à cette esthétique résolument documentaire, le regard, s’accommodant à l’image, finit par y desceller un détail, plus ou moins infime selon les points de vue des prises, à savoir une toile à camouflage flottant quelque part dans le champ. C’est souvent à cet instant précis d’ailleurs, quand l’œil distingue cet élément artificiel que tu fais alors irruption dans la vidéo. Homme blanc, habillé loin des standards vestimentaires du territoire, tu t’introduis dans le plan et, d’une manière assez magistrale, lis un texte dont tu n’es pas l’auteur, dans une langue, l’espagnol, qui n’est pas la tienne. Une impression d’artifice émane soudain de ce paisible panorama, comme une résistance faite à la cohérence des lieux.

Cette théâtralité n’est évidemment pas anodine. Comme nous le rappelle les études sur l’image performée, elle n’est pas un piège tendu au spectateur mais plutôt un partage (4), une invitation à interpréter les raisons de l’artifice et de la distance qui la séparent du réel. Ces images répondent encore aux problématiques de la parole, du discours, de l’ombre et du silence dont nous avons déjà parlé, mais rappellent aussi les menaces distillées par les groupes narcoparamilitaires de la région sur les réseaux sociaux — les Autodéfenses Gaitanista de Colombie (AGC) par exemple —. Dans ces vidéos, que tu as souvent évoquées dans nos conversations, un homme cagoulé, filmé selon la précarité typique de l’image « insurgée », la voix atrophiée au vocodeur et serinant un discours patriotique dans un décorum de campement militaire, se pose comme l’incarnation de l’ordre et de la morale ou des supposées doléances du territoire et de ses communautés qu’il dit « protéger » …

Marc Lathuillière – Oui, alors que ce groupe narco-paramilitaire, le principal du pays, instaure sur l’Urabá un régime de prédation généralisé. D’où, pour y faire pièce, le besoin pour les communautés de se faire entendre à l’international, ce pour quoi la présence d’étrangers est désirée. Il est par ailleurs difficile pour des artistes colombiens d’intervenir dans les zones de conflit, plus périlleuses pour eux, avec des pressions à l’autocensure plus fortes. Pour ce qui est des vidéos des AGC – dans lesquelles non seulement les visages mais aussi les paysages sont oblitérés, barrés par des bâches à camouflage pixellisé – il semblait nécessaire d’y opposer des contre messages : d’en retourner le décorum dérisoire, d’en dévoiler le bullshit, ceci avec une forme très présente dans mon travail, la théâtralité performative. L’usage de la vidéo comme trace, effectivement une nouveauté pour moi, s’est imposée pour donner la parole à l’environnement : en particulier dans cette première minute de plan fixe où est filmé le biotope dans laquelle croît la plante choisie par le villageois sujet de chaque vidéo. La bâche repliée y est volontairement intrusive et énigmatique : un rideau, celui de l’oppression, rouvert sur l’environnement, mais aussi une dépouille, un bâillon, menace toujours latente. Je m’étais demandé comment donner la parole aux villageois, alors qu’ils craignaient que leurs voix permettent de les identifier. Ils avaient besoin d’un porte-voix, et j’étais le seul sur place pouvant le faire avec un risque modéré. Il fallait donc tenter ce dispositif de substitution, où je mets en corps leurs messages.

L’opération est délicate. Elle nécessitait un jeu dynamique de dédoublement dans lequel mon identité oscillait entre deux pôles sans jamais se fixer : d’un côté incarner leur parole pour en transmettre la force, de l’autre distancier ma présence pour ne pas être en situation d’appropriation. C’est à dire faire corps avec eux, et en même temps manifester mon altérité. C’est celle d’un étranger : pendant que je lis les paroles des villageois dans mon espagnol approximatif, ce sont eux, inversion du regard de contrôle, qui me filment en utilisant mon smartphone. Du coup, mon altérité est aussi celle d’une doublure. Filmé, je ne suis plus qu’une image, une silhouette de transition entre eux et moi : un émetteur récepteur.

Instable entre ces deux positions – le sujet incarné, et son double image – ma présence échappe à ce qui serait une identité monolithe (et monopolistique) « d’homme blanc ». Comme tout artiste, j’ai mes étrangetés (queernesses) qui font de moi un truchement. Et comme artiste créant avec les autres, je me mets en situation d’être transpercé par eux. Leur identité et la mienne sont bien des relations : entre nous, et avec l’environnement, ce qui est souvent le mécanisme d’identification dans les cultures autochtones, indiennes ou afro-descendantes.

Je te dois d’ailleurs de m’avoir signalé que cette approche correspondait à la notion d’anthropophagie telle qu’elle a été théorisée au Brésil : une dégustation de l’autre, même importé, pour s’enrichir de sa différence. Suely Rolnik, revisitant le Manifeste anthropophage de De Andrade, a certes montré comment cette « subjectivité flexible » avait facilité en Amérique latine la pénétration du capitalisme cognitif. Mais en résistance à cette « anthropophagie zombie », passive, du consumérisme narcissique, elle voit toujours la possibilité d’une autre, celle-ci de résistance, active, qui déploie les altérités par des formes d’art où images et mots sont incarnés. Autre auteur qui nourrit ma démarche, Achille Mbembe, parle d’un nécessaire droit de visite entre les peuples afin, écrit-il en citant Glissant, « de partager à plein souffle les différences » (5). Il me semble que, avec Alias Agua, Alias Alicia, ou Alias Luchador de Troya, que je compte retrouver en Urabá cet hiver – ne serait-ce que pour partager les éventuelles retombées matérielles du projet -, c’est cette respiration que nous avons trouvée.

(1) En référence au Manifeste anthropophage, publié en 1928 par Oswald de Andrade, texte fondateur de la modernité culturelle et politique latino-américaine.

(2) https://lejournal.cnrs.fr/articles/philippe-descola-il-faut-repenser-les-rapports-entre-humains-et-non-humains

(3) Anna Lowenhaupt Tsing, Le champignon de la fin du monde – sur la possibilité de vivre dans les ruines du capitalisme, La découverte, Paris, 2017

(4) Michel Poivert, “Notes sur l’image performée. Paradigme réprouvé de la photographie ?”, Porto arte, Nº35, Rio de Janeiro, Instituto de Arte da UFRGS, 2016, pp. 213-219.

(5) Achille Mbembe, Brutalisme, Le découverte, Paris, 2020, p. 55