Entre août 2020 et juin 2021, Marc Lathuillière et Julien Petit, curateur au MAMU (Museo de Arte Miguel Urrutia), Bogota, échangent. Leur avait été demandé de parler de ce qui se tisse entre un commissaire et un artiste qui se rencontrent, des modalités pratiques et des horizons. En résulte un entretien en trois volets dont est publié ici le premier :

1 • abordages

Julien Petit – Dès le début il a été question de paysages, ou plus précisément de parcours et de carte, dans l’enchevêtrement complexe que forment le temps et l’espace de la réalité colombienne. Comme ce jour de 2019, sous l’orage de Bogota, au point du soir, alors que je tentais de trouver le chemin le plus sûr (tu portais ton matériel) et le moins inondé vers le nord de la Calle 26 — notre horizon du moment pour nous extraire des convulsions du centre de la capitale. Ou encore il y a quelques mois, dans le centre historique de la ville, plus au Sud, en t’amenant de surplus en surplus militaires à la recherche d’un mètre carré de toile cirée en camouflage numérique, dont tu allais te servir ensuite comme un symbole de la conquête (visuelle, militaire, ou technologique) que subit la région de l’Urabá, là où prend lieu Luces distantes. Tu as dû absorber très rapidement les coordonnées des lieux, tout en synthétisant à la fois leur image.

Je veux dire par là que, de par la nature de ton arrivée, n’étant ni proprement touriste ou résident, ton travail a fait face à des injonctions très fortes d’ordre social, politique, culturel ou pratique : la parano des rues des grandes villes, l’assurance des classes aisées, l’abondance végétale et minérale, la condition paysanne, la violence dans les campagnes, la drogue ou le métissage culturel face au cannibalisme numérique ; pour ne déjà citer qu’eux. Il me semble que beaucoup des logiques qui structurent la vie quotidienne colombienne se sont vite imposées à toi, dans une expérience brutale de l’hospitalité. Nous avons tout de suite partagé nos joies et nos problèmes avec toi, passés, présents et futurs, profondément convaincus par ta lecture et ta parole, un peu dans cette idée que propose Derrida de l’étranger, celui qui parle, questionne et donne à celui qui l’héberge.

Il y a aussi ce rite de passage auquel tu fais beaucoup référence, le Carnaval de Barranquilla, la ville que l’on surnomme ici La puerta de oro. Tu m’en as souvent parlé en l’abordant sur le mode de la perte et de l’abandon du corps et de l’identité, dus notamment à ton travestissement en femme indigène, comme une initiation à la communauté au sens large, ou plus précisément comme un tribut (le munus latin, à la fois contribution, devoir et don) qu’il t’aurait fallu acquitter pour franchir le seuil du pays.

Marc Lathuillière – S’il y a une dimension anthropologique dans mon travail, c’est par une volonté de remettre en question mes certitudes dans l’échange avec des cultures autres. Il y a deux ans, mon premier séjour en Colombie est intervenu à un moment où, après deux grosses expositions – à La Friche La Belle de mai à Marseille et au Creux de l’enfer à Thiers – j’avais besoin d’une sorte de mue, d’infusion dans une nouvelle culture, celle de l’Amérique hispanique, dont j’ignorais presque tout, langue comprise. Ça a été la Colombie du fait de deux rencontres : celle, intellectuelle, des écrits d’Edouard Glissant, qui me donnaient soif de divers, de métissage caribéen et de biodiversité ; et celle, amicale, à Art Basel Miami, de Miguel, un américano-colombien qui m’a proposé de me prêter une maison dans sa ville natale de Barranquilla. L’idée était d’y écrire deux nouveaux chapitres de Territorisme, l’essai théorique sur la photographie de paysage et la mondialisation que je poursuis depuis plusieurs années.

Il était donc bien question, dès avant le départ, de paysage, mais aussi de le contrarier. Le voyage paysager est à l’essence du tourisme, qui repose sur des vistas bornées et globalisées. Or si j’avais bien prévu quelques haltes touristiques, le projet était déjà hybridé par celui d’aller aussi écrire dans une ville absente des guides. Faux touriste, je n’étais donc ni en contemplation ni en conquête. J’avais une sorte de tâche à accomplir, sans la connaître d’avance, qui relevait de la mutation, et impliquait nécessairement une transfusion avec les Colombiens.

C’est certainement cette position qui a transformé le voyage en dérive à travers les identités. Dès la première nuit à Bogotá, du fait d’un bug de réservation d’hôtel, je me suis retrouvé, en dépannage, invité par ma voisine d’avion dans la maison de sa famille au milieu de Suba, le plus grand quartier populaire de la capitale. Le renversement, c’est donc de me retrouver le lendemain à un carrefour, tenant en laisse le carlin de la famille, et d’être abordé comme un local par une voisine voulant parler chiens. C’est une hospitalité immédiate, qui nécessitait d’activer toutes mes capacités d’apprentissage, notamment linguistique, en même temps que mes senseurs de sécurité. L’autre rite de passage, c’est effectivement à Barranquilla, de l’autre côté de l’échelle sociale : dans la munificence de l’élite. Par elle, j’ai été invité dans le défilé d’ouverture, déguisé en farota. C’est un rôle traditionnel de travesti indigène qui rappelle l’époque de la conquête, où des hommes se seraient habillés en femme pour échapper à l’épée des Espagnols. Or travestir ainsi un Français comme on le ferait d’une poupée, c’est, pour mieux l’accueillir, le détrôner de son genre et de son européanité.

Cette position, où l’on accepte, et même suscite le détrônement, est essentielle dans ma démarche. Elle égalise l’échange. Car dans les faits, si je m’enrichis de la culture colombienne, je suis aussi approprié par elle. Des deux côtés de l’échelle sociale, j’ai senti une même et extraordinaire soif de l’autre, de connaissance, de goûter au « produit » importé. Ambivalente, aussi, car dans la chaleur vraie de l’hospitalité chacun mordille et cherche son intérêt – chez l’élite, accueillir un artiste français peut être valorisant, et exotique, et à Suba, où les besoins sont plus pressants, il peut être aussi tentant de tirer un profit financier de la rencontre avec un étranger. Il y a donc interactivité complexe, ce qui fait que l’identité n’est pas une donnée figée, mais une relation. Le paysage touristique, du coup, ne tient plus et s’agite pour devenir relationnel – ce qui a scellé un lien avec le pays. Le parcours et les échanges en font ce que l’anthropologue Tim Ingold qualifie de taskscape : paysage de tâche, ou en travail. C’est à dire un espace où sont pris en compte tout ce qui le travaille en permanence, humain et non humain, machines, odeurs, sons, toucher, climat…

Julien Petit – Tu te tournes donc assez logiquement, en photographie comme en vidéo, vers des formes d’interprétation du territoire, de ses habitants ou des limites de l’espace et de l’identité, que l’on retrouve toujours en couches successives dans tes paysages et portraits. Tu décides en outre de le faire au sein d’un territoire bouleversé historiquement par des phénomènes continus de violences politiques ayant affectés, simultanément et durant différentes séquences historiques, les populations natives, afro-colombiennes et paysannes. Suivant une logique tristement imparable, l’Urabá est une région riche en terres, en bois et en minerais, située au fil du fleuve Atrato, entre la Mer des Caraïbes au Nord et la Serranía del Darien à l’Ouest, et de ce fait, livrée historiquement aux intérêts des colons espagnols, des propriétaires terriens et des industriels ou plus récemment à ceux des mouvements de guérilla, groupes paramilitaires ou organisations du narcotrafic. Toute la problématique existante en Colombie entre réforme agraire, condition indienne et paysanne, violences politiques et commerce de la cocaïne semble ainsi réunie sur ce territoire.

Ta pratique photographique, bien qu’elle emprunte au genre documentaire, s’est démarquée fortement de tout rapport au reportage ou à l’actualité. Elle s’est par contre souvent intéressée, et de manière critique, au portrait et au paysage, à la nature et à l’identité, sur le mode du fragment et de l’hybridation — dans les séries Fractal Spaces, Musée national ou dans ton essai Territorisme — ; notions éminemment sensibles dans le contexte d’une communauté en lutte. Même si ton choix du territoire et de ses habitants paraît singulier dans Luces Distantes, il semble déjà possible d’établir un lien entre tes travaux antérieurs, peut-être dans une logique de restitution par l’image des identités et des réalités menacées.

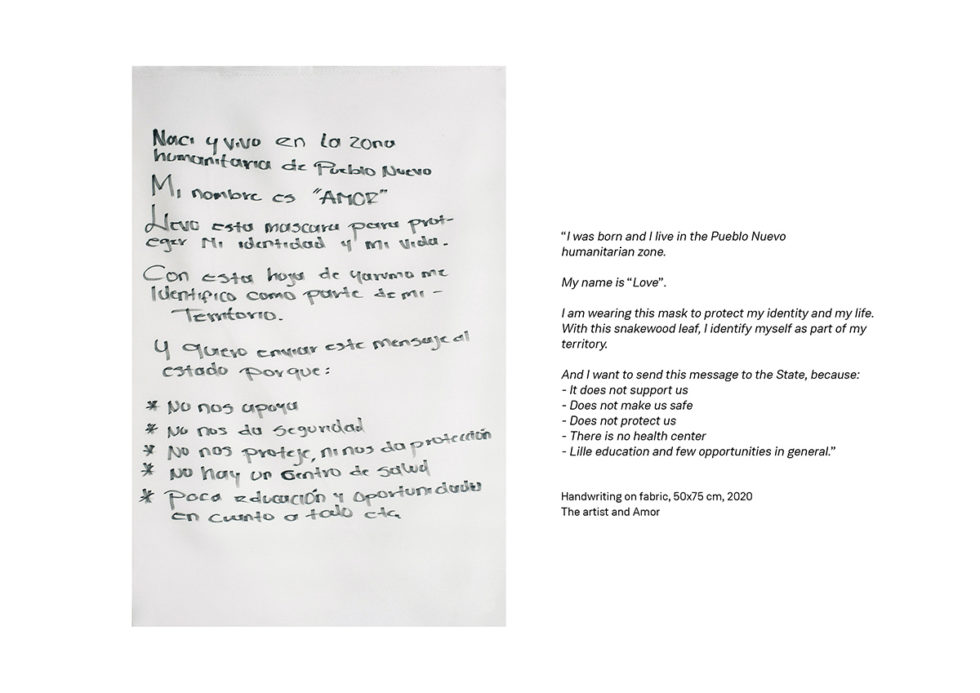

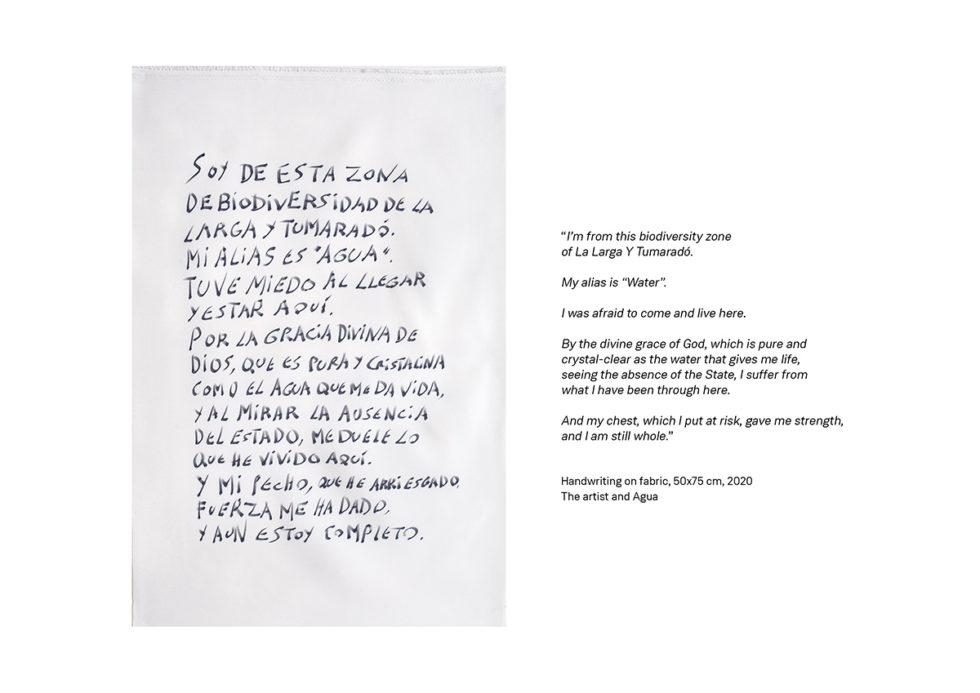

Marc Lathuillière – Les communautés dans lesquelles j’ai initié Luces Distantes sont très particulières : appelées zones humanitaires, parfois zones de biodiversité quand leur engagement est également écologique, elles ont été créées par des populations afro-descendantes, anciens esclaves marrons, depuis que, dans les années 2000, celles-ci ont commencé à reprendre leurs terres ancestrales. Elles en avaient été chassées lors de la décennie précédente par l’armée et les paramilitaires sous couvert de lutte antiguérilla. Leur originalité est une sorte d’extra-territorialité : elles se sont auto-décrétées zones d’interdiction de porteurs d’armes à feu, armée comprise. Et c’est avec cette position pacifiste qu’elles tentent de résister aux forces qui, par la corruption et la violence – principalement l’assassinat de leurs leaders – les dépouillent de leurs terres. Ce qui m’intéressait, avant la question de l’engagement, était d’explorer une spatialité bouleversée par le capitalocène, une mondialisation qui impacte jusqu’au climat. En Urabá, il y a d’un côté des forces liées au marché global – grands agro-industriels de l’élevage, de la banane, du palmier à huile et de la cocaïne – de l’autre des locaux – des afro-descendants devenus finalement natifs – qui articulent leur résistance sur le mode du territoire racine. Alors que la principale raison pour laquelle leurs villages ne sont pas balayés par les paramilitaires est que toute action hostile est aussitôt signalée en ligne, relayée à Bogotá et au niveau global par une communauté d’ONG et de défenseurs des droits. Un bien faible bouclier, déterritorialisé, mais qui tient à peu près. C’est la complexité de cette spatialité, dans un paysage à la biodiversité exceptionnelle de jungles et de zones humides en déforestation du fait des monocultures agro-industrielles, qui m’a poussé à aller voir sur le terrain comment ses contraintes redéfiniraient ma démarche.

C’est la culture moderne occidentale qui a inventé « la nature », c’est à dire une sphère séparée de l’homme, qui peut donc, à distance, l’observer, l’analyser par la science, la peindre ou la photographier sous la forme de paysages, et l’exploiter à outrance. Si bien que, c’est très net en photographie où ces genres survivent, il y a une césure débilitante entre portraits et paysages : l’homme et son environnement. J’ai déjà tenté de la résoudre dans Musée national : en faisant porter un masque aux Français que je photographie, j’efface l’identité visage, privilégiant l’insertion du corps dans son taskscape quotidien. Dans Fractal Spaces, la figure humaine est à priori absente des paysages post-industriels ensauvagés que j’ai photographiés. Mais comme ils sont contrecollés sur des miroirs, ils réfléchissent ceux qui les regardent, réintroduisant ainsi de l’humain en mouvement dans le cadre. En Urabà, la logique devait être poussée plus loin afin de répondre à une contrainte : si les personnes que je voulais portraiturer étaient reconnaissables, elles risquaient de se faire assassiner. Ce qui contraignait à trouver des formes de représentation de l’humain à travers ses liens : l’environnement qu’il cultive et défend, le corps avec lequel il y réalise des tâches, et l’imaginaire qu’il y développe.