Entre août 2020 et juin 2021, Marc Lathuillière et Julien Petit, curateur au MAMU (Museo de Arte Miguel Urrutia), Bogota, échangent. Leur avait été demandé de parler de ce qui se tisse entre un commissaire et un artiste qui se rencontrent, des modalités pratiques et des horizons. En résulte un entretien en trois volets dont est publié ici le second :

2 • ombres, lumières

Julien Petit — L’ enjeu de l’identification – dont nous parlions dans le volet précédent de l’entretien – provenant du risque que représente dans un tel contexte tout degré d’engagement public, ouvre sur la question de l’anonymat, une thématique qui n’est ni inconnue, ni anodine dans l’art moderne et contemporain colombien. Le titre de ton projet, Luces distantes, n’est pas sans rappeler lui-même des termes, des notions ou des formes qui ont structuré durablement les pratiques de l’art et de la photographie dans le pays. Il y a ainsi dans l’anonymat, mais aussi dans l’obscurité, la lueur, le silence ou l’éloignement, des imaginaires qui touchent historiquement à des manières symboliques ou métaphoriques d’aborder – très souvent, à partir d’une inclusion diverse de l’image photographique – la violence, la souffrance, la mort, le deuil ou le devoir de mémoire ; autant de thèmes directement liés au conflit armé. On pense ici par exemple à la série Amarados du photographe caleño Fernell Franco, avec ces agrandissements extrêmes d’énormes paquets informes ressemblant à des monuments aux morts, ou aux peintures que Beatriz González réalise tout au long de sa carrière à partir de photos de presse. Mais c’est surtout récemment que s’est affirmé cette esthétique, au travers d’une génération d’artistes qui, depuis les années 1990, convoque systématiquement la lumière, l’image, la photographique ou la vidéo comme matières de ses œuvres. Des pièces historiques comme Aliento de Oscar Muñoz (1995), Versión Libre de Clemencia Echeverri (2011), Relicarios de Erika Diettes (2015) ou Musa paradisiaca (1996) de Jose Alejandro Restrepo orbitent autour d’imaginaires et de formes que tu peux énoncer dans Luces Distantes.

Cette relation entre art et photographie dans la représentation du conflit forme d’ailleurs en Colombie une certaine tradition, dans le sens où elle incarne un des seuls processus efficaces d’assimilation de la violence, subie comme perçue. Il y une œuvre majeure de l’art moderne ici, qui s’appelle justement Violencia, peinte par Alejandro Obregón en 1962 et qui marque certainement le début de cette tradition. Elle représente le corps supplicié d’une femme enceinte, dont les contours se perdent dans la masse atmosphérique du paysage à l’arrière-plan de la composition. La peinture suit la publication la même année de La violencia en Colombia de Orlando Fals Borda, Germán Guzman y Eduardo Umaña, peut-être la première étude sociologique sur le recours massif à la violence dans la pratique politique des années 50. L’ouvrage s’accompagnait d’un cahier central où le lecteur pouvait découvrir une suite de photographies stratégiquement ordonnées, sorte de matériel probatoire des exactions perpétrées. Parmi ces images, Maternidad frustrada partage une telle proximité visuelle et thématique avec la peinture d’Obregón, qu’il est possible d’interpréter toute la sidération que cette iconographie a pu produire sur l’époque et ses artistes. L’art et la photographie ont pris en Colombie, je pense depuis cette date, les formes de la mémoire, du témoignage et d’une certaine forme de résistance intellectuelle. Comme le rappelais récemment Cristo Hoyos, directeur du MUZAC —un musée d’art contemporain situé non loin de l’Urabá, dans la région voisine de Córdoba—, l’art continue d’être en Colombie un bastion pour parler du conflit armé, parce que ses acteurs, à la différence du public, ne le comprennent encore que très peu.

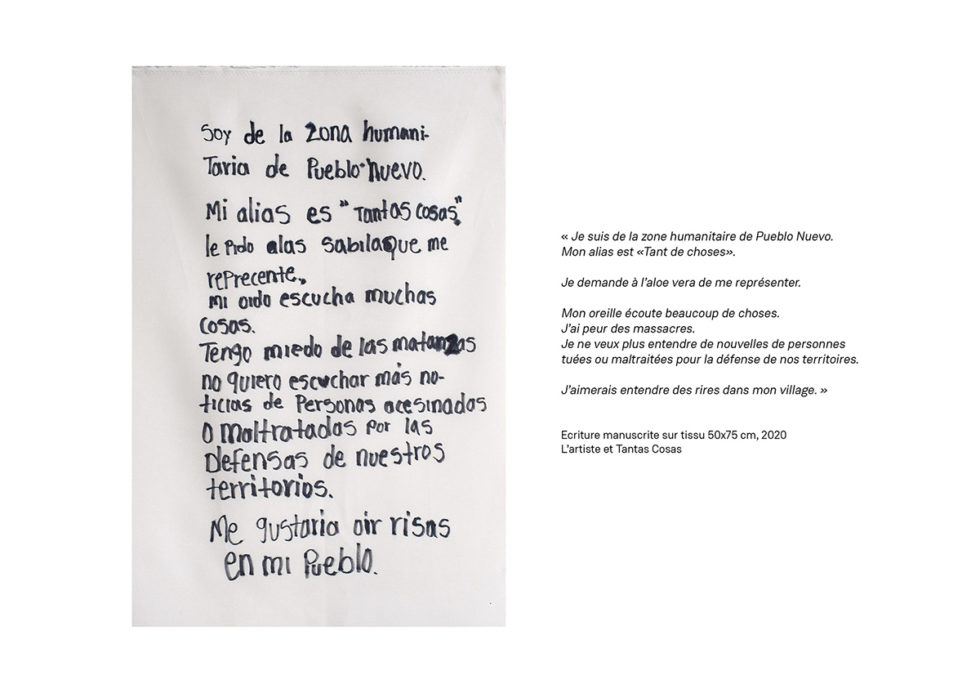

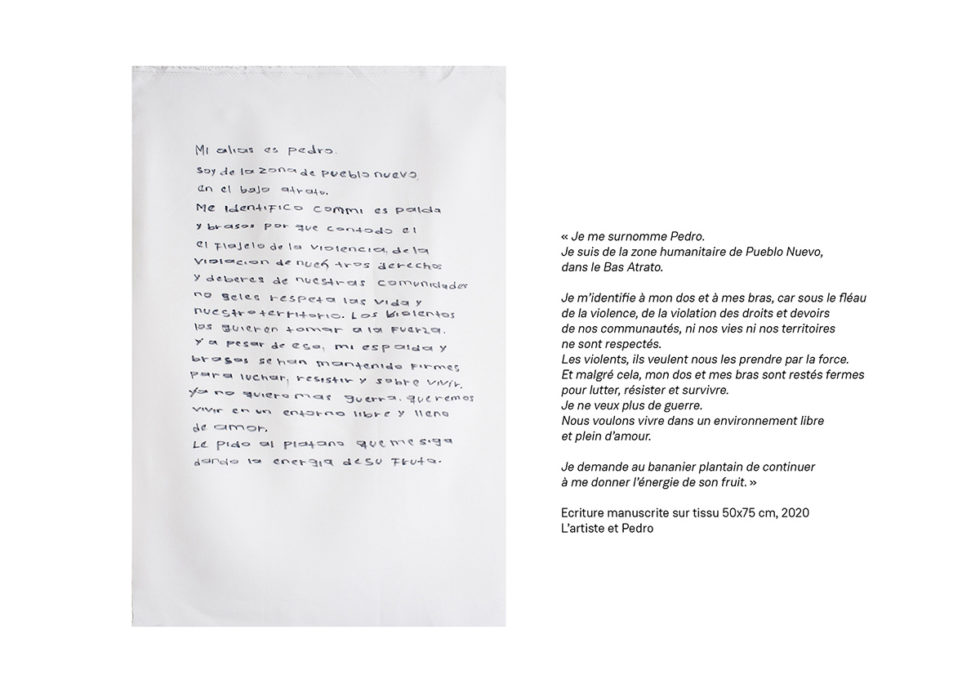

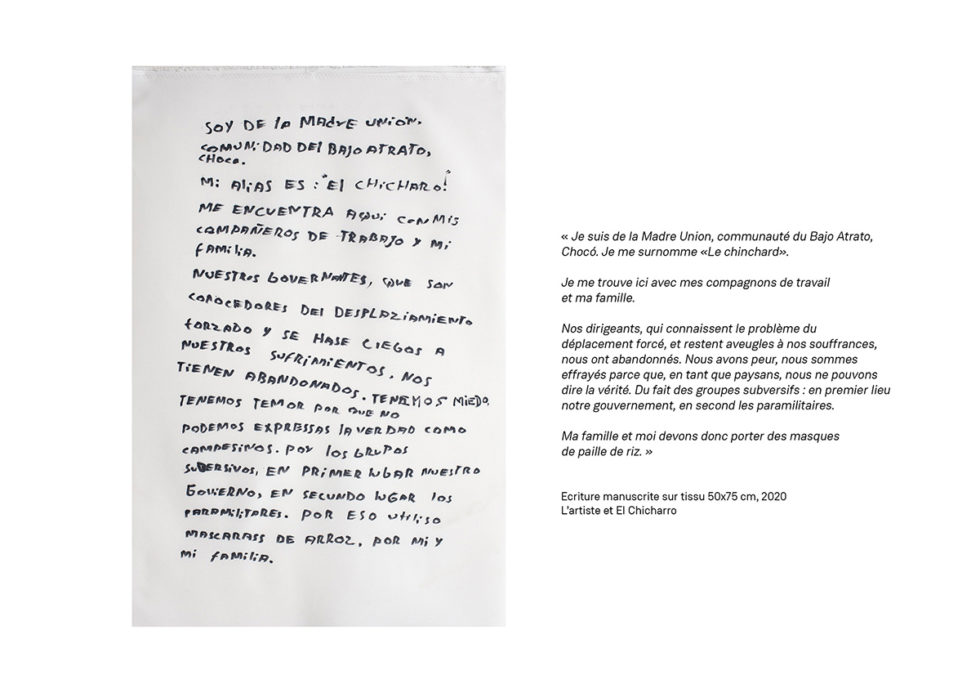

Marc Lathuillière – Je suis heureux que tu trouves à mon travail tant de résonnances dans la culture colombienne, cette imprégnation, parfois inconsciente, faisant partie de mon approche. Dans Fluorescent People, un projet sur un village de la minorité montagnarde de Thaïlande, les Lissou, je m’étais appuyé sur leur créativité et la couleur flashy qu’ils donnent à leurs costumes pour explorer leur lien à la mondialisation, produisant ainsi ce qui aurait pu être une forme d’art contemporain lissou. En Urabà, j’ai aussi proposé aux villageois des solutions qui me paraissaient locales. Dans deux des séries, Mascaras et Cuerpos Y Plantas, les portraits sont associés à des textes tracés au marqueur sur de simple tissus blancs, comme je l’ai vu faire lors d’événements militants. Les photographies elles-mêmes associent les corps des portraiturés à des végétaux : or il me semble que les Colombiens aiment à parler par les plantes, fruits ou fleurs, dans les vêtements, les décorations, les emblèmes officiels. Individus et institutions entretenant avec cette biodiversité un rapport quasi totémique, qui doit avoir des origines indigènes, et a été sanctifié dans les mémoires par le passage de Humboldt sur ces terres.

Cette ambiguïté de la botanique – richesse naturelle et base de la colonisation agricole – est il me semble un registre très présent chez les artistes colombiens que j’ai pu découvrir lors des plusieurs expositions de l’année croisée France-Colombie (2017) telle que Pulsions Urbaines et La Vuelta aux Rencontres d’Arles ou Medellin aux Abattoirs de Toulouse. Mais à vrai dire le choix de réaliser un projet en Colombie est la résultante d’influences plus anciennes, telles que celles de chilien Alfredo Jaar, ou la découverte de la photographie sud-américaine lors de l’exposition America Latina en 2013 à la Fondation Cartier. Je suis assez fasciné par la vibration politique de ces œuvres, si rare dans l’art actuel en France. Si bien que l’on pourrait dire que Luces Distantes est un voyage vers une des sources de cet art sociétal : d’une certaine manière le trajet inverse de celui que faisaient les avant-gardes latino-américaines vers Paris jusque dans les années 1970, ce qui est en cohérence la nouvelle multipolarité du monde.

Lors de mon premier voyage, en 2017, un an après les accords de paix entre le gouvernement et la guérilla des FARC, je croyais aussi aller chercher des exemples de coexistence pacifique, à un moment où je redoutais que la France, frappée par les attentats et la montée du FN, n’entre dans une période de troubles. Je me suis d’abord retenu d’aborder les sujets de la guerre et du narcotrafic – je sais que les Colombiens souffrent de cette catégorisation et du coup les ai laissés me montrer le meilleur de leur culture. Mais il est vite devenu impossible de fermer les yeux sur les traces d’une histoire qui est conflictuelle depuis la spoliation des terres indigènes lors de la conquête. De ce point de vue, la visite du Musée de l’Or de Bogotá a été un autre rite de passage. Des cartes des peuples précolombiens y sont associées à de somptueux artefacts en or de leur culture : cette même richesse qui a entraîné leur massacre. La lumière de l’or, ici, fait basculer du côté de l’ombre : celle des zones comme l’Urabá où le conflit reprend, du fait essentiellement des narco-paramilitaires, et de leur rapacité dans l’appropriation des richesses, minerais, terres agricoles, coca. Comme le suggèrent les photos de nuit de la série Apariciones, qui les font apparaître de manière spectrale, les populations que j’ai visitées vivent dans une sorte de cœur des ténèbres : victimes de violences, et invisible à nos yeux. Le titre du projet, Luces Distantes, témoigne pourtant autant de cette envie de rendre visible ces communautés, que de la certitude que leur expérience de résistance pacifique peut nous apporter certaines lumières dans nos ténèbres à nous.