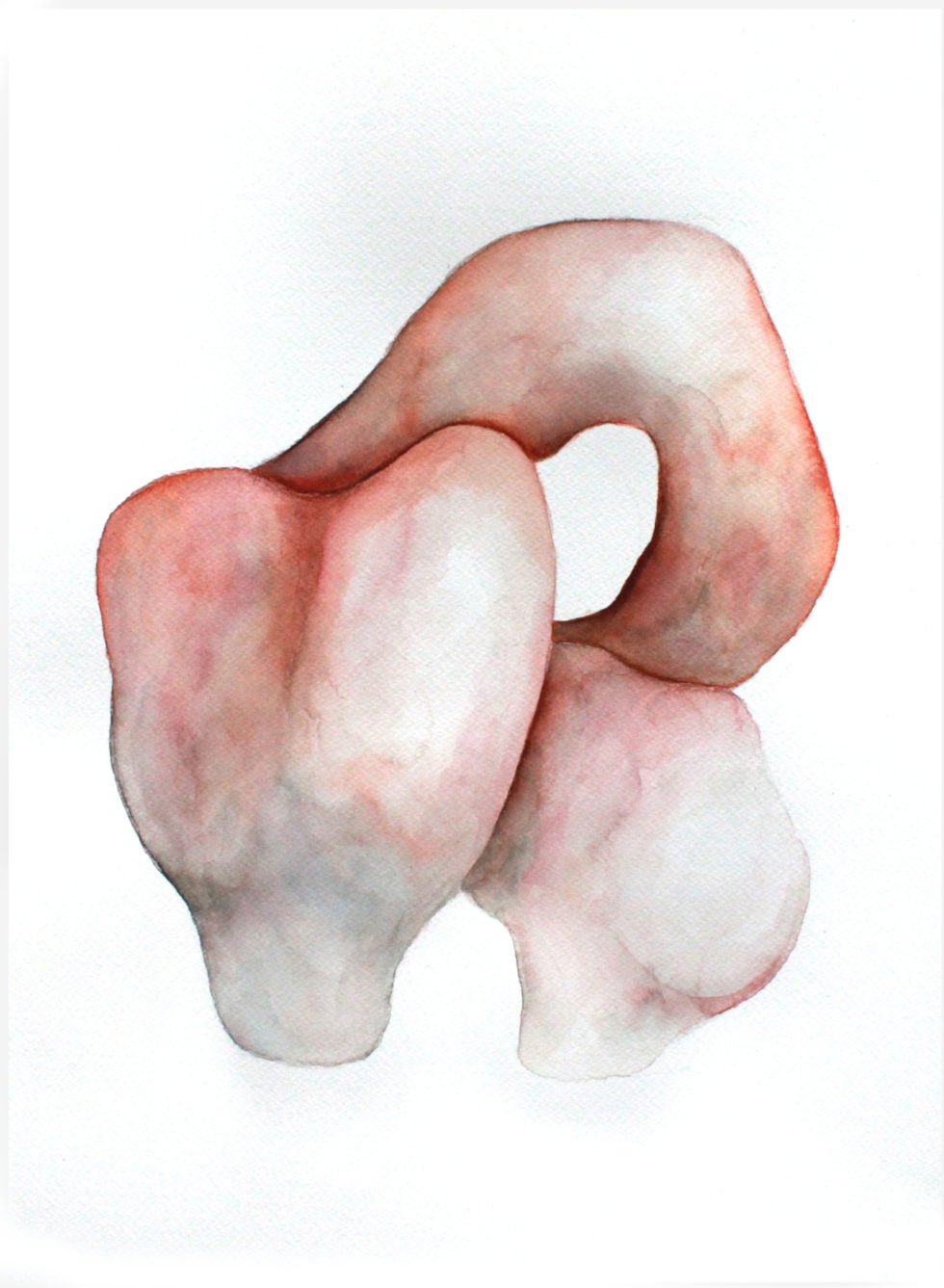

Jeune diplômée de l’Ecole des Beaux-Arts en 2018, Juliette Minchin travaille des formes souples et accidentées dans des tons chair et rosés. Pour les obtenir, la pratique de l’artiste se distingue par l’utilisation de la cire et de la céramique, matériaux présentant la particularité de comporter plusieurs états, du liquide au solide en passant par le mou. Ces changements de matière sont rappelés dans les plis et sillons des membranes d’argile qui s’affaissent, autant que dans leur teinte diaprée. Comme la mue rosée d’un organisme animal, ces peaux laiteuses contiennent le souvenir d’une forme passée. La main de l’artiste tâtonne et creuse de façon irrégulière la terre qui ressemble à un pot qu’on aurait fatigué. Ces céramiques non émaillées se déclinent en plusieurs séries dont l’aspect amorphe évoque des êtres au stade embryonnaire, à peine vivants et intuitifs. Comme des bouches béantes, elles s’ouvrent sur de l’abîme. Leur galbe incertain se retrouve dans les cires, ainsi que dans un ensemble d’aquarelles respectant les mêmes coloris de carnation.

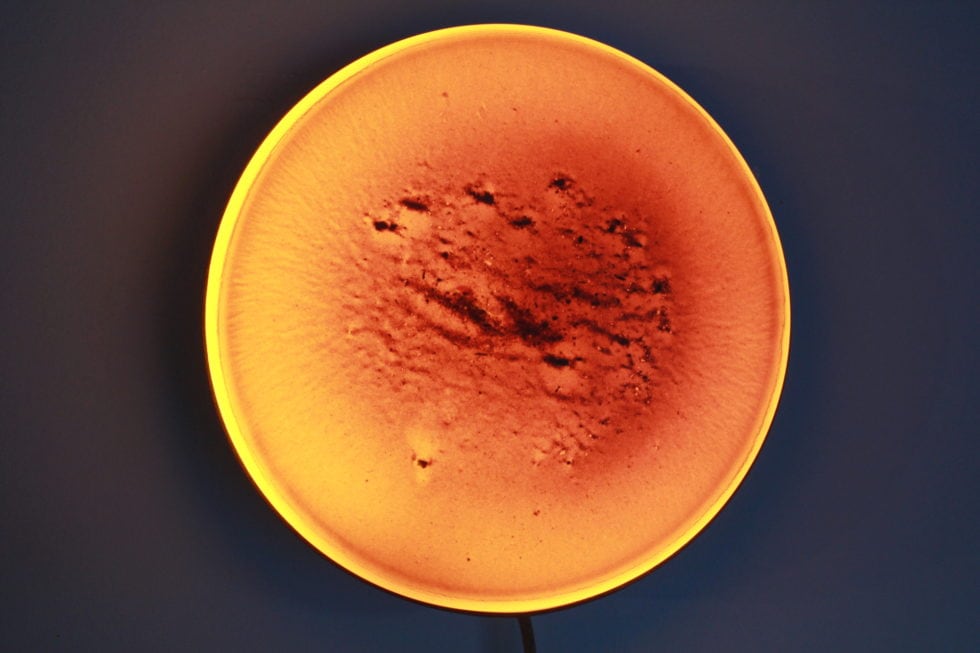

Pour son diplôme de fin d’année, Juliette Minchin avait présenté à l’Ecole des Beaux-Arts une imposante installation de format carré, constituée de quatre murs de cire dressés comme des tentures autour d’un espace vide. Sorte de grand autel cérémoniel, La veillée au candélou convoque un aspect scénographique par la lente fonte des cires qu’elle met en action autour d’un squelette de métal dont le motif reprend un tatouage talismanique du Bengale, censé guider l’âme du défunt dans l’au-delà. La théâtralisation de l’oeuvre place le spectateur sous son charme, au sens étymologique que ce mot comporte : « carmen », l’incantation. Comme une immense bougie évidée, l’oeuvre se consume peu à peu, dans un happening accompagné par l’artiste, où l’expérience sensorielle a toute sa place : lumière, son, odeur de la cire qui brûle placent le visiteur dans une immersion totale.

Dans l’ensemble de son travail, Juliette Minchin prouve son appétence pour les mythes et rituels. Les cires de l’artiste, en premier lieu, renvoient aux bougies utilisées comme des symboles d’offrandes dans de nombreuses croyances. On pense également à la cire des ailes d’Icare, rapprochée trop fatalement du soleil. Chez cette artiste passionnée d’ethnographie et d’anthropologie, les références se font nombreuses et éclectiques : tatouage arménien, rites roumains, danse indienne de la fertilité sont autant de traditions planant sur ces magmas mystérieux comme l’ombre d’un phalène.

L’aspect cérémoniel habite l’oeuvre même, puisque la cire est accompagnée dans une forme autonome, – qu’on croirait presque divinatoire – puis est récupérée et réactivée comme un tonneau des Danaïdes. Descartes utilise précisément l’image du morceau de cire dans ses Méditations Métaphysiques pour montrer que l’entendement appréhende raisonnablement la réalité lorsque les sens nous trompent en nous donnant de cette cire des qualités différentes voire opposées en fonction de son état. Un regard plus croyant verrait quant à lui dans cette transformation la garantie d’un monde magique et spirituel. Les formes rondes qui apparaissent, meurent ou naissent-elles ? Le rapport au cycle semble aussi important dans la technique que dans la symbolique. Sculptée, fondue, allumée, moulée et refondue, cette cire rose est une joyeuse carcasse qui renait d’elle-même. Et les mini sanctuaires de paraffine de rougeoyer à la lumière et de se rompre au moindre choc comme des sorts rompus. Leur formation est davantage accompagnée que conçue par la main de l’artiste qui tâtonne pour donner de la volumétrie aux feuilles de cire à peine malléables, comme des lambeaux de peaux. Juliette Minchin peut aussi mouler la cire dans des colonnades antiquisantes, symboles du temps. Dans ces théâtres à échelle réduite, se retrouve l’idée d’une oeuvre apotropaïque, présente dans l’ensemble du travail de l’artiste, qui fait de l’espace créateur un sanctuaire de protection.