« Radical, radiculaire

Être radical, sans doute. Méfions-nous cependant du consensus habituellement caché sous ce mot exaltant et fort utilisé. Il y a quelque fois – pas toujours, heureusement, mais assez souvent me semble-t-il dans les débats intellectuels français – quelque chose de presque ridicule dans le « radical » quelque chose de vain et de comique à la fois dans ce qui se donne, sous nos latitudes, sous ce beau nom de « radicalité ». »

Georges Didi Huberman, « Images terre à terre », La besogne des images, sous la direction de Léa Bismuth et Mathilde Girard, co-production Filigranes, Labanque-Béthune, 2019, p.51

La besogne des images. C’est un titre que l’on applique ici à une œuvre qui, quand on la regarde, adresse toutes les spéculations du voir, l’encyclopédie du tarot qui fait qu’on brûla des femmes, la mise en abîme d’écrans qui déplacent l’aveugle de l’antre noir à un univers flashy. C’est le titre d’un livre qui parle des images, de ce qu’on leur fait, de ce qu’elles nous font. On voit par lui, le livre dirigé par Léa Bismuth et Mathilde Girard, comme elles surgissent, roulées-cachées dans les bottes d’un père ou adressées par la lame tantôt délicate, tantôt bouchère d’un couteau. Ce livre lu, il influe. Il dit que ceci ne vaut pas cela, qu’il se souvient d’un certain régime, d’un certain temps, qui est celui juste avant, qui prémédite et sait déjà: écran. Il est publié chez Filigranes, jaune et facile à trouver. Quand il est lu, même survolé, il devient un élément de langage.

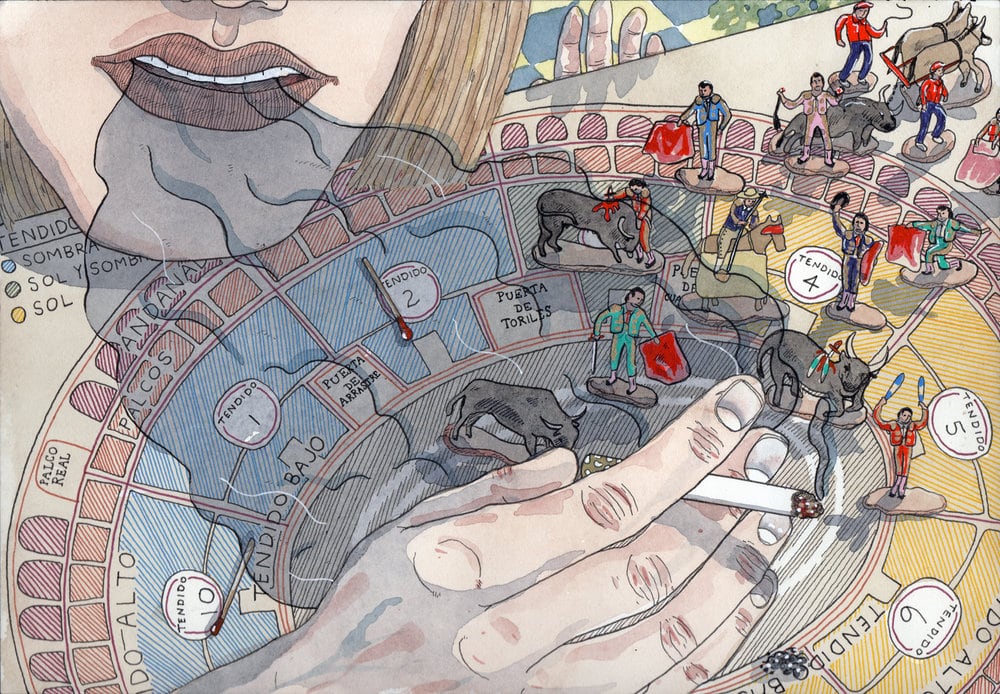

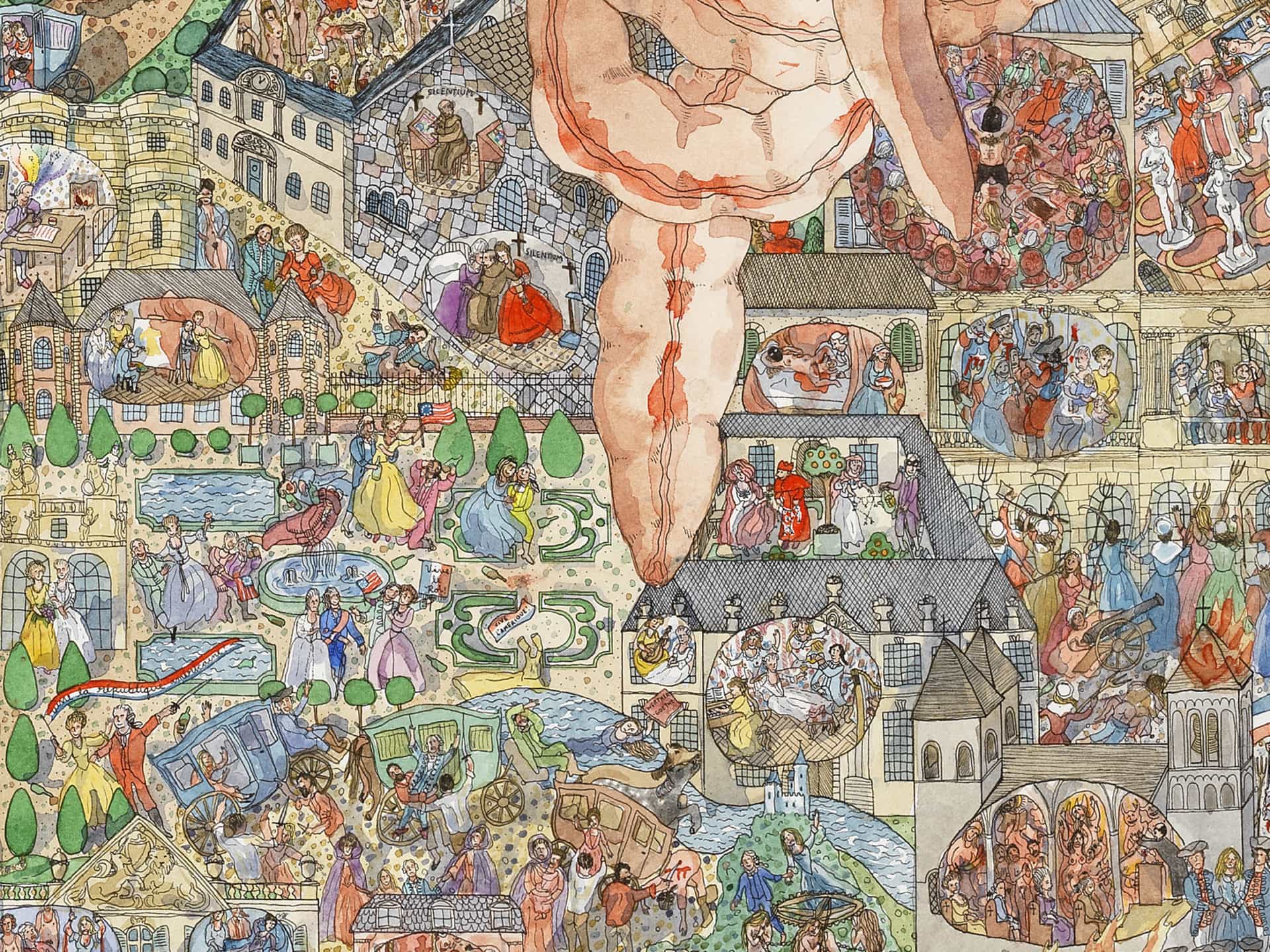

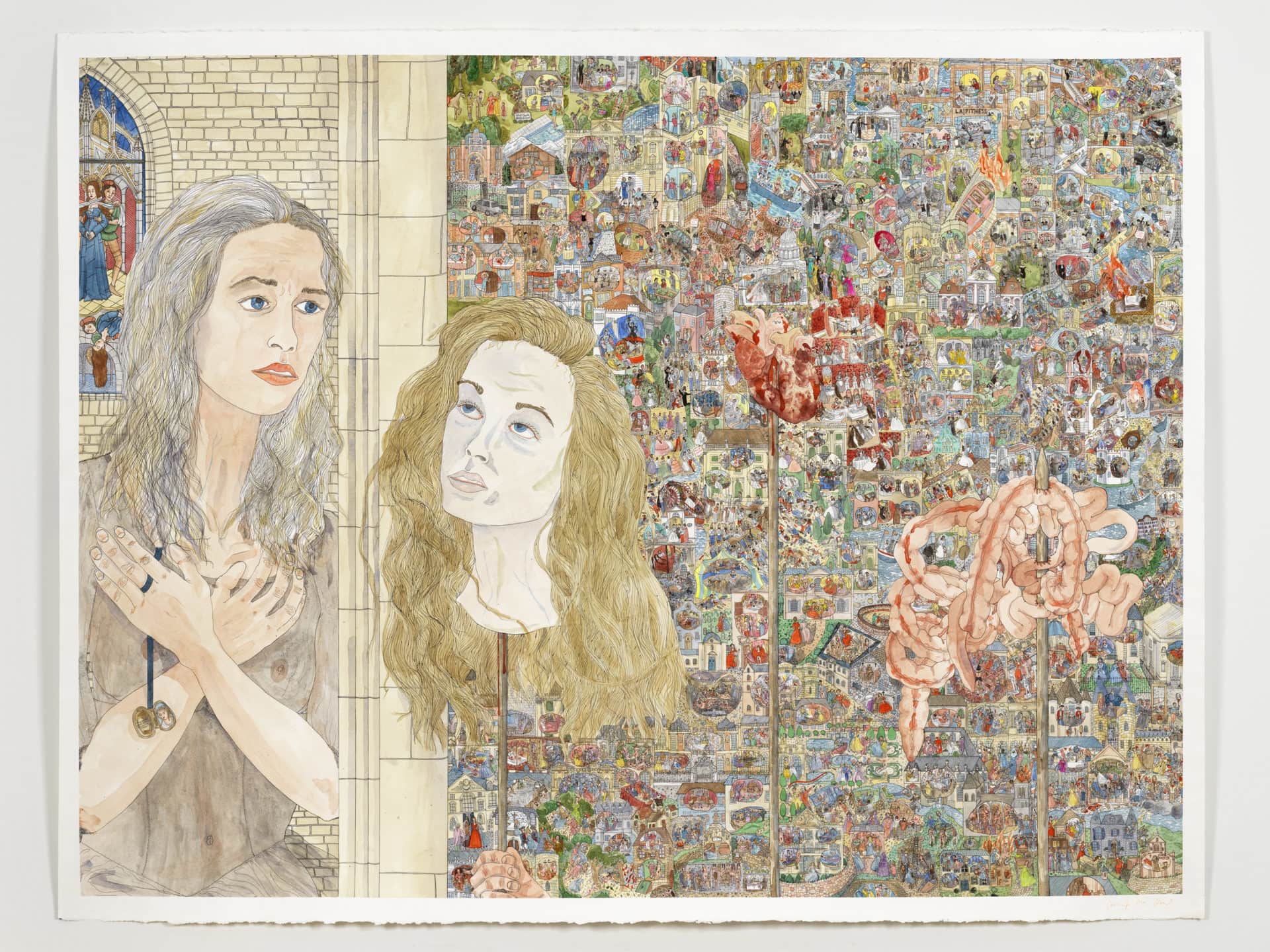

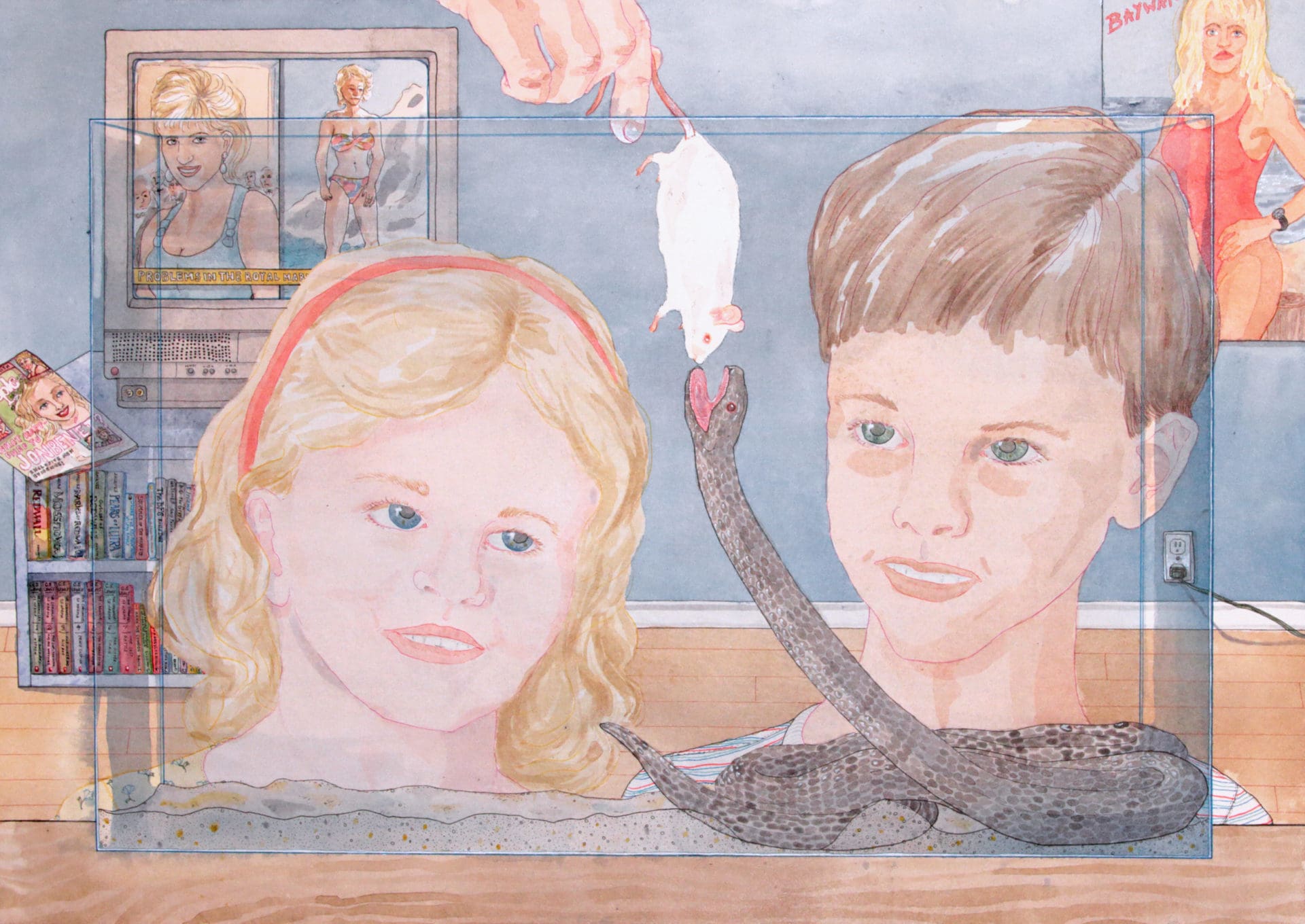

Jennifer May Reiland est américaine, a le label français Jeune Création, peint à l’aquarelle, en fait des animations. Il y a des jeux, des personnages, des situations, des plans. Il y a l’eau, la couleur, la matière diffuse du réel rendu, la magie qui fait autre. C’est toute l’histoire des couches inconciliables de l’enfant qui est mort tricotant le pull que ta grand-mère ne fait plus pendant qu’un corps fabriqué pour ton désir se déhanche en t’ôtant toute culpabilité et que ta sœur t’envoie des photos de son plat vegan à base de légumes surgelés. Il y a des séries qui parlent honte, désir, pulsion. D’autres secrets, jugements. D’abord pourtant, nous voyons le dessin, son trait, les couleurs. Proche du dessin d’enfants, de la bande dessiné, de l’image qui veut raconter. On pense conte de fées, dessin animé : divertissement. Ce dont on se plaignait autrefois pensant qu’à outrance, ça abîmait les cervelles d’enfants. Ce qu’on peut juger parfois trop condescendant: y a-t-il une langue, autre, pour s’adresser à l’innocence? Et qu’est-ce qui change, qu’est-ce qui souille moins la rétine une fois atteint l’âge adulte? Les images exhibent, provoquent, interrogent et la folie de l’ensemble n’est pas sans rappeler des extrêmes cinématographiques (on pense à la radicalité Fassbinder par exemple). L’espace est complexe, une fresque en temps, les détails et l’ensemble. Qui écorcha quoi, comme on rit et quels jeux. Dedans c’est comme ça et dehors, mais les parois séparent tandis que le dessin dissèque, sérieux. Jennifer May Reiland prend l’histoire pour un mythe, s’adresse à nos yeux, leur demande de lire. A nouveau les enfants, quand les recettes des courbes dramatiques ne leur ont pas encore été imposées et que, librement, leurs récits s’emballent de concomitances qui leur sont propres et que l’on cherche à dresser. Mon intestin, le château de ma mère et un chat. C’est à cause des prêtres que.

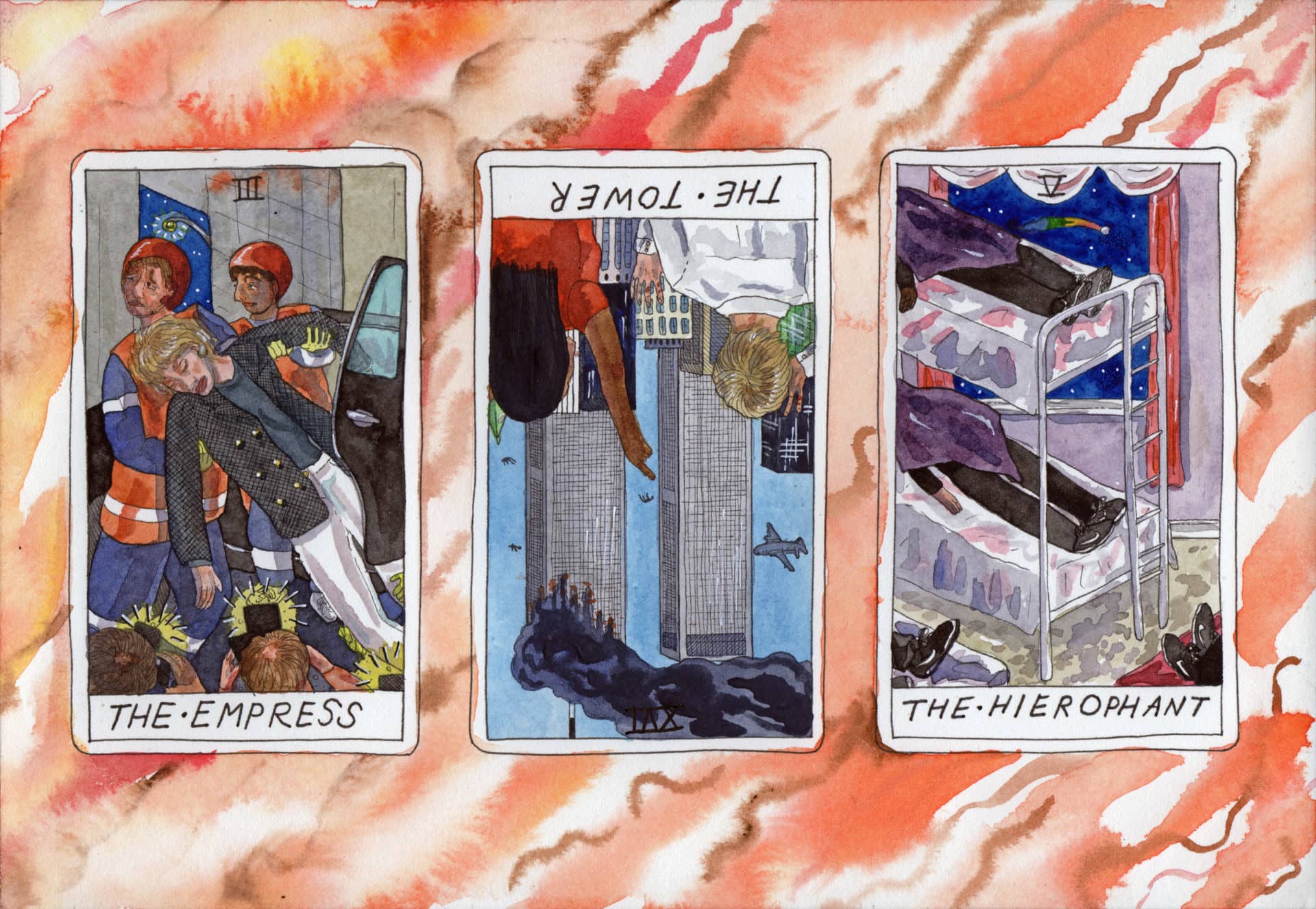

Résistance alors, pas radicalité. Jennifer May Reiland résiste au calibré de l’information, lui oppose une saturation minutieuse, un fourmillement dans lequel se promener. Ses dessins-univers sont impossibles à réduire: l’unité questionnée, l’identité mise à mal, la singularité bafouée. Elle explore, elle détaille, elle juxtapose et laisse nos yeux démêler. Pour la genèse, elle commence par un fil: une femme accusée, condamnée. Dans son sillage, tout l’entourage du roi, la plus haute des autorités. L’absurdité et le sang, réel, qui a coulé. Prendre la forme de la preuve et du langage condamné, faire système: exercice de cartomancie. Ainsi donc, plutôt que de dénoncer l’artiste s’empare et nous donne une lecture atemporelle du passé, nous invite à jouer. Évidemment l’artiste est une très belle femme jeune, il ne faut pas le nier. Évidemment elle le sait, elle en a fait l’expérience. Évidemment aussi il y a une autre chose qui surgit, qui était là, que l’on n’avait pas vue. Un régime de l’image d’autrefois, de la question de l’image dans l’espace, sur le mur, de la narration, des mondes plats, superposés, cachés, infinis. De la menace souterraine, des précipices après le bord, de Jérôme Bosch à minima.

Alors question symbole: qu’est-ce que tu regardes pour voir, sur quoi ta pupille, mais pourtant autour? C’est-à-dire qu’il y a ce que je ne veux pas voir, que je refuse de voir, et qui rentre quand même dans ma rétine et que mon cerveau manipule, à moins que ce ne soit mon coeur, ma généalogie ou la taille de mon hippocampe. Jennifer May Reiland nous parle de tout cela, de toutes ces contradictions que comporte systématiquement l’expérience du voir. De la violence de tout ce qui rentre dès que l’oeil est ouvert. A pitié pour l’agencement très plat des récits, les comprend, leur rend hommage et les aime.