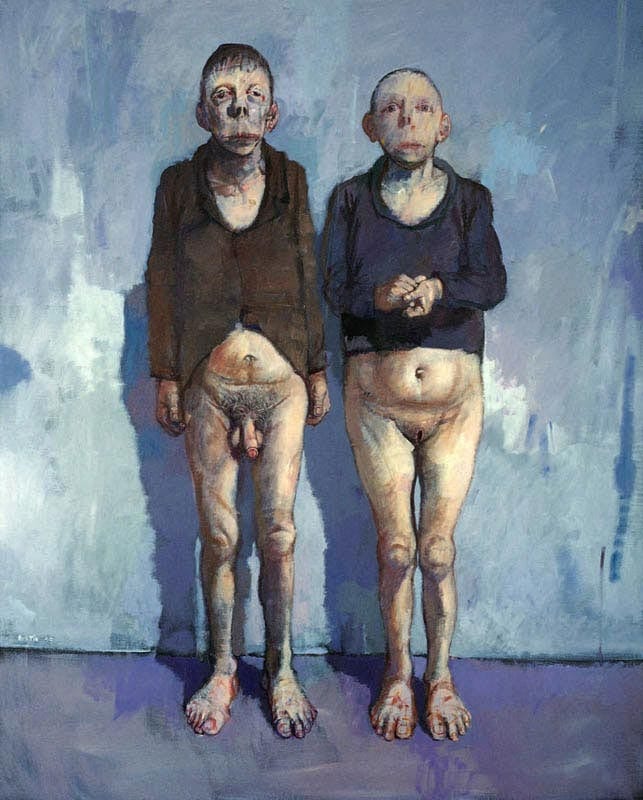

Les images sourdes de Jean Rustin font toute la radicalité de sa peinture. Ses personnages nous font face depuis des espaces désolés où parfois seuls, une chaise, un lit. Ils se découpent sur cette tristesse soutenant le corps échoué d’une femme au sexe béant, celui d’un homme assis, queue en main. On est loin pourtant de l’exultation des sens. Les narrations plastiques sont terribles là où des couleurs ils ne restent que des ombres aux douteuses évidences dans l’apparente absence de réaction aux dynamiques du réel.

Ne restent que l’amorphie, l’inanité, le « blank » de l’anglais: à savoir cette couleur particulière, sorte d’ombre étrange entre le brouillard, la transparence, le blanc et le gris. Surgit l’esquisse du néant au moment où ce qui reste d’énergie se perd, se dilue dans une extrême limite. La peinture ne semble plus capable de demeurer formatrice ou conductrice tant son niveau est bas dans le pétrissage et le métissage de l’ombre. Mais cette dynamique du creux porte l’image à la valeur d’aura et donne à l’œuvre sa paradoxale puissance.

« Les corps se défont, montrent leur enfermements dans une solitude masturbatoire » écrit le critique Michel Bourçon qui voit là un « viol des yeux » mais aussi une confrontation avec l’innommable. Elle rend pour beaucoup l’œuvre insupportable. Mais c’est là tout son prix. L’absence de vue est programmée afin de créer une errance nécessaire. Jean Rustin en fini donc avec la trahison ou le mensonge de l’exhibition de seuls temps forts. L’artiste se refusait à expulser le temps mort. Il insistait même sur ce seul temps qui donne pourtant à la peinture toute sa force. Une émotion nouvelle surgit là où il n’y a que dissolution mais en même temps mise en scène de l’ombre.

Au moment où de partout (et de nulle part) le monde submerge d’images, avec Jean Rustin le regardeur est à la fois isolé et fasciné au sein d’une présence en creux où il n’y a plus d’individualisation mais seulement une évocation de désintégration de l’être. Les peintures sont des métaphores d’angoisse. Tout se passe comme si l’artiste voulait faire ressentir une conscience différente du monde et de l’être. Dans ce contexte, le déploiement des images ou plutôt leur reflux, leurs diminuendo indiquent l’affirmation formelle d’une extinction. Une telle peinture qui fait encore « parler » ce qui ne parle plus ou presque. Cette peinture, aveugle et aveuglante oblige à une confrontation communicante.

Chaque toile dans sa radicalité et sa simplicité reste une énigme sans solution. L’insignifiance du contingent (une histoire ou une autre) devient la marque des images qui créent une triple ambiguïté: épistémologique (impossible de déterminer le circonstanciel « vrai »), pragmatique (c’est l’essentiel et non le circonstanciel qui est réel), ontologique (le circonstanciel est sans importance quand la réalité devient l’infirme). De telles images sont à la fois mentales et physiques chargées des ombres d’un cauchemar existentiel. Elles sont la projection d’un moi dépossédé dont on ne saura rien.

Entre le drame et la fable ne demeurent que des figures prostrées et errantes. Aphasiques, impuissants les êtres ne sont que de épuisés. Les regarder c’est alors imaginer le pire. Puisque c’est tout ce qui reste au fond de ces images obscures qui oblitèrent tous détails jusqu’au dépouillement. On croit parvenir à une fin. Mais la fin n’est jamais tout à fait possible. Une fois pour toute « quelque chose suit son cours » qui ne peut s’arrêter. Pas de nouveau départ mais ce continuum. De jamais. De toujours. L’immersion des corps dans leur propre immobilité a lieu dans le dégénérescence et une extinction en suspens.