Celle dont l’enfance était bercée d’images cinématographiques, photographiques et de longues promenades dans les musées a renoncé à la banalité, l’indifférence, la médiocrité de coeur et d’esprit, l’égoïsme, l’égocentrisme. D’un univers familial triste, malade, médiocre d’un point de vue humain elle a tiré la force de son art et sa capacité de communication affective.

L’artiste travaille à Bruxelles, dans un petit atelier aménagé avec amour. Son œuvre se nourrit des œuvres de Francisco Goya, Christian Boltanski, Louise Bourgeois, Bernard Gaube, Henri Evenepoel, David Hockney, Stefan Mandelbaum, Léon Spilliaert ou James Ensor. Celle qui fait sienne la phrase de Coco Chanel: « Ne passez pas à battre la mesure sur un mur, dans l’espoir de le transformer en une porte », sait pour la créer inventer des apostilles d’émotion. Elle pousse l’ordre de la poésie du corps féminin dans le désordre du monde. Elle isole l’isolement, relie l’immobile à la pulsation, la folie à la raison. Elle fait se rassembler ce qui n’est pas encore avec ce qui n’est que trop et trop mal, joint la candeur à la gravité, le corps à sa chimère, la pudeur à la sensualité.

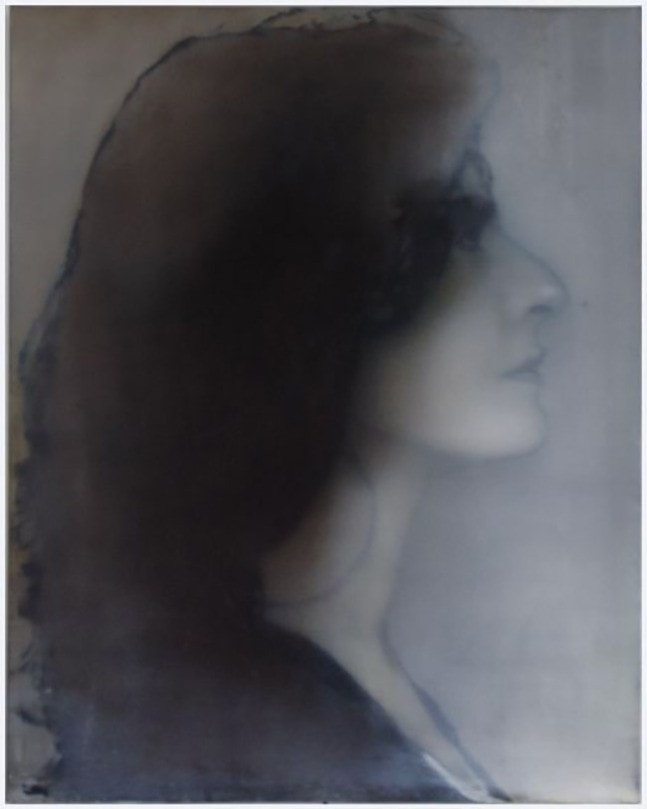

Le noir et blanc devient l’huile que l’artiste jette sur le feu sacré du corps afin que le regard rampe jusqu’à lui. Ses belles « captives » ne sont pas faites pour succomber dans la nuit absolue du fantasme ou de la réception organisée. Elles ne s’affichent pas pour transformer des maris honnêtes (ou non) en des marionnettes ou des oiseaux sans tête. Elles restent l’émanation d’une aspiration poétique portée dans une vitalité juvénile – ce qui n’empêche pas une certaine gravité. Un charme s’affiche « en léopard »: comme l’animal il se déplace dans l’œuvre par « tâches » de beauté.

Jacqueline Devreux présente de la femme une image différente de ce que les hommes attendent. Humilité, simplicité dans la sophistication permettent de montrer le côté double de la féminité dégagée de toute mollesse, condescendance ou provocation de mise en scène. Toutes les prises sont près du corps sans forcément le mettre à nu. La transgression passe par cette « théâtralité de la théâtralité » afin de faire surgir une autre vérité. Vagabonde magnétique Jacqueline Devreux suggère le mystère à ras de réel. Avec subtilité elle organise des variations au sein d’une odyssée reviviscente où le corps prend parfois des aspects hallucinatoires mais sans débordement intempestif. L’image reste froide comme l’hiver sur l’Hudson River. Il existe là peut-être la peur et la fascination du corps de l’autre, la peur et l’envie de son propre corps, de ce qu’il cache de ce qu’il montre à l’autre et qu’on ne veut pas montrer, la dichotomie entre intérieur et extérieur, la question de la maîtrise de ce corps que l’on voit en surface, mais aussi au plus profond de la chair. Preuve que l’art n’est pas qu’une histoire de peau et de surface.

La femme devient un peu comme un ange. Mais cet ange ne fait pas que passer: il se fixe de manière étrange, paradoxale. Ce qui le hante viscéralement transparaît de manière épurée et magnétique. La peinture lui donne une densité par effet de légèreté et sobriété au sein d’une émotion oubliée ou inconnue. L’artiste la développe parcimonieusement en quelques courbes. Se rejoint une expérience originelle où le regard est ému par l’impact de ce qu’il perçoit, de ce qui l’affecte. Le « souffle » de la peinture devient l’archétype de l’éros mais conjugué au-delà des standards masculin. La femme y reste première de cœur et de corps. Souvent en de telles prises l’étreinte noue la femme à elle-même en un poème optique et muet qui ne perd jamais l’unité de l’être dans son entité et son genre. Le corps se dresse, se recroqueville, se montre ou s’enveloppe, dans un mouvement de colline et de flux offerts à la crainte comme à la promesse hors des sentiers connus.

Jacqueline Devreux sait exalter le sublime du corps mais sans ostentation. Elle sonde l’impossible à travers divers champs du possible arrachant souvent au visage sa « visagéité » pour dégager l’identité du seul effet de face. Celle-là s’instruit dans les méandres des corps: l’artiste crée pour eux des nids de lumière et déploie leurs « elles » en un équilibre de forces réajustées. Par cette stratégie les œuvres sont de l’ordre de la médiation plus que du rêve. Le bouquet des femmes n’est pas ornemental: il offre à celles et ceux qui sont épris de mystère et de beauté une approche majeure. Elle permet de ne plus se noyer sous le déluge de la raison et des préjugés machistes que la société impose. Refusant toute trivialité, l’artiste engouffre le regardeur dans l’aire de l’impalpable dont l’antre de la chair est le corollaire ou la racine. L’affect n’est donc pas stigmatisé. Mais au lieu de suppurer il acquiert une dimension d’outre-monde. Eprise de liberté et de générosité l’artiste – sourde à l’abîme vernaculaire – crée par ses femmes des fragments d’éternité. Comme la fleur elle est provisoire mais c’est de l’éternité tout de même.