Clare Mary Puyfoulhoux et Fanny Lambert, Paris, matin du 27 février 2020. L’échange qui suit est extrait d’une conversation, il ne fait pas entretien – ce n’est qu’une première partie.

C.M.P. In medias res, littéralement ?

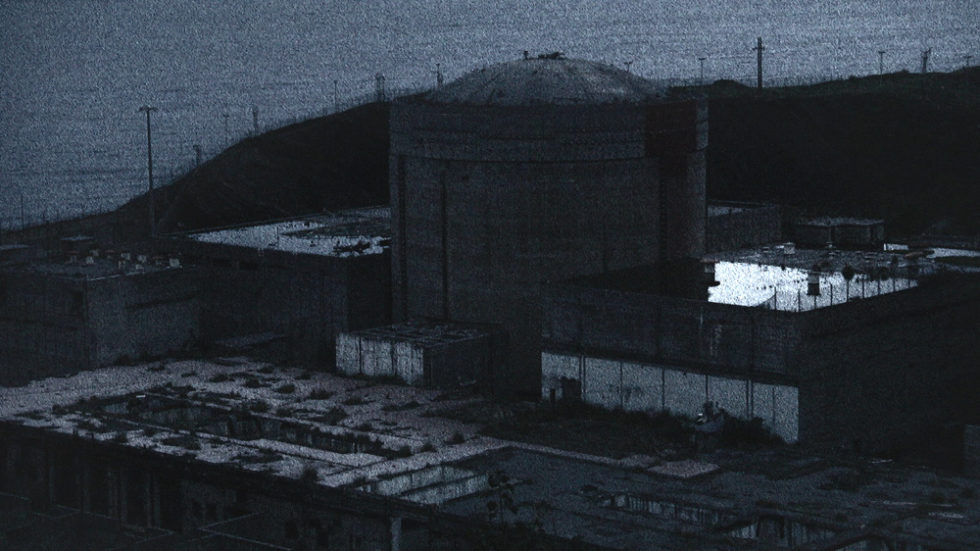

F.L. … la mise au noir en bas permet d’entamer ce voyage, le grand mur sur la droite forme dans son ensemble comme un ticket pour autre part… bien que le terme de voyage ne me convienne pas vraiment. Tout comme celui de spectateur, d’ailleurs. « Regardeur » à la limite, mais pas « spectateur ». Il n’y a pas de terme qui pourrait convenir. Et le ticket, c’est pas l’embarquement pour Cythère ou la loterie, c’est autre chose.

Les flux, la mer, les vagues, le ressac. Les fluides traversent d’un bout à l’autre l’exposition. Des vagues qui nous accueillent dans le film d’Anne-Charlotte Finel et Marie Sommer jusqu’au Sperme noir, en passant par les miroirs, et les vidéos bien sûr. C’est ainsi que j’entame le texte de Quelque chose noir, avec une citation de la nouvelle de Maupassant Sur l’eau et qui évoque l’apparence trompeuse et abyssale de cette eau endormie. Et pour reprendre dans le sens inverse une idée de Jean-Luc Moulène, par exemple, je ne « travaille pas pour celui qui regarde ». La seule chose au service de laquelle je suis, c’est l’expérience de l’art pour ce qu’il est de façon essentielle. Bien sûr que je considère celui qui regarde ou ressent, c’est une donnée première, mais j’œuvre avant tout en faveur d’une vision. En espérant justement qu’elle puisse être traversée par tous.

C.M.P. quand je souligne cette délicatesse de tes expositions, je parle du seuil, de la frontière : je cherche où a lieu l’entrée, à quel endroit, comment…

F.L. une interrogation que l’on partage toutes les deux… Bien que je cherche moins l’endroit du passage que cette chose du milieu. Je suis complètement dans le fantasme de l’invisible, je veux toucher, voir, comprendre, sentir, entendre tout ce qui va agir ailleurs et autrement, tout ce qui est susceptible de se découvrir. Et cette tension est vraie partout, dans mon écriture critique, dans ma pratique de commissaire et bien entendu à travers ma façon d’énoncer, parce que l’invisible c’est le mystère ! Et c’est la seule chose qu’on ne peut pas nous enlever.

C.M.P. pourtant tu fabriques un espace

F.L. parce qu’il faut bien constituer un cadre pour pouvoir observer et composer ; il en va de même pour le rapport entre contrainte et liberté. Sans cela, nulle créativité.

C.M.P. tu pourrais dire comment tu fais exposition ? j’entends par là que je vois dans tes expositions une forme d’écriture équivalente à ce que tu peux faire en mot, c’est-à-dire complètement autre chose qu’un jeu de display.

F.L. les écritures sont complémentaires, oui. Lorsque je pense une exposition, le point final se trouve, en partie, au niveau du texte. Il arrive souvent à la fin et au cours de l’accrochage, parce qu’il me faut le montage pour confirmer que le chemin a été fait entre ce fantasme ou cette vision, et ce qui existe dans sa matérialité physique. L’exposition, le « projet » concret dans l’espace, répond à ce fantasme, il n’y a que comme cela que je peux travailler – alors, oui, cela peut paraître se trouver à l’opposé des logiques marchandes. La communication n’existe pas de façon anticipée, elle ne préexiste pas et je ne peux pas préjuger de ce que révèlera le fantasme et sa réalité spatiale. Enfin, à la fin, le texte existe, s’inscrit, mais il est autre chose qu’une présentation de l’exposition, plutôt l’aboutissement d’un chemin, d’un voyage, mais qui serait le mien avant d’être celui programmé pour celui qui traversera l’exposition. Quelque part, il me dit que ça y est, j’ai traversé mon fantasme. Et pourtant, il était là bien avant lui, en latence. Les étapes qui ont composé cette traversée sont peut-être ce que tu appelles écriture de l’exposition ; qu’il s’agisse des discussions avec les artistes, des mises en résonance ou dissonance des œuvres entre elles, des nourritures multiples, lectures ou performances qui auront ponctué le temps de l’exposition que j’envisage comme non linéaire. C’est une gestation. Il y a d’ailleurs un fort moment de jouissance mêlé à une grande incommodité au moment d’écrire le texte d’une exposition.

C.M.P. quand je disais écriture, je pensais que ça pouvait adresser ton rapport aux œuvres présentées – dans la mesure où elles viennent s’intégrer à ta traversée du fantasme, je les vois comme mots d’une phrase qui serait l’exposition ou notes d’une partition. Comment pourrait-on voir en quoi tu t’appropries les œuvres, comment tu les fais tiennes, tout en ne les utilisant pas, en ne te servant pas d’elles de manière pragmatique.

F.L. j’ai le sentiment que les œuvres viennent à moi, qu’il y a rencontre – la rencontre peut avoir eu lieu bien avant l’exposition d’ailleurs. Et en ce sens, il s’agit bien de ma langue, tu as raison, même si les œuvres existent vraiment dans leur matérialité, leur intégrité et leur substance propre. D’ailleurs, si on parle de langue, d’écriture, il me faut préciser que je ne raconte pas d’histoires, ce n’est pas de cela qu’il s’agit. Peut-être que je propose une expérience. Si je précise, c’est parce que j’ai toujours été vigilante à ne pas instrumentaliser les œuvres des artistes vers mon propos.

Même si c’est ma subjectivité qui cherche à créer des rapports entre les œuvres à l’accrochage et il est possible que leur dialogue vienne raconter quelque chose d’une vision.

C.M.P. d’où cet autre axe qui est peut-être « notre », d’assumer tout à fait ce qui est en jeu de « nous » dans la pratique. Et c’est d’ailleurs ainsi qu’on peut comprendre comment les œuvres ne sont pas instrumentalisées : elles ne sont pas lésées, tu ne leur prends rien, tu les mets en écho. Elles sont l’inverse d’un slogan, quand elles deviennent ce que j’appelle ta langue, elles ne sont plus un objet extérieur dont tu te servirais pour dire mais la façon dont tu dis. Il se joue une forme de mise à égalité avec toi – donc de mise à nu, qui serait l’inverse de l’exhibition au sens où tu n’imposes pas, tu offres.

F.L. Oui, c’est vrai qu’au moment du vernissage, en ce sens, je me sens en effet assez vulnérable, pour reprendre un terme du même champ sémantique. J’ai l’impression que tout le monde est dans ma chambre. Les œuvres ont eu le temps de vivre en moi, de produire des images mentales, ou sonores entre temps. Pour te répondre, c’est aussi un jeu qui nous dépasse, un résultat qui va venir, un peu comme l’écriture.

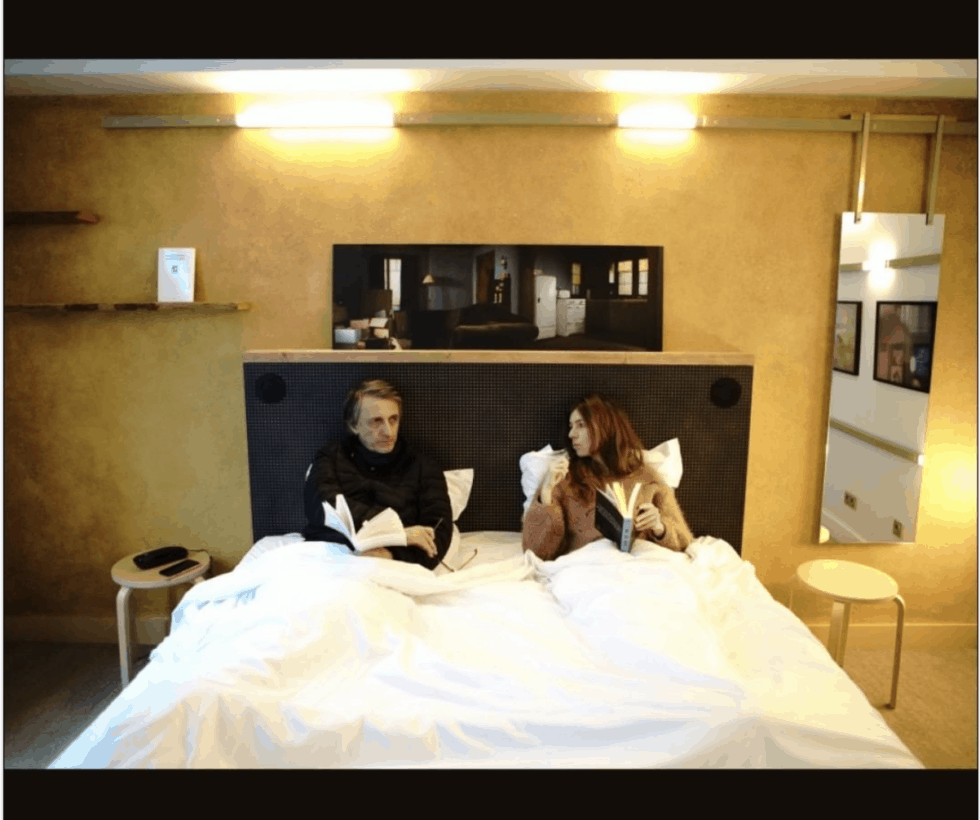

C.M.P. Il y a lieu ici, il me semble, de comparer Quelque chose noir, exposition collective avec texte, à Gradiva, espace que tu connais de près, et Nuit – Intérieur/ Nuit, où Eric Rondepierre et toi, sur l’invitation d’Alta Volta, êtes dans un lieu où tu occupes une cellule parmi plusieurs, une chambre d’hôtel, avec tout ce que ça implique de faussement charmant, de normé : j’ai l’impression qu’on retrouve Fanny Lambert dans les deux cas, et que de traquer ce qui fait qu’on la retrouve pourrait nous amener à préciser ce qu’on est en train de dire.

F.L. alors, c’est une chose que l’on m’a déjà dite, ça, et j’espère que ça ne parle pas d’un automatisme chez moi, ou d’une répétition. J’essaie quand même toujours de déplacer l’idée, de ne pas faire un empilement de propositions similaires ou influées par les travers des temps – évidemment, je suis chargée de développer la programmation d’art contemporain de la galerie Gradiva, ça implique qu’il y a eu un certain nombre d’expositions ici à ce jour. Mais j’ai l’impression de découvrir le lieu à chaque fois, je le remets en jeu, un peu comme on découvrirait un corps qui se dévoilerait peu à peu en tirant sur les draps.

C.M.P. j’ai évidemment des images de Stéphanie Solinas en tête quand tu dis ça.

F.L. oui, bien sûr, c’est un motif qu’elle utilise, et particulièrement dans L’Inexpliqué. Mais le dévoilement est un endroit auquel je tiens beaucoup aussi. Il est très présent dans une proposition comme Prolepsis (avec Charles Lopez, Aurore Pallet et Bertrand Rigaux) par exemple, et même dans le travail photographique d’Alix Cléo Roubaud si l’on veut revenir à nos moutons noirs.

C.M.P. Eric Rondepierre c’est ça aussi : la totalité du roman intégré à l’image, le flou de l’arrière-plan, les prises de vue réalisées à travers la loupe, les corps nus… Cette série de photographies date du début des années deux mille, non ?

F.L. Fin des années quatre-vingt dix, début des années deux mille, oui, 1998-2002.

C.M.P. Je dis ça parce que, quand on les regarde, d’abord, on a l’impression que le texte est un grain du numérique. Et j’ai l’impression qu’elles jouent quelque chose de neuf dans ce que tu montres : elles sont presque laides, ou sales, de loin, et elles deviennent d’autant plus belles à mesure qu’on s’en approche, qu’on les regarde. Et j’y retrouve quelque chose de l’élégance et de l’intime auxquels tes expositions m’ont habituée, ce fameux délicat. C’est le fruit du travail d’Eric, incontestablement, et pourtant, c’est logique et naturel que ce soit toi qui le présentes.

F.L. T’ai-je dit que l’ouvrage d’Eric qui sort au mois de mars s’institule « Laura est nue » ? Il s’agit, là aussi, fortement de corps, de chair, de sexualité dévorante mêlée à des considérations sur le théâtre (et son double)… Je dis ceci puisque tu évoques la question de l’intime et que, sans vouloir le rendre ostentatoire, c’était important que l’on puisse plonger dans une certaine « idée » de l’intime. Sans le dévoiler.

C.M.P. Et si on revient à « Quelque chose noir », j’ai envie d’inviter Alix Cléo Roubaud dans la danse. Alors, elle ne hante pas l’exposition, elle ne la surplombe pas, ne l’habite pas, mais on la sent comme en périphérie.

F.L. Le recueil de Jacques Roubaud « Quelque chose noir », est une référence à une série de photographies d’Alix Cléo Roubaud qui s’intitule « Si quelque chose noir » où elle se mettait en scène, parfois nue, parfois absente à l’image ou sous forme spectrale… Alors oui, j’aime créer des espaces d’intimité, je pense au cabinet noir qui accueillait la pièce de Doriane Souilhol, « Ce livre que mon père aurait écrit », titre évocateur, convoque aussi le livre noir : il fallait que la pièce soit dans l’obscurité pour pouvoir ressentir le son d’une manière aussi intime et ténue.

C.M.P. Vous avez décidé ensemble que la pièce soit dans le noir ou ça appartenait à son protocole ?

F.L. Sa pièce était conçue pour habiter un espace obscur mais j’ai pensé immédiatement, dans l’espace de Gradiva, qu’elle devait être dans le cabinet. Cela permettait une immersion dans le noir afin d’appréhender la pièce par les effets avant tout, les vibrations sonores de son propre geste puisque c’est le regardeur, enfin ici l’entendeur qui, manipulant, est à la source du bruit qu’il perçoit.

Et avec Eric, on revient en effet à la question de l’intimité. D’abord, évidemment, parce que c’est dans une chambre d’hôtel, ça parle de ce fameux seuil qui t’importait tout à l’heure. C’était frappant, certains visiteurs n’arrivaient pas à entrer dans l’espace, que ce soit quand Eric était dans le lit ou lorsque nous y étions tous les deux pour cette performance-lecture que nous avons improvisée le dimanche. Mon intention pour cette invitation était peut-être d’ouvrir l’intimité sans verser dans une exhibition de l’érotisme, là je parle des photographies. Il s’agit de pénétrer un interstice invisible à l’intérieur d’un cadre qui prendrait les formes que chacun désire : une intimité qu’il ne faut surtout pas pénétrer, ou qu’il s’agit au contraire de franchir – et j’utilise évidemment ce mot à dessein…

C.M.P. il y a un rebond que je voulais faire, et peut-être est-ce le moment : Alix Cléo Roubaud me semble en familiarité avec Francesca Woodman. Bon. Francesca Woodman, je la connais bien puisqu’elle a été introduite sur la scène française par la Fondation Cartier. Je me souviens, il y a quelques années, avoir été choquée en sortant d’une exposition à la Fondation Henri Cartier-Bresson par un discours qui présentait principalement sur son travail en tant que produit du féminin (sa nudité de femme, son corps-objet de femme, sa douleur de femme) là où je voyais une interprétation photographique de questions que Bacon adressait en peinture. C’est une problématique que je voudrais nous voir adresser. Peut-être que je veux préciser ici que la délicatesse, l’élégance ou l’intimité que je perçois dans tes expositions, je souhaiterais que nous trouvions une façon de dire qu’elles ne sont pas le fruit de Fanny Lambert parce qu’elle est femme.

F.L. Je vois ce que tu veux dire et je ne peux pas du tout répondre à ça parce que je ne comprends pas. Ce n’est pas que je ne t’entende pas, c’est plutôt que ça ne peut pas être ça qui se joue dans ma pratique de commissaire d’exposition, et je ne parle pas de mon individualité. Je vois avant tout des travaux, la sensibilité d’individus, une manière, de la matière, une expression, et non le sexe qui les produit. Par ailleurs, il est vrai qu’il y a cette chose qui essaie de se distinguer dans mes propositions, au sens de délicat dans ce cas – celui dont tu parles peut être – dans la façon de montrer les objets, de visualiser les œuvres, mais je pense qu’il y a aussi quelque chose d’assez violent dans ce que je propose de voir – non pas d’observer, mais bien de voir. Tu parlais des photographies attaquées, le fait de malmener l’image m’intéresse depuis longtemps,.. J’ai écrit à plusieurs reprises sur cette action rendue visible dans et par l’image. Agnès Geoffray et Gladys Brégeon, notamment, s’attachent, chacune à leur manière à faire courber la réalité de la représentation de l’image. C’est ce que je voulais faire « frictionner » en les invitant à former ce duo pour Texte/Image. Charles Lopez, lui, le fait concrètement, littéralement, il plie l’image et contraint l’encadrement à suivre ce même pliage. Et c’est un lieu qui me pique parce que c’est aussi un lieu du dissimulé, fatalement : s’il y a un endroit qui divulgue, dans la torsion, il y en a aussi un qui reste camouflé.

C.M.P. qui achoppe.

F.L. qui échappe, absolument. Je crois que je l’ai écrit dans le texte de l’exposition Texte/Image justement, je parle de « tordre le cou aux présupposés de l’image » si je me souviens bien (mais c’est à vérifier).

Qu’est-ce qu’on peut infliger à l’image ? Je veux dire, mes premières recherches étaient sur le morcellement du corps chez Man Ray et Hans Bellmer, ça fait partie de mes marottes. Ça se déplace, mais c’est toujours présent, de loin en loin. Il y a quelque chose qui se veut et qui est poétique dans mon propos mais qui reste rude, abrupte. Comme tu le sais, les deux s’accordent très bien… Nous avons ceci en commun dans notre façon d’écrire.

C.M.P. Alors voilà, disons-le, quand je commençais par adresser le délicat, l’élégance, la « préservation » je voulais dresser une tension vers cette violence évidente. Et le détour par le féminin s’intègre précisément à cette ligne que nous traçons, et quand je dis féminin, je ne parle pas de toi ou moi en tant qu’individus de sexe féminin mais de valeur ou de mode : la délicatesse apparente de tes expositions, de tes textes, permet l’accès à la violence ou au cri qui innerve l’ensemble. Comme s’il s’agissait de donner à éprouver ou aborder la violence sans la faire subir. Ce n’est pas une violence slogan ou manifeste, pas une violence qui s’exhibe, encore une fois.

F.L. Ce n’est pas de la réclame, c’est vrai. Tu dis qu’il y a chez moi une façon pédagogique de faire exposition ? Alors je peux être pédagogique mais pas féminin dans cette torsion productive…

C.M.P. Ne me fais pas dire ça.

F.L. Je m’amuse. En même temps, je l’assume : j’enseigne et cela me porte de façon inouïe. La pédagogie fait partie de ce que je fais, je ne peux pas le renier. Je veux dire par là que je vois tout à fait ce qui est en jeu et sa nécessité fondamentale pour moi.

C.M.P. Hans Bellmer et Man Ray ont pour moi en commun d’être précisément cela, splendides et violents, intolérables et magnifiques.

F.L. Et mon abord de Michel Journiac dans la continuité, fait totalement sens. Il y a chez lui une extrême élégance dans la pratique et la pensée, apparemment aussi dans son rapport au monde, une attention très délicate d’après ce que l’on a pu m’en dire, et puis un art qui a à dire justement qui crie même, qui se met en péril. Parce qu’il faut parfois en passer par là pour que les choses soient entendues, qu’elles traversent ce qui doit l’être, les temps et les esprits.

C.M.P. D’ailleurs, si je m’autorisais à fantasmer un temps auquel appartiendraient tes propositions, je dirais le Moyen Âge : les enluminures, le sérieux de textes précis, le mystère, la violence extrême exhibée dans les marges…

F.L. Tu dis ça parce que tu sais que mes projets d’écriture personnels et actuels puisent en partie dans le Moyen Âge.

C.M.P. Je n’y avais pas du tout pensé.

F.L. Mais précisément, il y a cette façon dont les choses viennent à toi, la façon de les laisser venir. Au fur et à mesure, tu comprends, c’est comme des micro-voiles qui se lèvent : tu pressens le sens. Et concernant le Moyen Âge, je me suis dit récemment que j’allais vers et qu’il en résultait une formulation. La question de la radicalité m’ennuie, et ce qui est intéressant, c’est qu’elle même évolue, et que le fait d’appuyer des visions, des propos et une pensée (je l’espère), m’importe bien plus qu’avant, disons autrement. Peu importe le canal, ça ne doit pas reculer (et là je parle de la primordialité de la pensée), c’est essentiel. Il doit y avoir quelque chose qui parle. Si on en revient à ça : ça ne m’intéresse pas du tout de raconter des histoires, même quand je fais de la littérature, quand j’écris des choses qui ne concernent pas l’art, je plante des situations, des décors, des gens peut-être, vaguement. La vie n’est faite que d’une succession d’histoires qu’on se raconte et que l’Histoire et les histoires se racontent, parfois entre elles, mais à travers des visions qui, à un moment donné, ont traversé la frontière, le seuil, ce passage dont on parlait tout à l’heure.

C.M.P. C’était pour ça, l’évocation du Moyen Âge, une histoire de rapport au temps, ou au présent, dans ton approche : qu’est-ce que ça veut dire de monter une exposition, maintenant, dans l’absolu, qu’est-ce que ça veut dire le contexte ? Comment ne pas être un esclave de cette urgence de l’immédiat ?

F.L. Comment ne pas être éponge d’une époque aussi et pourtant l’être tout entier ? On ne crée pas qu’en dehors. On crée avec. Quant au contexte, soit il n’existe pas pour moi, soit il est partout et dans ce cas je ne peux rien départager. Ce qui ne m’empêche pas de l’ignorer si bon me semble.

C.M.P. Je suis ravie de voir le Moyen Âge en pensant à tes expositions, je le découvre en te parlant mais j’en suis sûre à présent ; c’est peut-être moi qui désire le Moyen Âge et ça ne serait pas grave, on s’en fout, là question n’est pas là : c’est vrai quand même. Si je le dis, c’est vrai.

F.L. En tout cas ça résonne suffisamment pour me paraître très juste parce que c’est l’endroit de rencontre entre l’Enfer et le Paradis. Tout se mélange au Moyen Âge. Tout cela vit dans un même lieu, ensemble. Ce sont des mondes vivants et emmêlés.

C.M.P. C’est fou, ça donne envie de voir la suite de ton travail. On a une idée, on veut voir ce qui vient après.

F.L. Je pense sans doute que ce sera de plus en plus invisible.

C.M.P. A t’entendre, j’ai l’impression qu’invisibles, peut-être, mais dites. Il y a un enjeu, qui n’est pas du tout celui de faire partie d’un milieu.

F.L. D’ailleurs, cet enjeu il est pour moi de plus en plus urgent, et en effet, ne concerne pas le milieu. Tout communique, et la suite ne sera peut-être pas une monstration, mais en livre ou sous une autre forme.

C.M.P. Je me rappelle, il y a plus de dix ans, Eric Marty nous disant en cours, à Paris 7, que nous entrions dans la pénombre du Moyen Âge à nouveau. C’est peut-être ça, aussi, qui résonne. Parce que, si nous sommes dans la répétition (et donc la différence), nous savons qu’ensuite on fait farandole, révolution, retour au point de départ : on se souvient qu’après vient la Renaissance, et que donc c’est pas grave, cette histoire de Moyen Âge. Le but du jeu c’est d’aller vers un temps qui bouge, un temps vivant. Et hier, je lisais Orwell, Why I write, il disait, il y a toujours quatre ingrédients au pourquoi j’écris de chacun : 1/ l’ego trip 2/ le plaisir esthétique, j’ai envie d’un certain beau 3/ l’impulsion historique (voir les choses comme elles sont) et 4/ l’enjeu politique.

F.L. Ah oui, bien sûr. Ce semble juste et complet et pourtant. Burroughs dit il me semble autre chose de cela. On retrouvera. Mais oui, les abîmes contiennent souvent tout : les débuts et les fins, les commencements et les ruptures. L’obscurité n’existe que parce que la clarté est quelque part, enfin il me semble.

Je découvrirais par la suite, comme une amulette, qu’il faut amener Mathieu Riboulet à Fanny.