« La peau est notre interface entre le dehors et le dedans. De tous les organes des sens, c’est le plus vital. Car on peut vivre aveugle, sourd, privé du goût et de l’odorat mais, sans l’intégrité de la peau, on ne survit pas. » Régine Detambel, « Petit éloge de la peau », Folio n° 4482, Gallimard, 2007

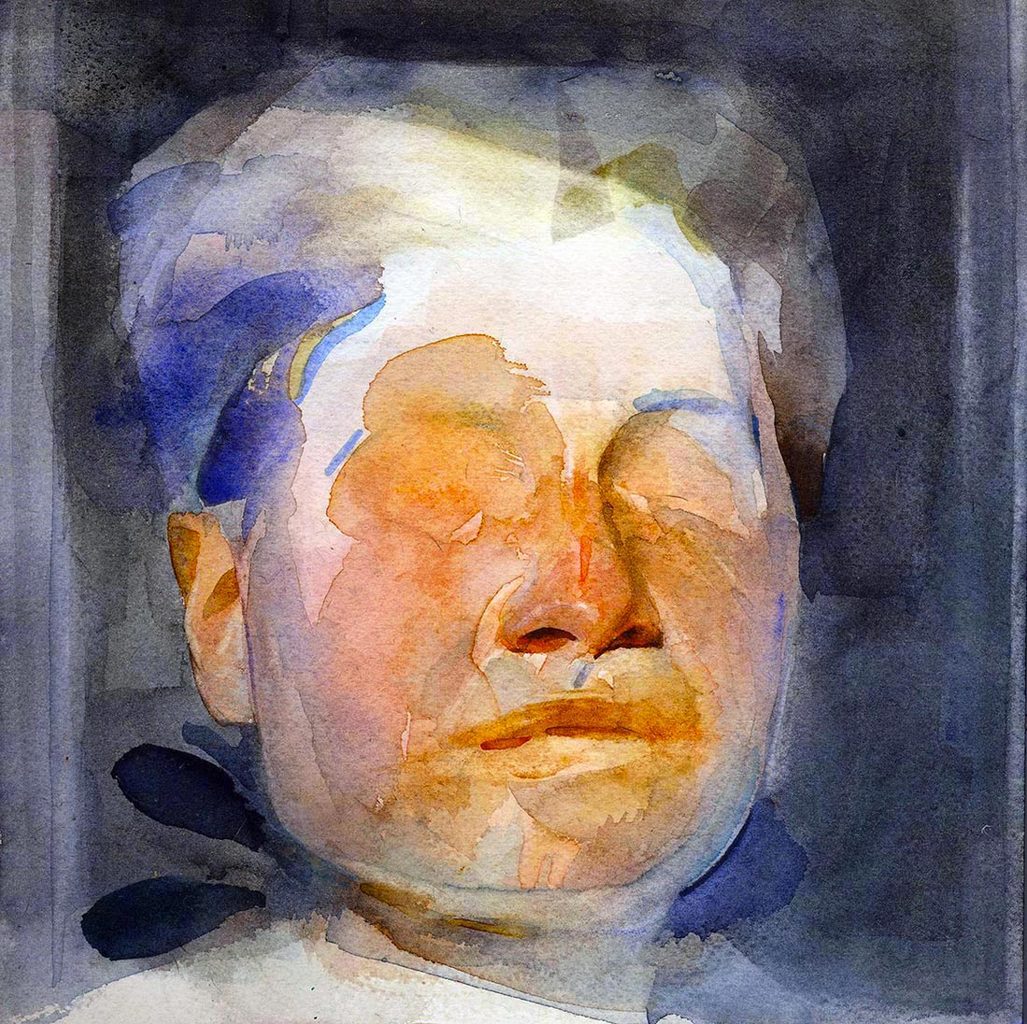

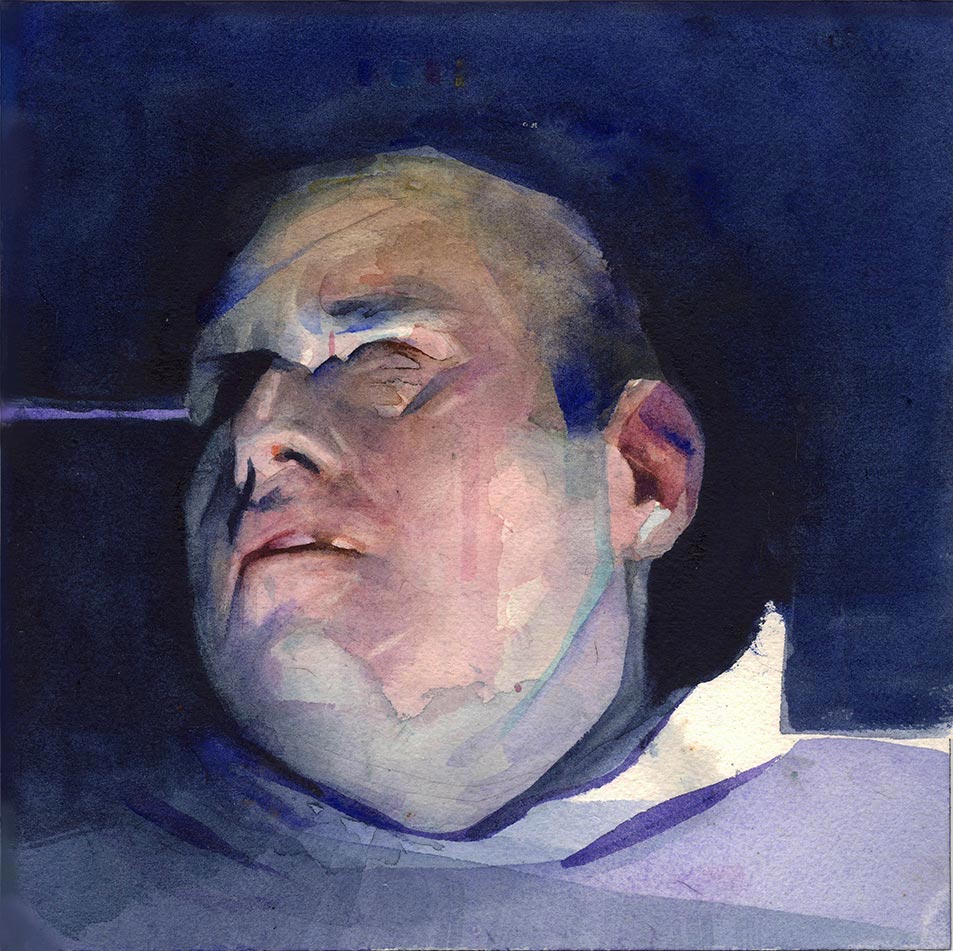

La chair. Obsession du peintre, du photographe, du sculpteur, du poète. Mystère. Il y a une explication technique, un certain nombre de cellules responsables du grain de la peau. Les veines, le sang et le battement du cœur pour son souffle. Le vent et le froid ou l’émotion pour ses rougeurs. L’âme pour sa lueur. Le soleil et le décor pour sa mise en valeur. Chez Benjamin Björklund, jeune peintre suédois, quelque chose manque à l’appel, et ce n’est pas le talent. Bien que sa peinture rentre pleinement dans la catégorie du figuratif, l’étiquette semble limitative. Elle n’arrive pas à pleinement lui coller à la peau et il serait faux de penser que ce constat prend racine dans la distance entre sa production et l’hyper réalisme car ce serait oublier le passage de Francis Bacon et son souhait de reproduire le réel sensible. Pas le réel photographique ou scientifique. Il faut donc peut-être reprendre Francis Bacon et creuser. En effet, chez ce dernier, l’obsession du réel sensible passe par la matière – peinture à la texture moite ou rêche, toile grattée, traits torturés. Chez Benjamin Björklund, rien de la brutalité des faits ou des lumières blafardes mentionnées par Michel Archimbaud dans son préambule à la publication de ses entretiens avec Francis Bacon [1], pas de corps troués. Au contraire, la peau est lisse, parfaite. Comme après le plus bienveillant des Photoshops – et cela même quand elle est ponctuée d’un carré vert. Pourtant, ces peintures prennent à la gorge. Charmantes mais vénéneuses. C’est d’abord que le regard est absent. Et que la peau, la chair, l’arête du nez, la jugulaire, tout palpite. La colère, le désespoir, le vertige – tout est là, à fleur de toile.

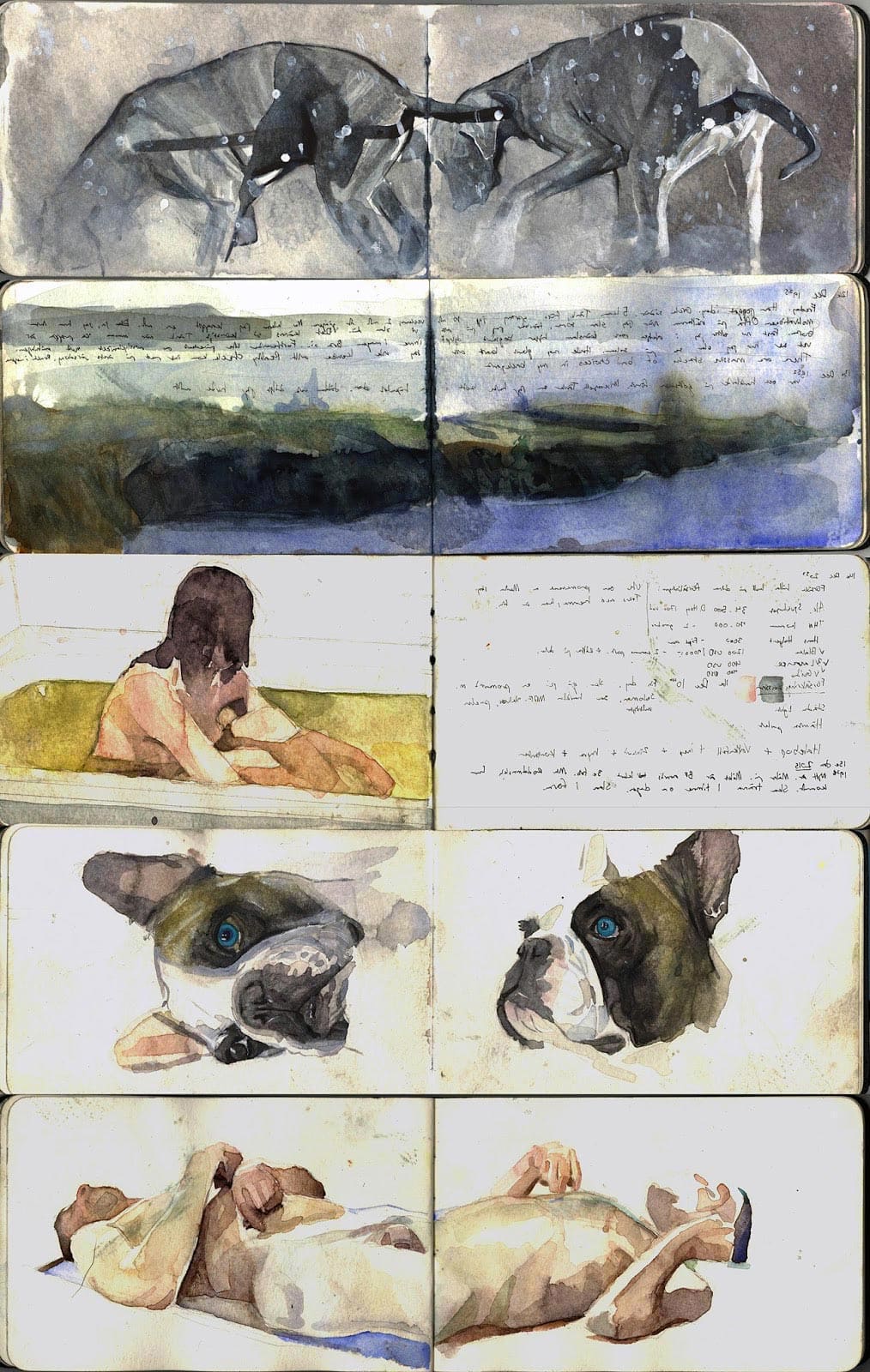

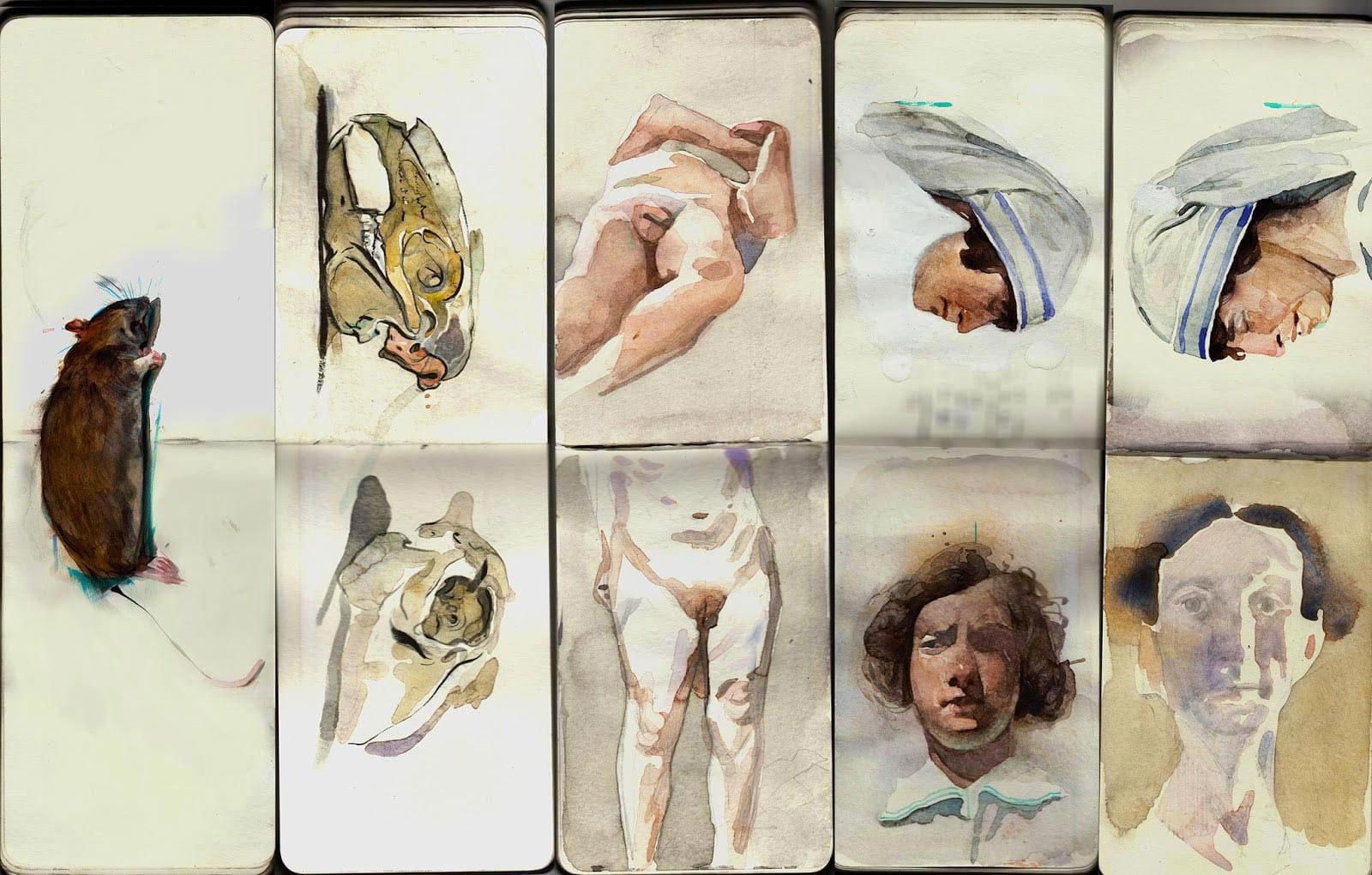

En plus des quelques lignes de démarcation de couleur vive (un bleu pour souligner un cou par exemple) qui semblent être un héritage direct de Francis Bacon [2], on retrouve souvent des tâches éclatantes (point, trait, rectangle) sur des toiles autrement monopolisées par des teintes pastel. Langage secret, affirmation de ce dont on se doutait: ce n’est pas au réel qu’on a affaire. Samuel Taylor Coleridge parlait de l’espace de la fiction comme d’un endroit où l’on entrait en ayant au préalable accepté l’idée du « willing suspension of disbelief » c’est-à-dire la possibilité de croire à la réalité de ce que l’espace poétique nous propose en son sein en suspendant pour un temps (celui de la lecture au moins) notre incrédulité naturelle. Comme chez Francis Bacon, le décor est absent ou secondaire, au profit d’un fond monochrome et généralement froid (on notera une fois, récemment, l’apparition du rouge vif). La toile ici est le lieu d’une expression d’un sentiment qui habite l’artiste – on voit sur son site de nombreux extraits de ses carnets de croquis, couverts d’aquarelles et d’écritures illisibles mais dont certains extraits viennent accompagner ses toiles. Ainsi: « When we get home we’re bigger strangers than we’ve ever been before. / You sit in front of snowy television, suitcase on the floor. » [3]

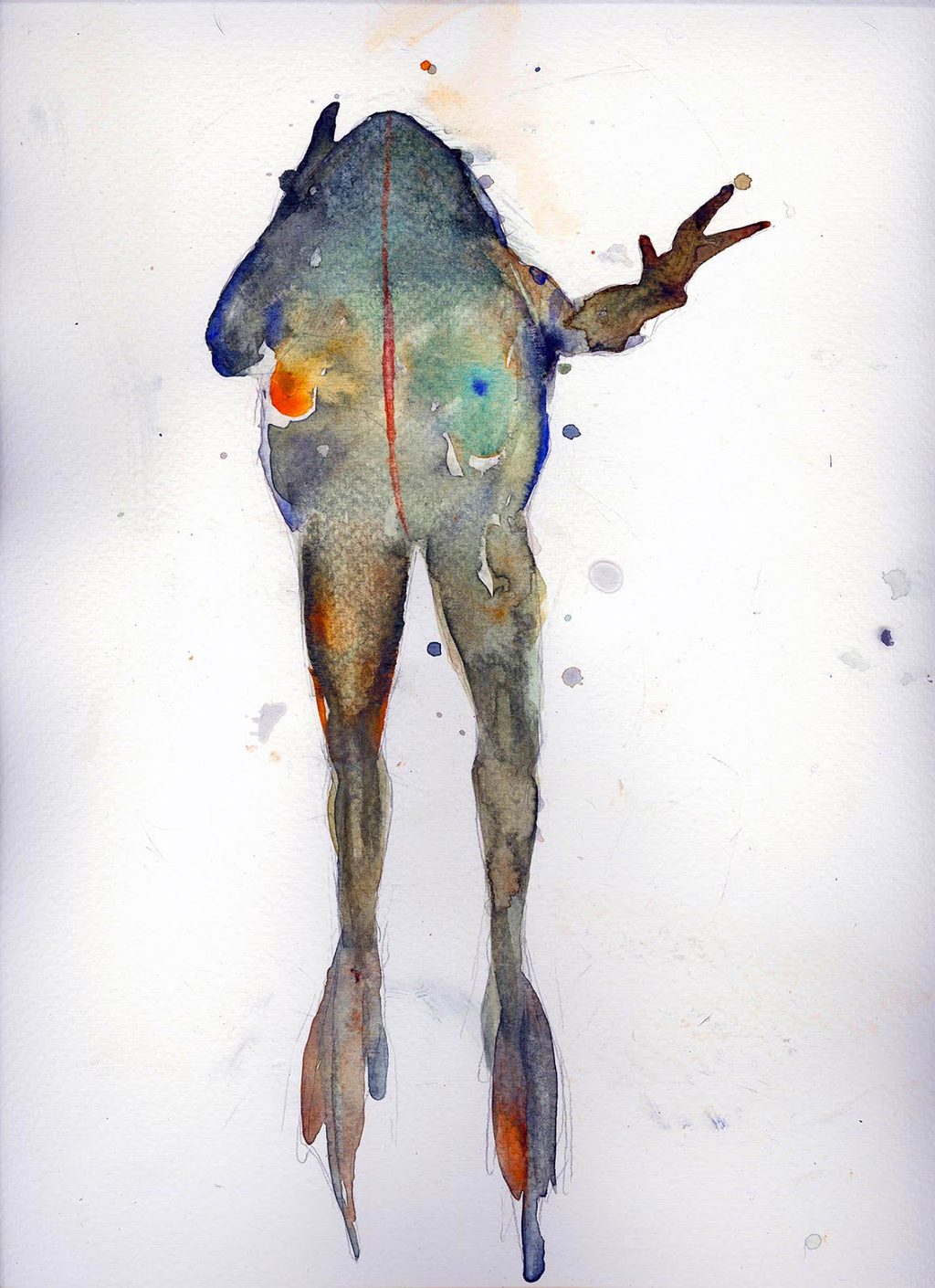

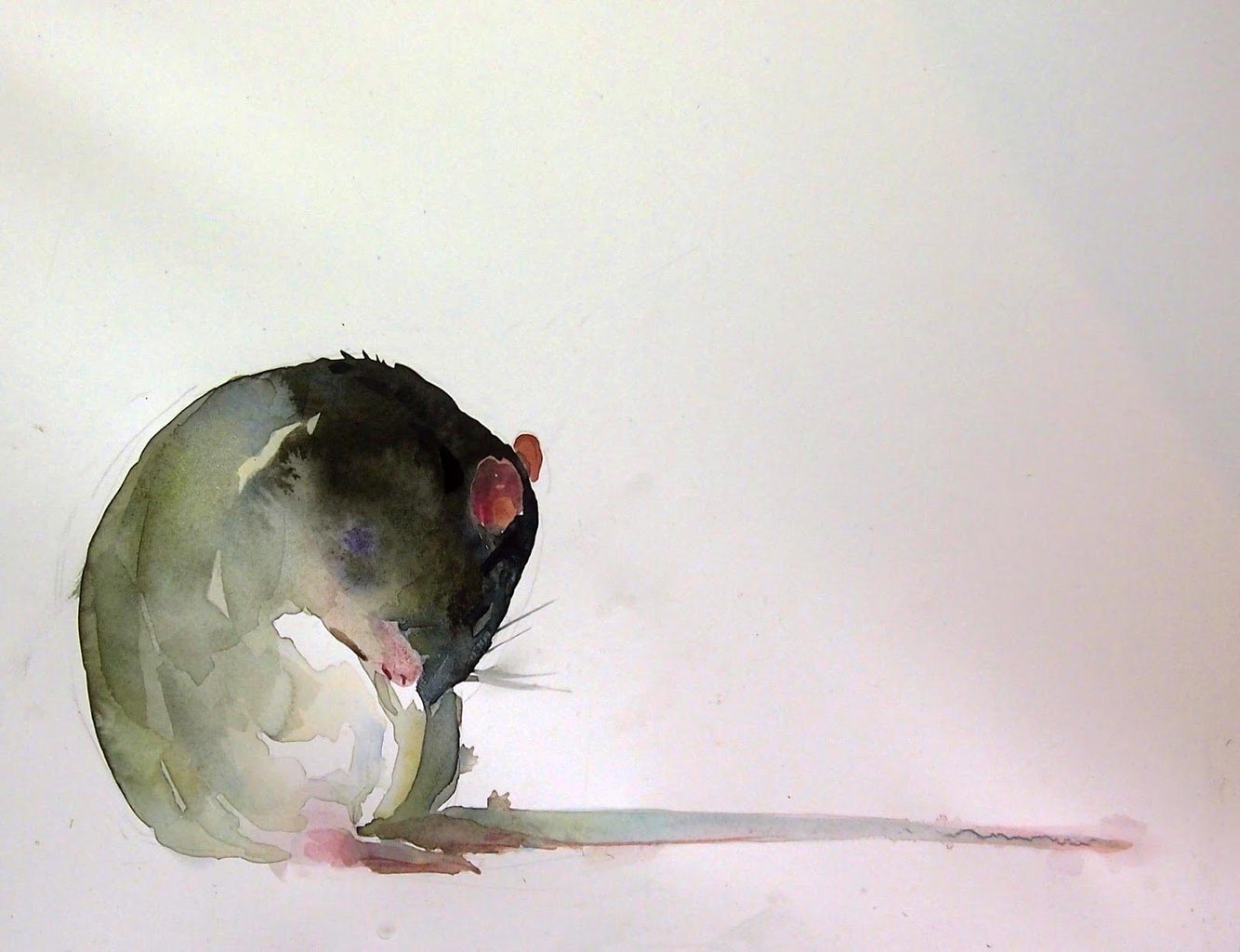

Il se passe sur la toile une chose qui la différencie de l’aquarelle: un élément (nez, oreille, joue, lèvre) cherche à s’enfuir, à percer le léger film qui nous sépare – accentuant ainsi l’aspect inquiétant. Un élément tout à coup réaliste au milieu du flou maitrisé et l’ensemble du tableau me dérange. Comme si le personnage de la toile avait peur qu’on ne l’abandonne, qu’on le laisse disparaître dans les limbes de notre souvenir jusqu’à ce qu’il appartienne au no man’s land de l’oubli. Ou bien comme si la personne représentée existait tout autant dans la toile que dans le réel – une histoire de viol d’intimité et de temporalité humaine piégée. Avec le peintre dans le rôle d’un magicien capable de transmuer les matières de la la vie. Un fantastique à la Dorian Gray (4) – presque contre nature. Mais tout cela ne vaut que pour les humains, et ils sont minoritaires. En effet, le bestiaire Benjamin Björklund, principalement composé de portraits de son chien ou de son lapin, est aussi parcouru d’oiseaux et autres rats – toujours charmants. Entre la peluche, le dessin animé et la vidéo de bébé sur youtube. Peut-être parce que l’animal n’a pas peur de l’oubli et ne cherche pas à lutter contre l’inéluctable temporalité de sa condition. Toujours est-il que même mort, comme c’est le cas de certains pigeons, batraciens ou rats, l’animal de Benjamin Björklund dégage quelque chose d’adorable.

Etudiant en médecine vétérinaire, il semble que la maîtrise des anatomies ne soit plus un mystère pour le peintre. Il semble aussi fuir le figuratif, pourtant frontal dans chaque toile sans parvenir à échapper au talent de ses formes, à l’expressivité de ses matières – même lorsqu’elles sont distordues par la géométrie d’un trait tantôt lourd tantôt sec. Le pinceau, comme s’il y avait danger à représenter, semble effacer à mesure qu’émerge l’image. On est dans l’angoisse avec le peintre qui voit sa créature prendre vie et, à l’image d’un Frankenstein, ne sait s’il faut se réjouir ou frémir.

[1] Francis Bacon (1909-1992), « Entretiens avec Michel Archimbaud », Traduction de l’anglais par Caroline Le Gallic, Préface de Milan Kundera, Collection Folio essais (n° 289), Gallimard, 1996

[2] « Regardez cette ligne noire entre la manche et la chair, m’indique Manuela Mena devant la « Figure dans un paysage » de 1945, c’est la même que dans « Les Ménines ». Et ici, dans ce Pape [c’est le « Pape I » de 1951], le noir brillant juste autour de la tête: tous les peintres classiques font ça, pour détacher la tête du fond. » Le procédé très baconien qui consiste à tracer le contour d’un corps avec une couleur vive trouve un précédent dans plusieurs des « Peintures noires » de Francisco de Goya, surtout dans « Saturne », où il utilise un rouge vif pour délimiter non seulement les restes blanchâtres à moitié dévorés mais aussi les doigts avides et acharnés de Saturne.

Jonathan Littell, « Triptyque, trois études sur Francis Bacon », Une journée au Prado, l’arbalète, Gallimard, 2011

[3] « Lorsqu’on arrive à la maison, on est plus étrangers que jamais. / Tu es assis, valise au sol, devant la neige télévisée. »

[4] « Nous devrions garder la couleur de la vie, / mais ne jamais nous souvenir des détails. / Les détails sont toujours vulgaires. » Oscar Wilde, « Le portrait de Dorian Gray »