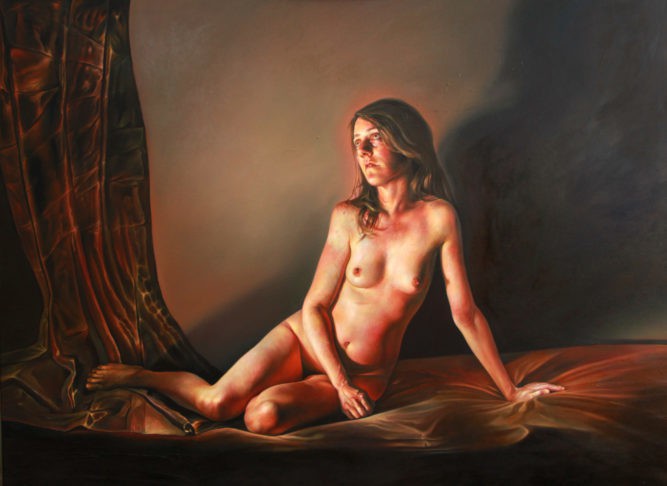

Il existe dans la peinture d’Axel Pahlavi une rhétorique du silence des corps. En dépit de leurs jeunesses, ils sont en déréliction et sont saisis par l’artiste de manière frontale et dans une lumière aussi nue qu’eux-mêmes. Chaque femme devient l’insomniaque rêveuse soumise à l’immobilité des statues en un pur spectacle où l’image s’enfonce dans une narration implicitement dramatique.

Rien ne manque mais tout est absence, suggestion. Le corps – se sentant s’effriter – en oublie l’existence de désir. Néanmoins celui-ci rampe, émerge subtilement en dépit de l’épuisement et sous les apparats d’une fête promise mais qui n’a pas eu lieu. Si bien que: ni le possible, ni l’impossible ne sont des garde-fous. Tout est instauré en attente sans véritable but. S’éprouve tout le creux de l’existence. La femme est en elle sans y être. Ouverte, fermée. Pudique, impudique.

Ceux qui les trouvent obscènes et les condamneraient ne comprendraient rien à une telle peinture. S’y élabore l’incantatoire de l’imaginaire paradoxal d’Axel Pahlavi. Il est le signe d’une attitude mentale que tourmente jusqu’à l’obsession la matière unique du corps traité et dont le masque de clown de certains tableaux soulignent non le grotesque mais le dérisoire, le tragique, l’abandon.

L’identité demeure sous forme dubitative: voir, plaire, croire, exister sont entraînés vers une forme de dissolution là où la narrativité psychologique fait place à la fable. Tout avance caché, presque inexprimable. Comme si l’artiste savait qu’en ses modèles existait un être assassiné. Le visuel entretient ici un rapport avec le crime. Le corps pourtant reste au seuil des ténèbres et au sein d’une clarté si blanche qu’elle peut sembler irréelle. L’œuvre scénarise de la sorte des situations où l’être humain ne sait plus, ne sait pas.