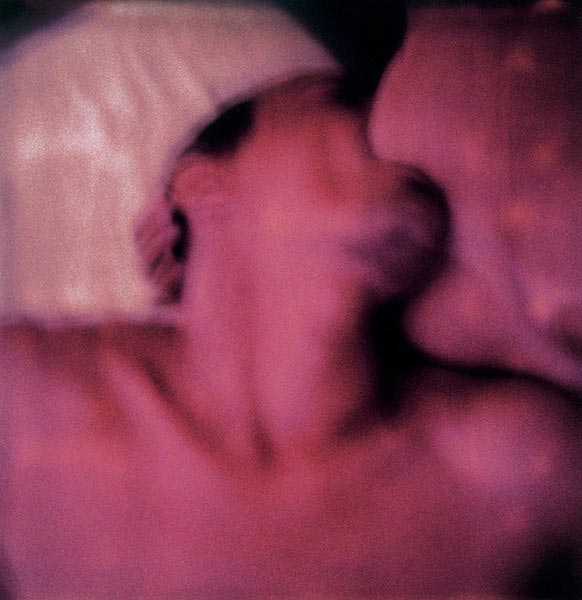

Il faut penser sonore. Une photographie qui grince. Elle ne craque pas, elle ne crie pas: elle gémit. Le mouvement n’est pas sec mais continu. Il est arrêté en plein. Sur le vif. La prise est comme une déflagration dont la photo se fait écho. Elle résonne. Ce qui est figé continue à jamais d’être à l’endroit où la chose a été (2), c’est-à-dire dans l’image. Finalement on comprend, la réalité n’a pas eu lieu: elle a été piégée, saisie et remplacée par un reflet plus bouillonnant qu’elle. Ce que l’objectif a happé ne fait pas partie de l’expérience du monde, n’appartient pas à l’usure de la vie, mais est entré au panthéon de cette banque d’images dont on ne sait lorsqu’on les voit si elles nous apprennent un quelque chose qui apparait enfin sur l’écran de notre esprit ou si elles révèlent un endroit, un déjà là qui n’attendait qu’à être éclairé. En somme, l’accomplissement n’a pas éteint la flamme. Le fantasme a effectué un glissement à l’endroit de sa révélation.

« Jamais de sommeil et plus de veille, une épouvantable continuité ». (Artaud, OC, XXII, p.157)

Antoine d’Agata se collecte et se savoure. On se le partage en susurrant son nom, qui résonne comme l’image-plaisir ou l’image-secret. Mais qui tiraille aussi. Douleur et peur. Il fait partie de ces artistes-œuvres à la Orlan: c’est parce qu’il est dans le champ que « ça » fonctionne. Partie intégrante de son travail, l’homme et l’œuvre luttent pour exister. Une lutte chromatique qui n’est pas sans rappeler les couleurs de Francis Bacon dont on retrouve aussi les chairs déformées, comme écartelées-évaporées. Il est d’ailleurs possible qu’Antoine d’Agata n’existe pas en dehors du champ photographique, qu’il ne soit que l’une de ces âmes en négatif dont a fourmillé le XXème siècle. Viennent à l’esprit le corps tordu de Francesca Woodman, les faces épuisées d’Anders Petersen, le grain sauvage de Daidō Moriyama. On est dans une quête intime, quotidienne. Mise en scène, romancée, la vie est plus crasse que le réel et il y fait toujours nuit. Même quand le jour s’est levé. Les draps ont toujours été là. Dedans et dehors de la photographie sont indissociables. Le monde se résume à un huit clos de corps s’éprouvant auquel notre œil se confronte, happé par ce qui s’offre. Engloutissement, aspiration: l’image est un piège.

Et si ce qui nous est donné à voir dérange ou irrite, si le spectateur en est affecté, c’est que le voyage de l’intime à notre regard s’est fait comme on soulèverait la peau de ses paupières pour voir de quoi on est fait. On est en pleine Allégorie de la Caverne mais on se fout de la lumière et de l’ombre, on tâte la paroi contre laquelle tout se projette, on renifle, on gratte la surface à s’en faire saigner les ongles.

« Le processus est brutal. Ma pratique implique un passage à l’acteur permanent. Par la transgression de la frontière séparant le photographe de son sujet, je suis devenu l’objet de mes images, l’acteur contraint d’un scénario que j’ai moi-même élaboré. Le manque, la souffrance, le vieillissement de la chair, la nécessité de jouir et celle, plus subtile, de faire jouir, tout me ramène, à travers l’acte sexuel, à mon propre corps. Je ne peux photographier si je ne suis pas acteur à part entière des situations dans lesquelles je m’immisce ou que je provoque. Épicentre d’un champ de filtres, de prismes et de zones d’ombres, je photographie ce que je fais, je fais ce que je photographie. Tenter de rendre visible cette fracture nécessite de se trouver d’un côté ou de l’autre et d’avoir intégré la césure comme une partie de soi. Je me soumets docilement et, au fur et à mesure que je me perds dans ma pratique, que ma vie touche à la dissolution, que mon corps se disloque, que ma photographie me devient étrangère, je suis de plus en plus seul dans mon entreprise de reconstruction. »

Photographe de l’agence Magnum, Antoine d’Agata a été élève de Nan Goldin et de Larry Clark dans les années 90. De ces corps torturés aux visages hagards, l’image peut donner à penser que l’artiste est un mystère facile. Il s’exhibe sur la toile et sur les murs, c’est éminemment « auto ». Son exposition au BAL avec Bernard Marcadé et Fanny Escloen pour commissaires d’exposition ainsi que celle à la Galerie Les Filles du Calvaire en 2013 laissaient transparaître la notion d’accumulation, de continuité comme thème majeur. L’orgiaque est en effet moins de l’ordre du sujet traité que du formel: une image dense et répétitive au point pour chaque photographie de se muer en motif (figure et sujet d’une obsession). Publié entre autres chez Xavier Barral, on voit dans le travail de classement, de répétition et d’édition une dimension nouvelle qui dépasse le rapport à l’image seul. Il est question de totalité. Toutes les limites sont niées.

(1) « Pitié pour la viande! Il n’y a pas de doute, la viande est l’objet le plus haut de la pitié de Bacon, son seul objet de pitié, sa pitié d’Anglo-Irlandais. Et sur ce point, c’est comme pour Soutine, avec son immense pitié de Juif. La viande n’est pas une chair morte, elle a gardé toutes les souffrances et pris sur soi toutes les couleurs de la chair vive. Tant de douleur convulsive et de vulnérabilité, mais aussi d’invention charmante, de couleur et d’acrobatie. Bacon ne dit pas « pitié pour les bêtes » mais plutôt tout homme qui souffre est de la viande. La viande est la zone commune de l’homme et de la bête, leur zone d’indiscernabilité, elle est ce « fait », cet état même où le peintre s’identifie aux objets de son horreur ou de sa compassion. Le peintre est boucher certes, mais il est dans cette boucherie comme dans une église, avec la viande pour Crucifié. C’est seulement dans les boucheries que Bacon est un peintre religieux. » Gilles Deleuze

(2) « Je ne puis jamais nier que la chose a été là. Il y a double position conjointe: de réalité et de passé. (…) Le nom du noème de la photographie sera donc: « ça a été ». » Roland Barthes, « La Chambre Claire »