Arthur Baylac, doctorant en histoire, a passé une partie de l’année 2018-2019 à la Casa de Velázquez, dans des circonstances qui l’ont amené à entrer et vivre (dans) les ateliers. Son oeil s’est arrêté sur le travail de gravure de Marie Bonnin. En résulte un texte juste, que nous sommes extrêmement fiers de publier.

En matière de gravure, on peut humblement et sincèrement se dire non-initié malgré un oeil exercé, parce que l’esprit et le regard n’embrassent jamais entièrement cette nébuleuse de procédés indistincts, de rendus, de techniques et de savoir-faire innombrables. Le spectateur a de quoi se réjouir d’une pareille abondance, et l’artiste a également de quoi prospérer et se renouveler perpétuellement.

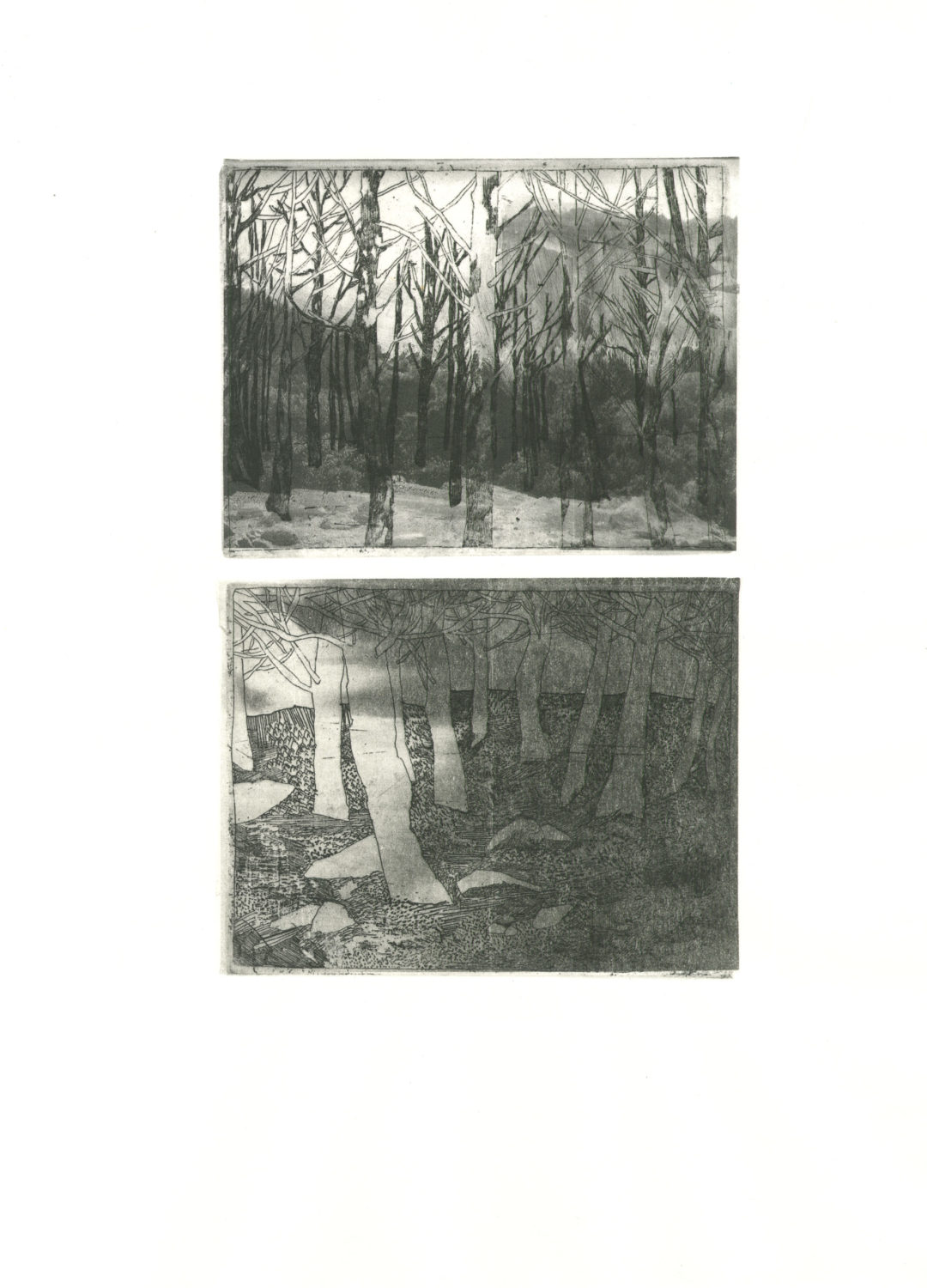

Le travail de Marie Bonnin ne manque pas de cette profusion manifeste. L’image prolifère, elle ramifie, se répand en détails doucement agités. Elle semble exercer sa propre volonté. Mais elle se meut aussi par nécessité et sous pression, car ici, faire le mort, c’est déjà s’éteindre. Le traumatisme passé ou à venir transparaît, et il témoigne d’un usage savant, délicat, de la violence. Un usage maîtrisé d’abord de la disproportion qui en gravure existe entre les forces en présence, entre le moyen et la fin, entre l’outil et le résultat, entre la presse et le papier.

Rien qui relève de la torture, mais une mise à l’épreuve partout perceptible, qui imprègne chaque cadre où l’image, diminuée mais restée vivante, semble en sursis. Car il s’agit moins de restituer ou de faire revivre, que de faire survivre. Avec Un balcon en forêt, Marie Bonnin définit les termes de cette survie arrangée à l’avance – survie de l’image, survie du sujet – en gardant le macabre et le vivant à distance, en figeant la bascule. Elle est une éventualité, un havre d’incertitude fertile à défaut d’autre chose, vers lequel se précipitent l’encre et le geste. La gravure fleurit ici dans l’expérience, dans un hasard légèrement pollué d’intentions.

De cet aléatoire naît une infinité d’accidents inédits, qui composent une matière visuelle étrangère et malgré tout reconnaissable. L’arbre a son balancement, le feuillage son bruissement, le rocher sa substance, mais rien n’est tout à fait familier. C’est une subsistance de vivant qui désormais se réinvente. Métamorphosée dans l’épreuve, l’image chez Marie Bonnin n’a rien d’une anomalie, elle propose une matérialité alternative, une seconde nature, pourrait-on dire. Il résulte de cette expérimentation un imagier-monde évoluant en dehors du temps, selon ses propres lois, et qui, à titre d’illustration, entretient avec certains textes d’Edgar Poe une relative parenté. Entre autres exemples, le héros des Aventures d’Arthur Gordon Pym fait dans son journal de voyage la description d’une terre australe imaginaire située au-delà de la barrière de glace antarctique, au plus près du pôle sud. Il y découvre un climat chaud, et un archipel où l’eau présente une apparence et des propriétés inconnues. Un chatoiement pourpre, une composition veineuse, une consistance douteuse : telles sont les pierres d’achoppement d’un univers étranger à nos sens, contre lesquelles la narration vient volontairement buter et faire, dans le même temps, preuve de réel. En travaillant à partir de l’oeuvre de Julien Gracq, mais aussi de ses propres recherches et périples, Marie Bonnin reproduit à son tour cette inhabituelle vraisemblance, et la laisse vivre.

Elle contourne ce faisant les pièges et complications du récit, en imprimant à sa représentation un mouvement plutôt qu’en lui conférant une temporalité. Laissée en suspens, dans l’expectative, l’image malgré tout remue. Comme conservée dans un bocal de formol, elle ondule insensiblement dans l’attente de son propre devenir, dans l’indétermination de sa propre éternité. Elle s’élance lentement dans toutes les directions, comme en recherche de pérennité et d’un point de fuite, qu’elle atteint déjà.

On pressent les prolongements de l’image aux confins de l’espace gravé ; les cimes des arbres relaient l’annonce d’une autre représentation, comme si elles nous prévenaient d’un lever de soleil, et les crêtes se font l’observatoire-support de l’imaginaire. Truffée de miroirs, de belvédères, de tours de guet, de jumelles et de télescopes, la gravure de Marie Bonnin rend secondaire la restitution exacte et vivante des choses, mais impérieuse la nécessité d’en reproduire l’écho et la perspective. C’est un appel qui, sans toutefois nous être précisément adressé, nous parvient clairement, par le biais de plusieurs langages.

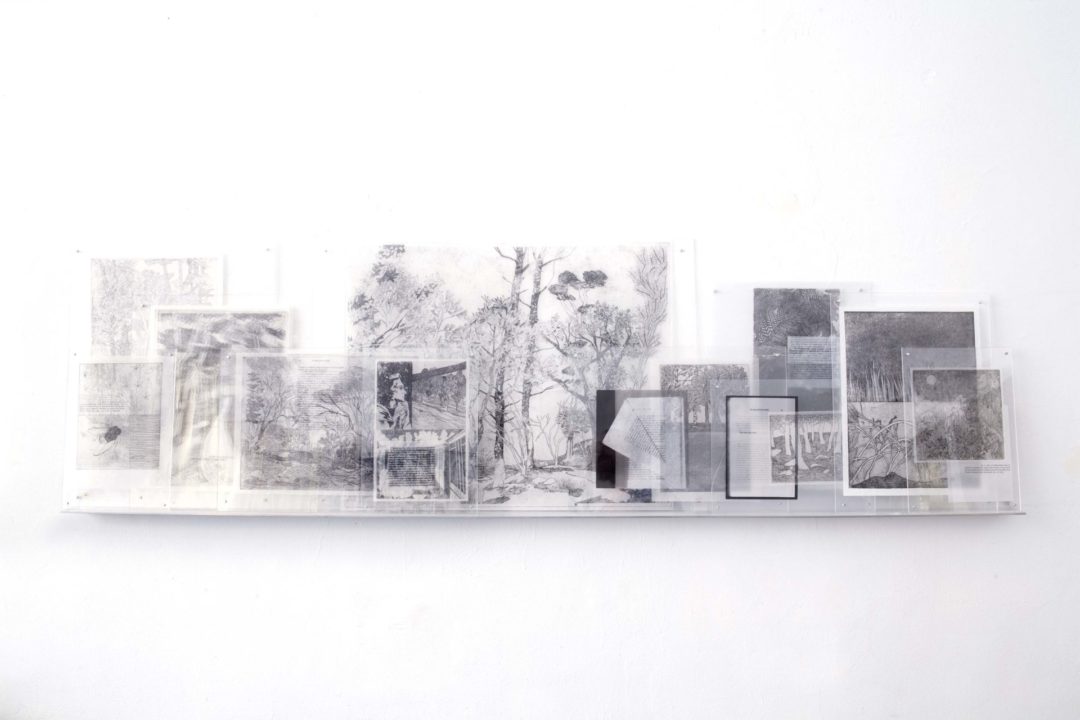

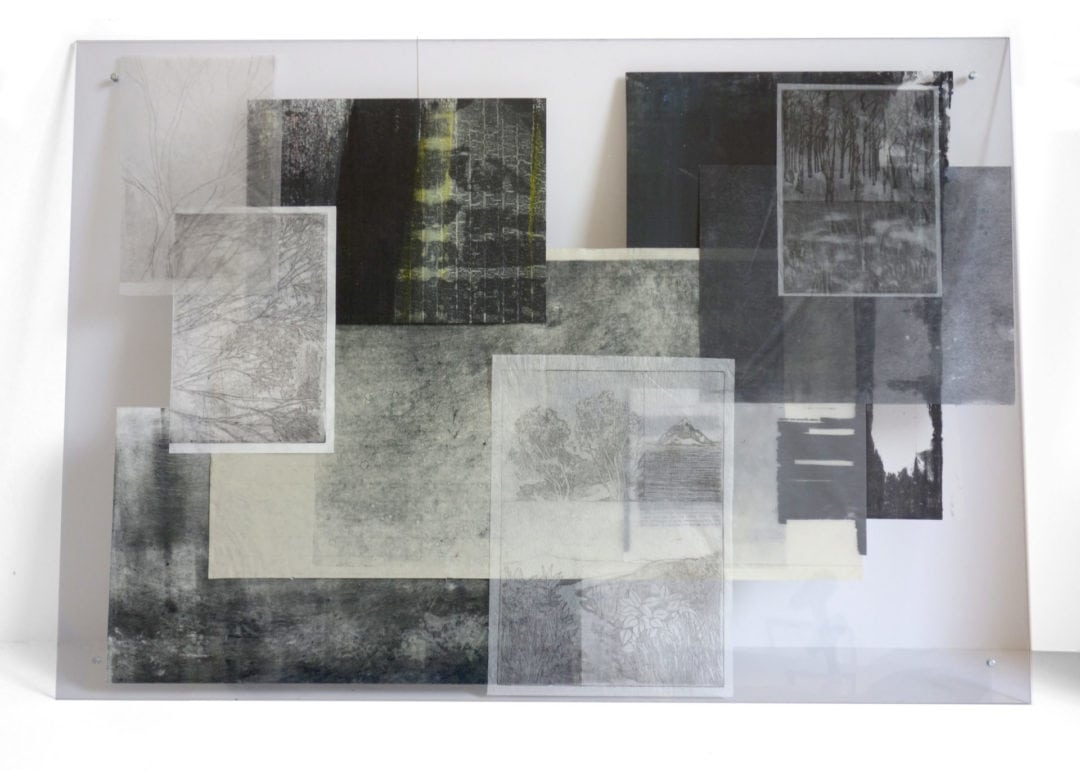

Celui du texte, pour commencer, qui s’affiche en se superposant à la représentation, ou au contraire en se laissant recouvrir. L’insert d’une autre image, selon le même procédé, vient combiner deux figurations, surimposer un paysage à un autre, comme les strates géologiques d’un même espace que l’on observerait toutes simultanément, par transparence du sol. Là est également la profondeur de cette gravure. On y contemple le mouvement indépendant de l’image, mais on en perçoit aussi le désir de conservation, qui se traduit dans cette épaisseur archéologique. Il y a là l’empreinte de toutes les immersions, de tous les égarements en forêt, de tous les souvenirs qui en ont été gardés. Car l’image, maintenue dans cette sereine suspension, aspire malgré tout à son propre enregistrement. Et pour cause, la gravure de Marie Bonnin se construit simultanément en tant qu’expérience vivante et en tant que témoignage. Les sillons encore chauds et agités du dessin sont déjà l’héritage intact ou le vestige – c’est selon – du cliché systématiquement pris de l’instant, de l’image captée puis regrettée, et, pour finir, de l’image produite. Le souvenir d’un regard furtif, porté au détour d’un sentier ou d’une ruelle, pressent son étiolement, l’image saisie craint d’être bientôt perdue de vue. Il faut alors en consigner le contenu, en préserver l’appel et le dialecte. Chez Marie Bonnin, la représentation s’allie à la transcription, à l’encodage et au décryptage, et comme une langue morte comptant encore des locuteurs, la végétation croît ici dans un herbier irrigué et fertile.

C’est une flore graphique qui s’enfonce dans le papier sans jamais s’enterrer, ou qui pousse en ayant déjà valeur d’archive. C’est une gravure laissée pour vivante qui pense sa trace, c’est une représentation au présent qui conçoit son legs. Chez Marie Bonnin, l’image est une conscience.