Le premier est né en Espagne en 1965, le second a vu le jour à New-York en 1951. Le premier est un artiste prolixe, le second est moins connu pour ses talents de peintre que pour ceux de réalisateur (ainsi Basquiat en 1996 ou Le scaphandre et le papillon en 2006). Leurs œuvres se font pourtant face dans la Galerie Soledad Lorenzo, au sein d’une exposition qui réunit les deux artistes, à l’occasion du 25ème anniversaire de la Galerie madrilène.

C’est avec Jorge Galindo que le spectateur rentre dans la première salle. Les toiles qui lui sont présentées évoquent, en grande partie, le corps féminin. Ce dernier apparait néanmoins très vite « transfiguré » et comme soumis aux caprices d’un artiste qui connait manifestement bien l’histoire de l’Art et s’en affranchit allégrement. Dans Eros Stereo, le nu prédomine pour mieux souligner son caractère provoquant et contraste ainsi de manière nette avec la scène de piété d’un tableau qui pourrait s’inscrire dans la thématique de la scène de genre.

De même, avec Rossini, l’on a affaire à une femme majestueuse qui contemple un clown, comme pour mieux souligner l’incongruité du tableau entier. Ce qui rassemble tous ces corps féminins, à mon sens, bien au-delà de la transgression de la tradition artistique dont la figure du clown reste le symbole, c’est plutôt leur attitude. Les femmes, dans les toiles de Galindo, semblent en effet toutes être dans une posture d’attente. Tout se passe comme si elles attendaient d’être vues, de manière docile, par le spectateur. C’est un art qui pose, un art dans l’expectative, auquel nous sommes donc confrontés.

Winter Daydreams n’échappe pas à ce climat latent en offrant au regard deux femmes nues, de dos, et semblant attendre quelque chose du paysage qu’elles dominent.

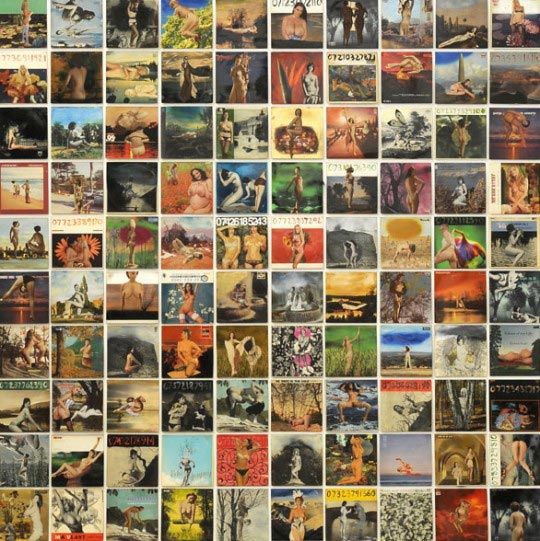

Cette attente semble en fin de compte n’être là que pour orchestrer, de manière assez théâtrale, l’apparition du corps dans le tableau. Le collage Testicular sound express se pose ainsi comme un climax en concentrant l’attention du spectateur sur le nu autant qu’il en difracte l’image.

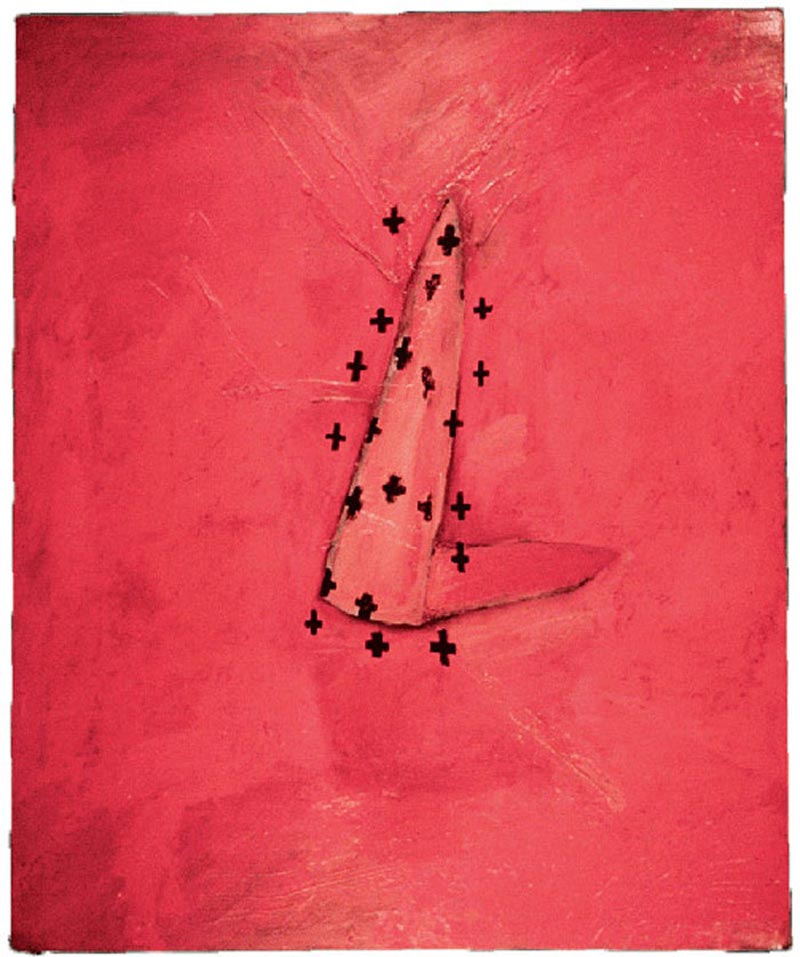

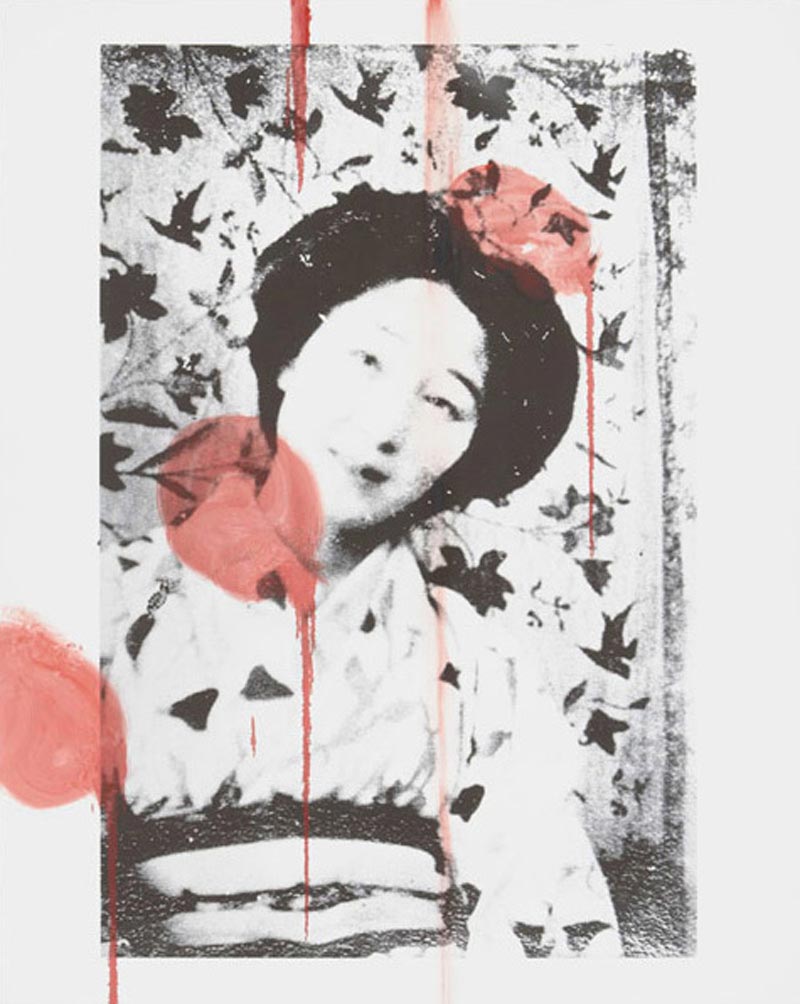

C’est avec ce collage que se produit le glissement vers l’œuvre de Julian Schnabel. Ce dernier ne semble en effet avoir de cesse, tout au long des onze toiles qui nous sont présentées, de surimposer sur des photographies, des lignes, des courbes, des croix. Il « colle », pour ainsi dire, sa personnalité artistique sur la réalité du monde. Les vues touristiques, les visages inconnus, les photographies abstraites, mais aussi les cartes (au nombre de quatre) se laissent couvrir d’erratiques coups de pinceau, dans une tentative qui confine à la variation.

Le jeu entre le noir et blanc et les couleurs ainsi que l’importance du trait, nous donnent vite l’impression d’une conscience onirique et imaginative agissante, comme si les photos n’étaient là que pour être transfigurées par l’artiste, que pour donner sens aux courbes.

C’est donc par la transfiguration, l’un de la tradition picturale, et l’autre de la réalité même, que les deux artistes tissent des liens dans cette exposition. Toujours à cheval entre l’abstraction et la figuration, ils remettent en question à la fois ce qui les entourent et ce dont ils sont constitués, en mettant au centre de leur réflexion les notions du corps, de la matière, et de la représentation.

D’autres oeuvres des deux artistes, hors exposition: