Et si la mémoire agissait comme un flux ?

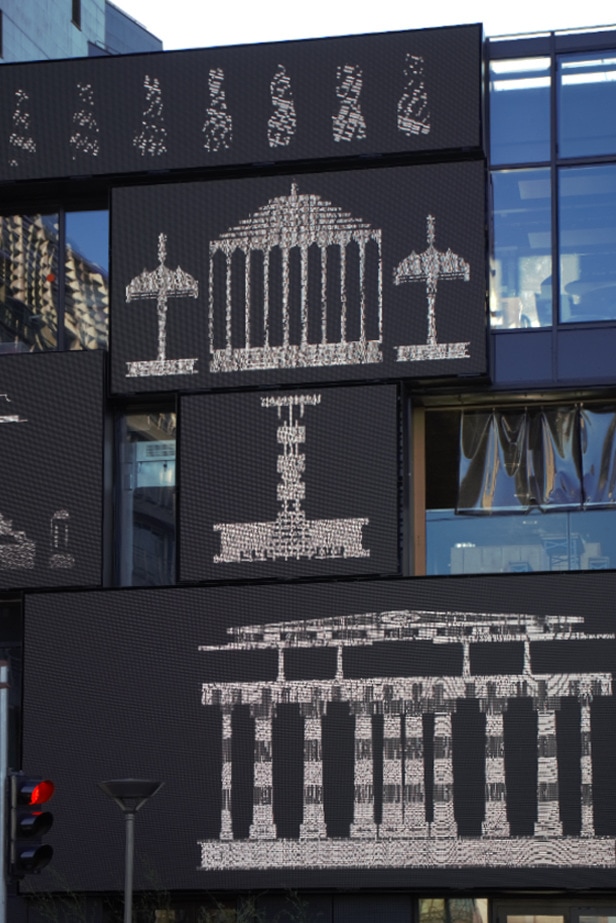

Ivan Murit, manipulateur de formes par la programmation informatique et Simon Lazarus, graphiste-plasticien, proposent CENOTAPHES(1), une pièce vidéo générative, afin d’interroger la question de l’archive à l’ère du numérique. Après une étude minutieuse, plusieurs plans architecturaux représentant les façades des cénotaphes prennent virtuellement forme sous l’écriture scriptée d’un système informatique de programmation, la pioche est ainsi remplacée par le scalpel. Nous nous y sommes rendus et les tombeaux étaient vides, où sont les corps des cénotaphes ? Ils sont peut-être dans la mémoire poreuse de ce nous, dans un coin reclus au creux des monuments aux morts.

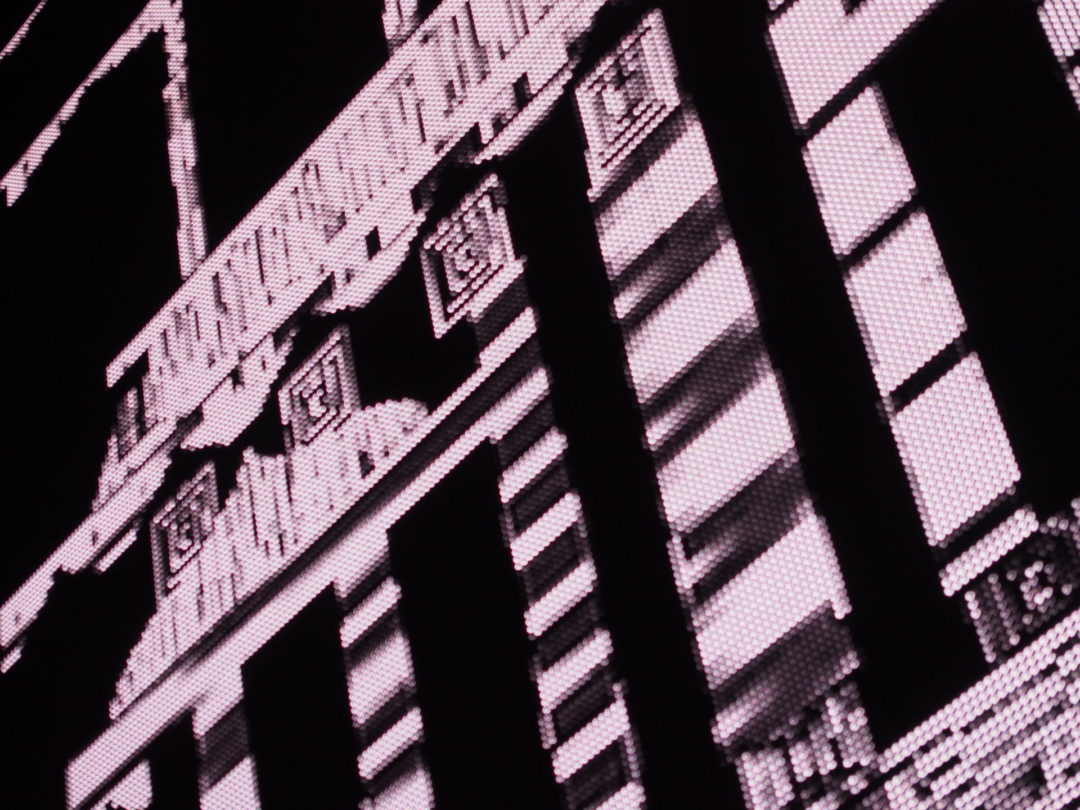

Ce générateur de cénotaphes convoque pêle-mêle tous les styles formels de ces façades de pierre et de terre mêlées. Elles sont historiquement et géographiquement non identifiables, ce qui exacerbe l’apparence spectrale de ces façades. L’algo-rythme s’empare d’un vocabulaire de formes, les digère et les régénère inlassablement. Une écriture imprimée de cette architecture dématérialisée, interroge dans ses variations même, où les pixels expriment ses restes dissous, autant d’absences en suspens.

De cette matrice vivante, on comprend ce que ce monument n’est pas. C’est un réceptacle de ce que l’on construit pour ensevelir ou effacer, il est à lui seul l’ensevelissement et l’effacement. Regardez-le dans sa candeur innocente. Le cénotaphe ne peut être représenté qu’en mouvement virtuellement capturé, son pointillisme sature tout comme il en exacerbe le vide. Il pixelise si bien qu’il en enterre ces monuments dont l’hommage à la totalité, en est la clef de voute. La vidéo numériquement projetée à la manière d’un cénotaphe fait étui de ce qui n’est pas, de ce qui n’est plus ou n’a jamais été. Il se dédie à toutes les cendres présumées cendres…

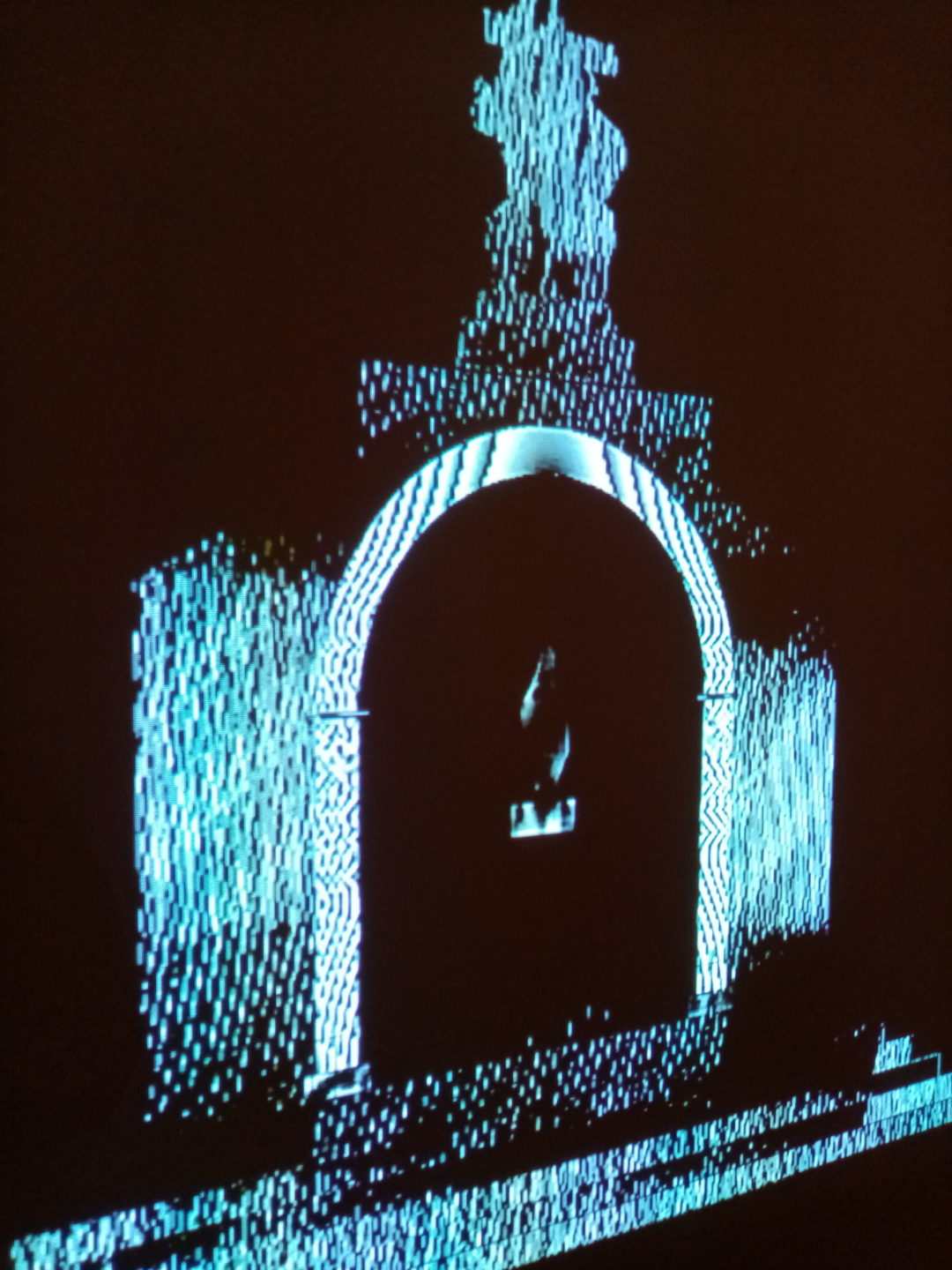

Sans un bruit, le silence est posé là où les images guettent. Une fenêtre tachetée de points noirs et blancs s’ouvre sur un mur blanc, au-delà s’étendent des formes sombres avec des traits qui s’amenuisent de plus en plus, ces formes s’informent de nous. Se dresse un cimetière tout en apparences architecturées dont on ne distingue pas même les tombes. Elles sont enfouies dans l’inconscient sous des tertres béantes : l’espace de quelques instants, l’espace d’une mémoire dédiée au sans nom. Il est impossible d’identifier leurs traits, seules demeurent les colonnes comme habitacles d’une mémoire plurielle, singulièrement perdue et retrouvée. Les morts font parties de nos murs, même si les fondations étaient là avant eux, sans penser à eux. J’aime à savoir que l’on ne regarde pas ces funestes façades pour leurs habitants, même notablement élus. Une question se pose : Pourquoi concevoir un monument aux morts sans morts ? Peut-on considérer que ces monuments sont habités par nos regards ?

Contrairement à son cousin le cimetière, le cénotaphe n’est pas mis à l’écart. En tant que carte mère, il centralise la vie et les activités de la cité. Le cénotaphe, comme la machine computationnelle, sont tous deux dans leur vide à la fois espaces d’imaginaires et espaces de perfection. Ils sont programmés pour s’incarner par eux-mêmes, ce sont les disques durs d’une société molle. Être trop plein du grand vide de l’homme, c’est ce qui permet à ces deux systèmes d’architectures de rompre avec le continuum de la temporalité chronologique en les faisant naitre en tant que temples d’une temporalité autre, intime et incalculable.

L’architecture demeure en question : vous êtes où ?

Nous nous sommes cachés entre les pixels.

Si, comme le scande Walter Benjamin : « Habiter signifie laisser des traces » (2) – quelles traces laissons-nous quand nous n’habitons pas ?

Personne ne salira de sa trace importune ce bâtiment. C’est l’habitation qui fait elle-même trace. Elle n’est pas l’écho d’un pourquoi mais d’un quand ?

Présentement là dans chaque culture sous des aspects architecturaux variés, les cénotaphes dévoilent leurs surfaces innommées à la projection des hétérochronies qui structurent la communauté, dont ils deviennent l’espace commun par excellence en tant que dépositaire imagé de la mémoire collective. Ils écrivent notre mémoire vive, nous en sommes les processeurs officiants. De là, ils circonscrivent la nudité de l’espace en traçant un lieu qui se métamorphose en bête de scène des hétérotopies, ces lieux autres, dans lesquels nous ne sommes qu’éternels locataires (3).

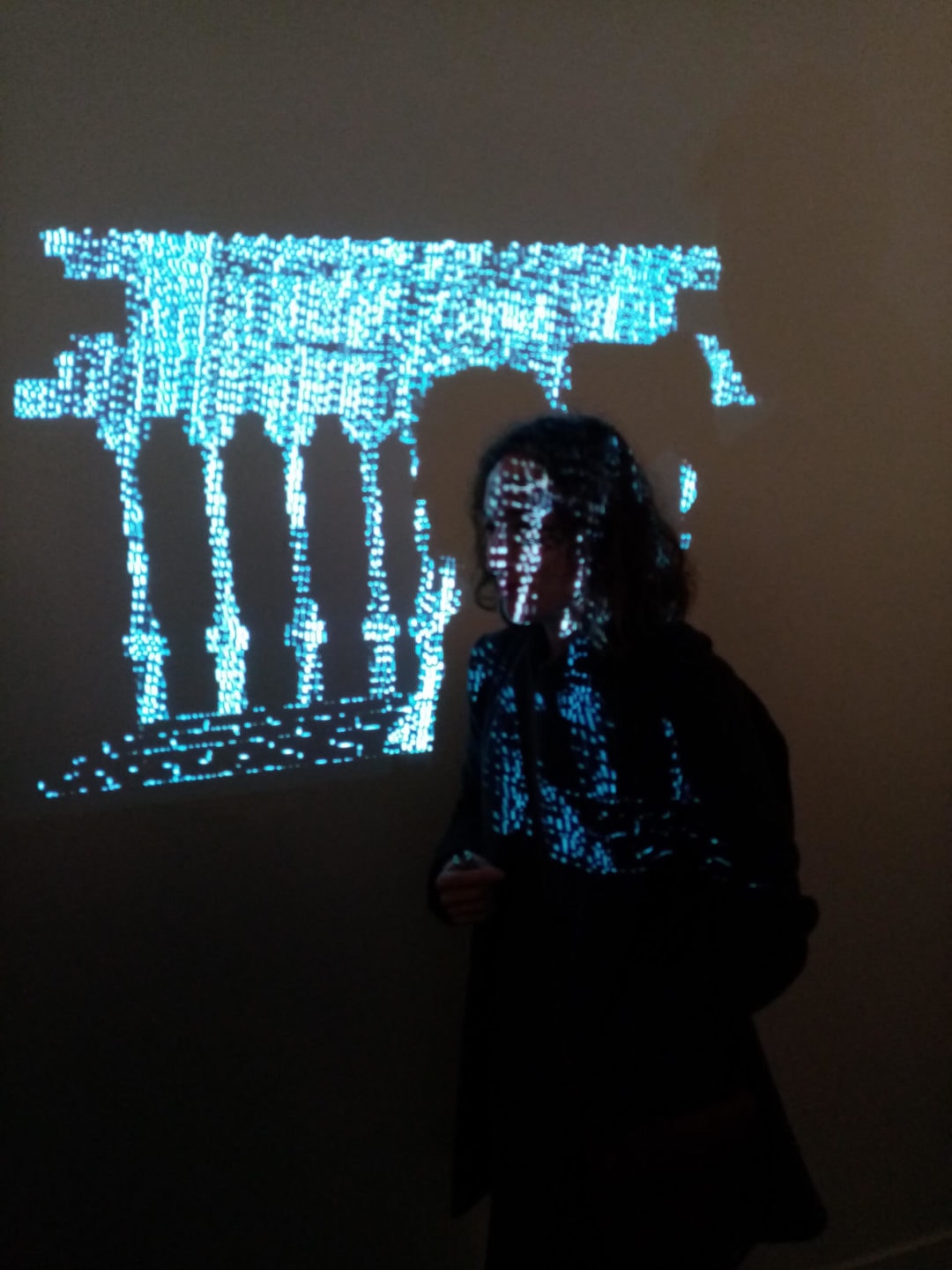

La force du médium vidéo, c’est qu’il faut traverser la projection pour circuler et se rendre au banquet. Donner son corps à l’architecture funeste qui n’en a pas. Celle-ci disparait sous les ombres de ces êtres, elle se projetait sur leur chair, car ils en sont la mémoire vivante. Traverser la mort, à la manière orphique, exige de ne pas se retourner sur la projection. Il faut lui tourner le dos, accepter son regard mortifère sur nous.

Est-ce que nous traversons le passé ou est-ce lui qui nous traverse ? Et si c’était l’avenir qui influence le passé ? Rendre à la vie les traces stylistiques des plans architecturaux permet de se projeter dans le tracé historique et de le réinventer. Or, l’action de digitaliser peut faire écran à la jouissance. Il faudra alors ne pas perdre main, pour toucher du doigt cette réalité non maitrisable.

Si aucune épitaphe ne vous rappellera ni le nom ni les dates du disparu, le code source, une fois programmé, lui, pourra re-mémorer. Les morts sont virtuellement désincarnés, l’identité est toujours-déjà codée. Elle naît, renait et n’est que dans sa perpétuelle recodification. Tout le monde a un ou plusieurs cadavres masqués, présent.s ici ou là, dans son inconscient. Il faut que les morts soient englouties pour ne jamais les faire surgir des tombes. Nous avons tous un corps à embaumé, l’Antigonale vitale cherche à couvrir la mort. En la capturant en image dans sa sépulture, le cénotaphe comme son empreinte numérique font offrandes à la douleur de la perte.

(1) CNTRL: « Tombeau vide élevé à la mémoire d’un mort, généralement illustre ou représentatif, qui a été enterré ailleurs ou qui n’a pas reçu de sépulture. » La pièce CENOTAPHES est produite par iilim.

(2) Walter Benjamin, Poésie et révolution, p.132

(3) Michel Foucault, Dits et écrits 1984, Des espaces autres, conférence in Architecture, Mouvement, Continuité, n°5, octobre 1984, pp. 46-49