Cosmogenèse

On rentre dans l’exposition « Flux » de David Altmejd au Musée d’Art Moderne de Paris, comme on plonge dans un rêve, dans une sorte de chaos organisé, où tout se ramifie et se transforme d’une forme à l’autre. Géants, loups-garous, personnages ailés, figures hybrides, mi-hommes mi-animaux, mi-végétaux mi-minéraux, insectes en tout genre, peuplent un monde dédalique composé de miroirs et de structures de plexiglas entrelacées. Le tout est connecté et relié par une multitude de fils de soie, de bobines ou d’épingles, comme un immense réseau synaptique, ou un système de circulation des flux et des énergies.

Jouant sur deux ordres, microscopique et macroscopique, deux dimensions, verticale et horizontale, deux états, psychique et physique, l’univers de David Altmejd apparaît comme le point de départ conceptuel d’un potentiel non actualisé, encore malléable, modifiable, précisément en attente d’être mis en forme – sculpté. Et c’est probablement en ce sens qu’il faut comprendre le motif récurrent de la main de l’artiste qui, moulée et démultipliée, creuse inlassablement la matière, les chairs comme les murs. Les « Bodybuilders » deviennent alors l’allégorie de ces corps en construction, qui prennent forme sous nos yeux. Le hiératisme traditionnel de la sculpture laisse place à une processualité qui glisse doucement dans des espaces de tous les interstices.

À l’image de l’œuvre de Matthew Barney, David Altmejd semble fonder sa mythologie de la genèse sur la base d’un substrat informe. Jouant des textures et des fluides, ou mobilisant des figures canoniques comme le labyrinthe, l’artiste apprivoise le réel et ses formes brutes, quitte à nous entraîner dans une rêverie collective. Les visages s’effacent ou deviennent visibles en deux orientations, les corps se font paysage ou textures abstraites, de lichens ou de bananes. Il n’y a plus ni hiérarchie ni connecteurs logiques. Chaque élément est réduit à sa plus stricte contingence, indifférent, mais néanmoins relié tel un rhizome, il est capable des plus grandes excentricités ou transgressions spontanées.

Rationalités oniriques

Tout en lui laissant l’opacité dont elle tire sa force, et sans la mystifier davantage, on pourrait dire que l’œuvre de David Altmejd est une invitation au voyage, au cœur des songes, comme d’un inconscient mu par des fantasmes libidineux ou des manifestations surréalistes. Inquiétante familiarité, si l’on veut, où la frontière entre l’animé et l’inanimé, l’organique et l’inorganique, le réel et l’imaginaire, le flux et le figé, deviennent poreux. L’artiste explore ce seuil, où les mondes nocturnes tombent imperceptiblement dans le monde diurne des rêves éveillés, sans jamais renoncer aux exigences de la rationalité. Mais une rationalité à la pragmatique singulière, moins désireuse de rendre raison, que de faire circuler le sens.

Métamorphoses oniriques, donc, où la vie déborde de toute part, où le monstre n’est plus cette figure insoutenable ou cauchemardesque, mais bien, comme l’écrit Georges Canguilhem « du merveilleux à rebours ». La vie, pure matière fluente, ne connaît ni distinction ni frontière entre les genres, les espèces, les sujets ou les substances; en coulant partout et à travers, elle désagrège et annihile toutes les entités dans un flux anonyme de devenirs. De sorte que le retour du refoulé, les enchantements, la magie, les répétitions compulsives, les vides et les failles qui parcourent l’œuvre de David Altmejd, donnent corps à une « cosmographie du trou », comme ils incarnent la possibilité d’un illimité. Nulle violence, nulle perversité, nulle pulsion de mort.

Aussi est-ce en ce sens qu’il faut comprendre le geste de l’artiste, qui, réalisant le portrait de sa sœur, l’évide et travaille ses bords de multiples cristaux. Propice à la transformation, la cristallisation est la métaphore de ce passage d’un état amorphe et désordonné, vers un état cristallin, d’ordonnancement en structure géométrique orientée. Comme elle est, dans la littérature, la transfiguration d’une passion par l’imagination. Son œuvre, ainsi que l’indique le préfixe trans., semble, par là même, entraînée vers tout ce qui est entre, le concept et sa négation, à travers, dans la brèche et l’écart, et au-delà, dans un champ, sinon métaphysique, du moins élevé à un niveau d’abstraction supérieur.

Conçue comme un tout, l’exposition « Flux » devient pour nous un espace de circulation à la topologie ouverte. Immergés dans une matrice, elle-même démultipliée par des miroirs percés, nous alimentons, comme autant de flux singuliers, une cosmogonie oscillant entre puissance du trou et de l’illimité. Entre vide et plein, envers et endroit, monde diurne et nocturne – tous réversibles –, nous expérimentons une inversion de l’ordre des possibles. Ainsi, faisons-nous partie de cette cosmographie du trou qui, à défaut de nous aspirer, se révèle un modèle mental, une éthique de la faille qui déterritorialise, déplace et diffère.

Voilà pourquoi cette œuvre sculpturale met, paradoxalement, en mouvement vers un excès ou un accès qui déstratifie les architectures doublement fixées du savoir et de la conscience. Elle affole les concepts, les fait proliférer, aussi. Elle subjugue, autant qu’elle enveloppe les sens et le regard.

Topologie organique

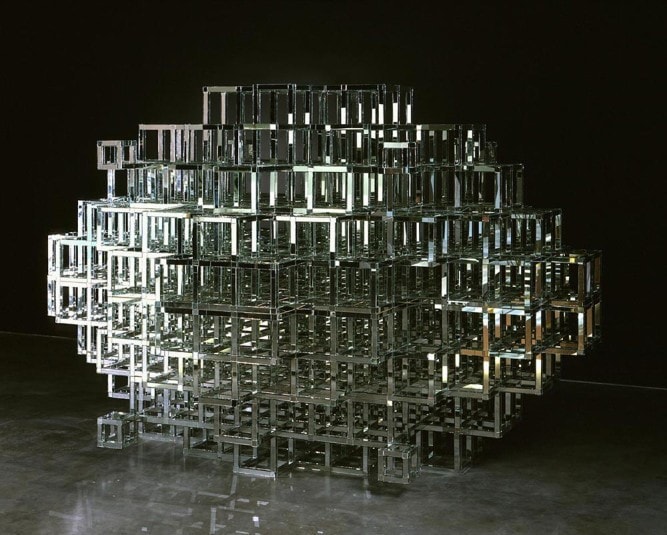

Rêves imbriqués, comme ces architectures de plexiglas labyrinthiques, sorte d’aquarium ou de laboratoire, où la vie s’auto-engendre et ne cesse de fourmiller. «The flux and the puddle » (Le flux et la flaque), est l’aboutissement provisoire de toutes les recherches de l’artiste. Elle se présente comme une boîte, complexe et aérienne, composée de méandres à peine perceptibles, de reflets et de trous. Pensée comme une hétérotopie foucaldienne, elle juxtapose en une totalité, plusieurs espaces et emplacements, a priori incompatibles. Dedans/dehors, haut/bas, intérieur/extérieur, elle se plie et se déplie tel un panoptique à la géométrie non euclidienne. De transparences en opacités, de flux directionnels en flaques informes, elle accumule pour mieux volatiliser et vider. Au point que le regard se perd dans le vide et la dispersion, alors que les reflets miroïques renvoient un visage qu’on ne reconnaît plus.

De cette démultiplication des plans et des surfaces, qui va de lignes en volume, semble alors émerger une quatrième dimension, une sorte de virtualisation, qui condense le temps en de véritables « hétérochronies ». Les choses du passé et du présent construisent celles du futur. Les mains s’exécutent, avec toute la minutie et la patience de l’artisan. Elles sculptent des chairs de résine, pétrissent la terre, quand des myriades de fruits composent une danse invisible, emportant tout dans le grand cycle de la vie.

Cette machine abstraite apparaît, en définitive, comme un organisme rythmé, où les gestes sont décomposés, séquencés, tel un découpage chronophotographique. La vie y est en gestation, couveuse ou usine, elle est forme en formation. Car il s’agit bien de prolonger cette quête d’infini, aux architectures immersives, inséparables d’un plan d’immanence cosmique. Vide quantique, à partir duquel tout peut advenir.

Des profondeurs du gouffre aux surfaces lumineuses, l’œuvre du québécois n’en finit plus d’émerveiller. Dans le flux et le reflux de notre psychisme, elle bouleverse nos référentiels et renverse nos évidences. Comme le rêve, elle se compose de contenus latents et manifestes, qu’il convient parfois de ne plus décrypter.