Dans la Galerie des Sans-Galeries de la rue Mazarine, située au cœur de Saint-Germain-des-Près, étaient exposées en novembre dernier douze photographies sans vitre où l’on pouvait se perdre sans se voir, attention inédite pour l’œil avide d’image-refuge. Sans titres, seulement identifiées par des chiffres, elles laissent l’entière liberté de rêver à des ailleurs non référencés: ce sont les « Perturbations numériques ». Photographies argentiques sans retouches, elles n’ont de numérique que leur nom.

Baghir m’a accueilli ici comme il a accueilli ses visiteurs pendant un mois. Dans l’angle, un vieux fauteuil et un tourne-disque passant en boucle « les Gymnopédies » de Erik Satie. C’est de là, en sentinelle de ses douze enfants, qu’il guette plus l’Homme que l’acheteur et c’est avec émerveillement qu’il me raconte des anecdotes compilées précieusement. Ces regards qui se sont posés sur ses images, se les appropriant pour se raconter leurs propres histoires, les échanges qui s’en sont suivis, tout cela le fascine. Des rencontres même furtives qui le nourrissent sans entamer sa patience. Il aime raconter et il raconte bien. Baghir insiste sur la force génésique de ces rares situations où il peut être si proche du public. Recueillir ces moments pour sa créativité qui ne dort jamais, se garantir que le syndrome post-expo-animal triste sera balayé rapidement.

« J’ai du mal à vivre qu’une fois » et on a peu de mal à le croire. Tombé à la naissance dans un bouillon de culture, fils d’écrivain russe qui le premier lui mit un appareil argentique entre les mains à huit ans et d’une mère claveciniste et poétesse qui lui communiqua l’amour de la musique. Ce terreau fertile de la curiosité le poussera vers des études de géographie puis vers la Jamaïque, où il consacrera plusieurs années à la musique reggae.

Depuis deux ans, il a retrouvé son amour d’antan, la photographie. Sans partage, il s’y dévoue avec intransigeance et obstination. Mais fidèle à une éducation foisonnante qui veut que l’on puisse construire des ponts entre tout pour mieux déguster le monde de ses yeux féconds, Baghir aiguise grâce à la photographie ses désirs de peindre.

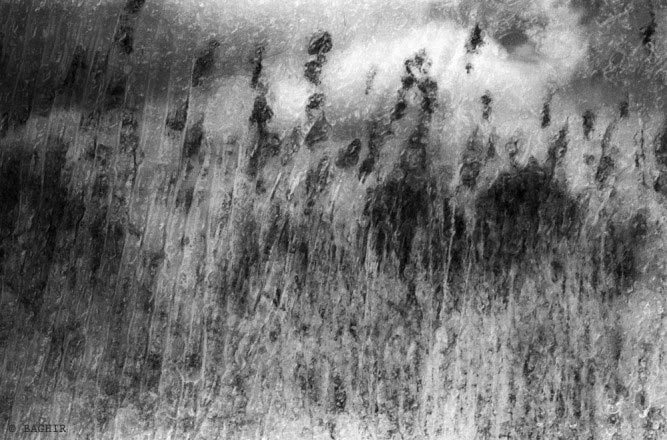

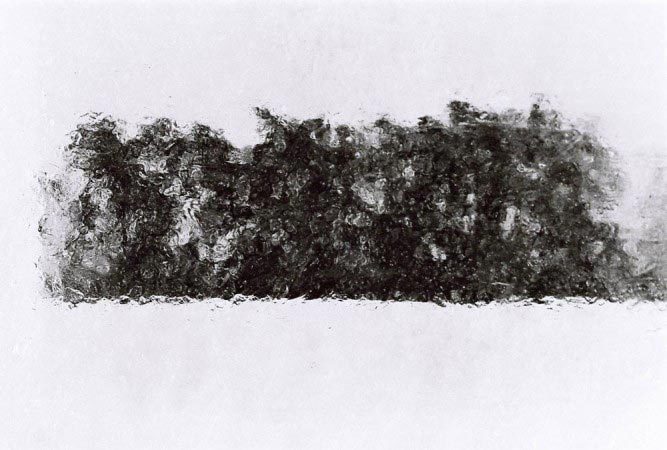

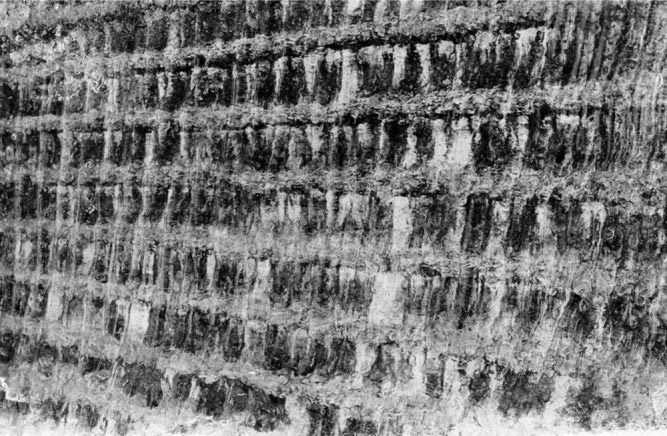

La peinture ne l’a jamais quitté et ses « Perturbations numériques » en sont imprégnées. Surprenant effet que donnent à voir ces paysages cotonneux et contrastés comme frottés au fusain ou travaillés en estampe à la peinture noire. Baghir reste silencieux sur son savoir faire, fruit d’une longue recherche et on le remercie de nous laisser dans le flou, happé que nous sommes par ses vues mélancoliques. Paysages vus derrière une vitre tachée de pluie ou gouttes d’eau tombées d’un pinceau maladroit? Baghir travaille l’épure mais prend soin de nous laisser juste ce qu’il faut de drame. Loin de l’arrogance de l’hyperréalisme numérique, un îlot préservé de tout repère de lieu ou de temps, un espace intime, faille atemporelle dans l’horizon photographique.

Les arbres sont omniprésents et solitaires, solitaires des Hommes. Seules présences humaines, perdues au milieu de cette série, une mère et son enfant, s’assimilent au décor, génies sylvestres. Ces espaces vidés, on en tire profit pour se projeter, fantasmant notre propre désir de solitude. On entend seulement les murmures des frondaisons chatouillées par le vent et interrompus par un silence dense. Une gare sans voyageur et une église sans croyant, comme abandonnée par Dieu et visitées par ces arbres devenus quasi-divins. Baghir m’a raconté ses heures passées à chercher l’Arbre aimé, celui qui rentrerait en résonance avec un idéal esthétique intime parfois si précis qu’il en devient obsédant. Une fois trouvé, l’objet de désir est observé sous toutes ses saisons. L’Arbre est seul devant un horizon dégagé, ligne de vie, présence verticale forte et vibrante qui impose le recueillement. On pense à Victor Hugo interpellant l’Arbre: « dans votre solitude ou je rentre en moi même ». Mais l’Arbre n’est pas le simple témoin de la solitude créative de l’artiste, il semble incarner Baghir lui-même…